週休3日制を導入する前に検討すべきこととは?導入企業事例やデメリットを解説

昨今、世間で注目を浴びている「働き方改革」。

働く人の視点に立って労働制度の抜本的改革を行うことで、働く人一人ひとりが意欲や能力を存分に発揮できる環境や、多様な働き方を選択できる社会を実現していこうとする取り組みです。

政府がこの働き方改革についての議論を重ね、改革を推し進めていく中で、世間ではより一層「ワーク・ライフ・バランス」の重要性が叫ばれ、自身の働く環境を今一度見直そうとする動きが大きくなっているように感じられます。

一方で企業側としては、今後の少子高齢化に伴って将来の労働力不足が懸念されており、いかに他社と差別化して優秀な人材を確保するかや、今現在の従業員の満足度を向上させ、離職率の低下や生産性の向上に取り組めるかといった点が大きな課題となっています。

そんな中、今注目を集めているのが「週休3日制」という働き方です。

⇒社内ポータル・SNS「TUNAG(ツナグ)」が3分で分かるサービス資料はこちら

.webp)

「変形労働制」を利用した働き方で、休みは平日に3日取得、1日10時間×土日を含む週4日の勤務を基本とした働き方です。給与は通常のフルタイム勤務(8時間×5日=週40時間)と同額が支給されます。

しっかり働きながら、家族と過ごす時間を増やしたり、自己啓発に時間を費やすことが出来るので、仕事もプライベートも共に充実させられるという声が従業員から寄せられています。

(参考:週休3日制とは? 株式会社 ファーストリテイリング)

「変形労働制」を利用した働き方で、休みは平日に3日取得、1日10時間×土日を含む週4日の勤務を基本とした働き方です。給与は通常のフルタイム勤務(8時間×5日=週40時間)と同額が支給されます。

しっかり働きながら、家族と過ごす時間を増やしたり、自己啓発に時間を費やすことが出来るので、仕事もプライベートも共に充実させられるという声が従業員から寄せられています。

(参考:週休3日制とは? 株式会社 ファーストリテイリング)

社員が個々の能力を最大限に発揮し、より豊かな生活を実現するには、仕事と生活のバランスをとることが大切という考え方のもと、社員のより良いワーク・ライフ・バランスを促進するために採用している制度の一つに「短時間勤務制度」があります。

結婚や妊娠、介護などライフステージの変化によってフルに働けない場合、出勤日数を減らして通常の80%や60%の勤務をすることができます。

短時間勤務の期間は勤務時間に比例して賃金も減少しますが、その後フルに働くことができるようになった時点で再びキャリアアップを高めることを可能としています。

(参考:ワーク・ライフ・バランス 日本IBM株式会社)

社員が個々の能力を最大限に発揮し、より豊かな生活を実現するには、仕事と生活のバランスをとることが大切という考え方のもと、社員のより良いワーク・ライフ・バランスを促進するために採用している制度の一つに「短時間勤務制度」があります。

結婚や妊娠、介護などライフステージの変化によってフルに働けない場合、出勤日数を減らして通常の80%や60%の勤務をすることができます。

短時間勤務の期間は勤務時間に比例して賃金も減少しますが、その後フルに働くことができるようになった時点で再びキャリアアップを高めることを可能としています。

(参考:ワーク・ライフ・バランス 日本IBM株式会社)

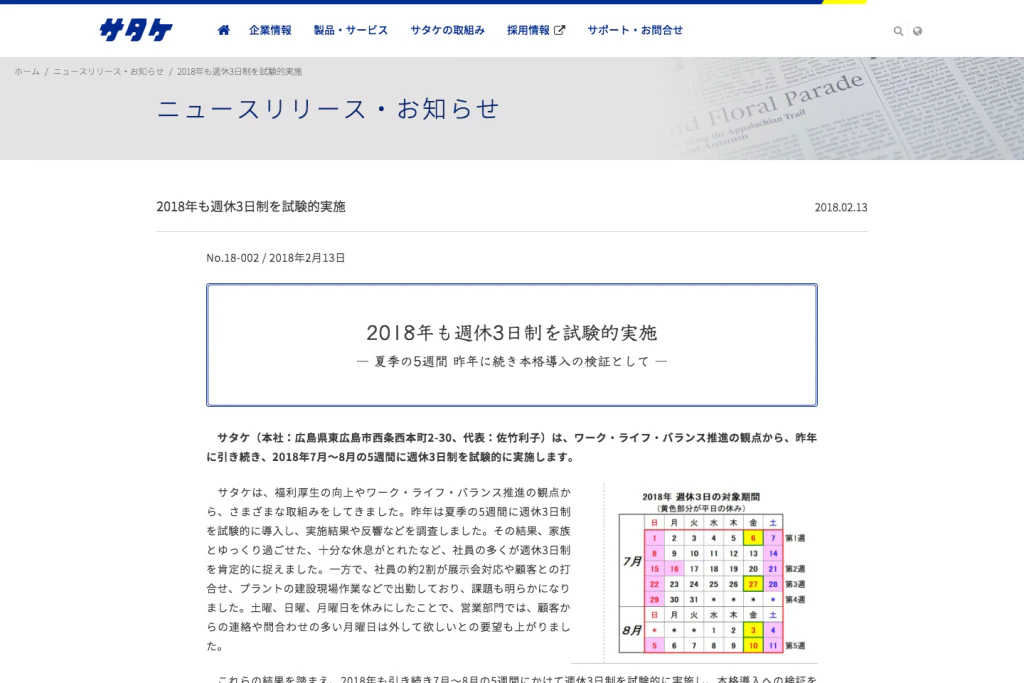

福利厚生の向上やワーク・ライフ・バランス推進の観点から、2017年7~8月の5週間の期間限定で週休3日制が試験的に導入されました。

休みが1日増えても1日あたりの労働時間は変わらず賃金も変わらないという新たな形への挑戦として注目されました。

家族との時間が増えたり、趣味や自己投資に使う時間が増えたなど、従業員のプライベートの満足度が向上しただけでなく、会社に貢献したいという気持ちが一人ひとりに芽生え、結果として会社の業績アップに繋がったといいます。

しかし一方で、やむを得ない休日出勤が生じたり、月曜休みを見直してほしいと取引先から要望があがるなどいくつか課題も残る結果となりました。

それを踏まえ、2018年は業務計画を見直したり、客先への通知を早めに行うなどの対策を取りながら引き続き週休3日制の試験導入が行われる予定で、今後の動向が引き続き注目されています。

(参考:2018年も週休3日制を試験的実施 株式会社サタケ)

福利厚生の向上やワーク・ライフ・バランス推進の観点から、2017年7~8月の5週間の期間限定で週休3日制が試験的に導入されました。

休みが1日増えても1日あたりの労働時間は変わらず賃金も変わらないという新たな形への挑戦として注目されました。

家族との時間が増えたり、趣味や自己投資に使う時間が増えたなど、従業員のプライベートの満足度が向上しただけでなく、会社に貢献したいという気持ちが一人ひとりに芽生え、結果として会社の業績アップに繋がったといいます。

しかし一方で、やむを得ない休日出勤が生じたり、月曜休みを見直してほしいと取引先から要望があがるなどいくつか課題も残る結果となりました。

それを踏まえ、2018年は業務計画を見直したり、客先への通知を早めに行うなどの対策を取りながら引き続き週休3日制の試験導入が行われる予定で、今後の動向が引き続き注目されています。

(参考:2018年も週休3日制を試験的実施 株式会社サタケ)

『TUNAG(ツナグ)』は、従業員のコミュニケーションを促すサンクスカード、上司と部下で行う1on1MTG、会社からの情報共有(社長メッセージや広報・採用情報など)など、会社とメンバーのエンゲージメントを高めるための様々な社内制度の運用を行うことができるサービスです。

従業員と会社の信頼関係の構築、部署間の風通しを良くし、改革風土が定着するための伴走支援を行っています。

『TUNAG(ツナグ)』は、従業員のコミュニケーションを促すサンクスカード、上司と部下で行う1on1MTG、会社からの情報共有(社長メッセージや広報・採用情報など)など、会社とメンバーのエンゲージメントを高めるための様々な社内制度の運用を行うことができるサービスです。

従業員と会社の信頼関係の構築、部署間の風通しを良くし、改革風土が定着するための伴走支援を行っています。

.webp)

週休3日制を導入する理由は?

多様な働き方を実現するための選択肢の一つとして注目されている

週休3日制は、ファーストリテイリング(ユニクロ)や、Yahoo!、佐川急便などの大手企業で続々と導入が始まっています。 平成29年度の厚生労働省の就労条件総合調査(※1)によると、週に3日以上の休日を設けている企業は全体の6.0パーセントとされていますが、従業員数が1,000人以上の企業ではその割合が11.1パーセントとなっています。 また、前年の8.8パーセントに対して大きく割合を増やしていることから、大手企業において「週休3日制」が注目され始めていることが伺えます。 (※1)平成29年度の厚生労働省の就労条件総合調査 柔軟な働き方を求める人々のニーズと、優秀な人材を囲い込みたいという企業側のニーズにうまく対応した仕組みのように思えますが、実際に導入することで企業側と従業員側にどのような影響が生じるのでしょうか。.webp)

考えられるデメリット

企業側のデメリット

多様な働き方を実現する仕組みとして、メリットが大きいと考えられる週休3日制ですが、デメリットについても把握しておきたいところです。 例えば、これまで土日を休みとしていた企業において、平日にもう一日休みが増えるとなると、下記のような懸念点が発生します。・顧客対応の遅れ

営業職など、担当顧客を抱えている職種の場合、これまでは平日であればいつでも顧客の問合わせに即座に対応できていました。 しかし、今後週休3日制にすることで、「担当が不在で分かるものがいません」「明日にならないと対応できません」ということが起こり得ます。 新規営業の機会喪失や、既存の顧客からのクレームを招いてしまうことになると、会社にとって大きな損失に繋がります。・従業員間のコミュニケーション不足

出社曜日が一律でなくなることで、同僚と一緒に仕事をする時間が物理的に減り、すれ違いが生じるリスクがあります。・業務の増加

休みの人の分の仕事を誰かが代わってフォローせざるを得ない状況になると、これまでにはなかった「引継作業」が新たに生じます。 また、これまでシフト制でなかった企業において、平日にもう1日休みを取れるとなれば、出社する従業員の負担にならないような「シフト調整」をする必要が出てきます。 このように業務がオントップされることで、余計な残業が増えたり本来の作業効率の低下にも繋がります。従業員側のデメリット

・賃金の減少

1日あたりの労働時間が変わらず、単純に週の出勤日数が5日から4日に減ると、合計労働時間に伴い賃金も減少します。 例えば1日8時間の労働時間の場合、週5日勤務で40時間だったのが、週4日間で32時間になるため、給与もそれに比例して2割減となってしまいます。 せっかく休みが増えて自己投資をする時間ができたとしても、その自己投資に使う原資となるお金が減ってしまうことは大きなデメリットの一つです。・労働時間の増加による生産性の悪化

一方で、週あたりの合計労働時間は変わらず出勤日数のみが減るケースでは、1日あたりの労働時間が増加します。週40時間と決められた労働時間の場合、週4日勤務となれば1日あたりの勤務時間が10時間となります。 1日の勤務時間が長くなることによって、かえって集中力が低下してしまったり、身体に負担が生じて体調を崩してしまったりすることが考えられます。週休3日制を取り入れる前に考えたいこと

有給休暇の消化の促進

週休3日制の導入と聞くと、一見は刷新的で素晴らしい取り組みのように思えますが、働く人の現状を無視し、制度だけが独り歩きしている状態では、本当に良い制度とは言えません。 あえて週休3日を制度化せず、従業員一人ひとりが自身の業務量と向き合いながら上手く有給休暇を取得することができれば、上述のデメリットを回避することができ、結果として従業員のモチベーションの向上にも繋がります。 そういった意味で、まず有給休暇が取得しやすい環境や風土であるのかどうかを見直してみることも重要です。自社の事業に週休3日制が適切なのかを議論すること

また、業種や職種によっては週休3日制が必ずしも上手く機能しないことも考えられます。 例えば、繁忙期がある事業の場合、負荷の大きい繁忙期には週休3日制を取り入れるのは難しいでしょう。 また、チームで仕事を進めるスタイルの場合、チームの誰かが欠けるとその日の仕事がそれ以上進まず滞ってしまうということもあります。 どの期間に、どの部署の、どのメンバーを対象として導入するのがベストな方法であるのかをきちんと見極める必要があります。就業規則や賃金体系、評価方法の整備

多様な働き方を認めていくことで、評価が複雑化することが考えられます。 働き方にかかわらず、どのように評価するのか、評価の過程や評価項目を従業員にオープンにしていくことが求められます。 また、従業員から「○○さんだけが得をしている」「あの人は楽をしていてずるい」などの不満の声がでてくることも考えられますので、就業規則や賃金体系を明確にし、従業員への説明をしっかり行っていくことが必要になります。 働き方にかかわらず、どんな人に会社で活躍してほしいのか、そのためにどんな制度を整備しているのか、今までより細やかで丁寧な対応をしていかなければなりません。週休3日制を取り入れている企業例

「週休3日制」を取り入れている企業は増えていますが、その運用方法は様々です。ファーストリテイリング(ユニクロ)

「変形労働制」を利用した働き方で、休みは平日に3日取得、1日10時間×土日を含む週4日の勤務を基本とした働き方です。給与は通常のフルタイム勤務(8時間×5日=週40時間)と同額が支給されます。

しっかり働きながら、家族と過ごす時間を増やしたり、自己啓発に時間を費やすことが出来るので、仕事もプライベートも共に充実させられるという声が従業員から寄せられています。

(参考:週休3日制とは? 株式会社 ファーストリテイリング)

「変形労働制」を利用した働き方で、休みは平日に3日取得、1日10時間×土日を含む週4日の勤務を基本とした働き方です。給与は通常のフルタイム勤務(8時間×5日=週40時間)と同額が支給されます。

しっかり働きながら、家族と過ごす時間を増やしたり、自己啓発に時間を費やすことが出来るので、仕事もプライベートも共に充実させられるという声が従業員から寄せられています。

(参考:週休3日制とは? 株式会社 ファーストリテイリング)

日本IBM

社員が個々の能力を最大限に発揮し、より豊かな生活を実現するには、仕事と生活のバランスをとることが大切という考え方のもと、社員のより良いワーク・ライフ・バランスを促進するために採用している制度の一つに「短時間勤務制度」があります。

結婚や妊娠、介護などライフステージの変化によってフルに働けない場合、出勤日数を減らして通常の80%や60%の勤務をすることができます。

短時間勤務の期間は勤務時間に比例して賃金も減少しますが、その後フルに働くことができるようになった時点で再びキャリアアップを高めることを可能としています。

(参考:ワーク・ライフ・バランス 日本IBM株式会社)

社員が個々の能力を最大限に発揮し、より豊かな生活を実現するには、仕事と生活のバランスをとることが大切という考え方のもと、社員のより良いワーク・ライフ・バランスを促進するために採用している制度の一つに「短時間勤務制度」があります。

結婚や妊娠、介護などライフステージの変化によってフルに働けない場合、出勤日数を減らして通常の80%や60%の勤務をすることができます。

短時間勤務の期間は勤務時間に比例して賃金も減少しますが、その後フルに働くことができるようになった時点で再びキャリアアップを高めることを可能としています。

(参考:ワーク・ライフ・バランス 日本IBM株式会社)

サタケ

福利厚生の向上やワーク・ライフ・バランス推進の観点から、2017年7~8月の5週間の期間限定で週休3日制が試験的に導入されました。

休みが1日増えても1日あたりの労働時間は変わらず賃金も変わらないという新たな形への挑戦として注目されました。

家族との時間が増えたり、趣味や自己投資に使う時間が増えたなど、従業員のプライベートの満足度が向上しただけでなく、会社に貢献したいという気持ちが一人ひとりに芽生え、結果として会社の業績アップに繋がったといいます。

しかし一方で、やむを得ない休日出勤が生じたり、月曜休みを見直してほしいと取引先から要望があがるなどいくつか課題も残る結果となりました。

それを踏まえ、2018年は業務計画を見直したり、客先への通知を早めに行うなどの対策を取りながら引き続き週休3日制の試験導入が行われる予定で、今後の動向が引き続き注目されています。

(参考:2018年も週休3日制を試験的実施 株式会社サタケ)

福利厚生の向上やワーク・ライフ・バランス推進の観点から、2017年7~8月の5週間の期間限定で週休3日制が試験的に導入されました。

休みが1日増えても1日あたりの労働時間は変わらず賃金も変わらないという新たな形への挑戦として注目されました。

家族との時間が増えたり、趣味や自己投資に使う時間が増えたなど、従業員のプライベートの満足度が向上しただけでなく、会社に貢献したいという気持ちが一人ひとりに芽生え、結果として会社の業績アップに繋がったといいます。

しかし一方で、やむを得ない休日出勤が生じたり、月曜休みを見直してほしいと取引先から要望があがるなどいくつか課題も残る結果となりました。

それを踏まえ、2018年は業務計画を見直したり、客先への通知を早めに行うなどの対策を取りながら引き続き週休3日制の試験導入が行われる予定で、今後の動向が引き続き注目されています。

(参考:2018年も週休3日制を試験的実施 株式会社サタケ)

メリットとデメリットを把握し、自社にあった働き方の見極めを

週休3日制の導入は賛否両論。企業側・従業員側どちらにおいても期待される面もあれば懸念点も多くあります。単に目新しい制度だからといって話題作りのために導入することはかえって危険です。 柔軟な働き方を認めることで、個人が最大限に能力を発揮できる環境を作っていくことこそが本来の目的であり、どういった働き方の仕組みがベストな方法なのかをしっかりと議論し見極めることがおすすめです。働きがいのある会社づくりのためには、会社と従業員双方向のコミュニケーションが重要です

弊社のサービスTUNAG(ツナグ)では、週休3日制などのような制度を従業員のみなさんに知ってもらうためのアナウンスを行ったり、意見を集めたり、制度の運用を行ったりすることができます。 会社が考えていること、目指している姿や理念が、「本当に従業員に伝わっているのか?」そんなお悩みを解決するための支援を行っています。▼ エンゲージメント経営プラットフォーム『TUNAG(ツナグ)』について ▼

『TUNAG(ツナグ)』は、従業員のコミュニケーションを促すサンクスカード、上司と部下で行う1on1MTG、会社からの情報共有(社長メッセージや広報・採用情報など)など、会社とメンバーのエンゲージメントを高めるための様々な社内制度の運用を行うことができるサービスです。

従業員と会社の信頼関係の構築、部署間の風通しを良くし、改革風土が定着するための伴走支援を行っています。

『TUNAG(ツナグ)』は、従業員のコミュニケーションを促すサンクスカード、上司と部下で行う1on1MTG、会社からの情報共有(社長メッセージや広報・採用情報など)など、会社とメンバーのエンゲージメントを高めるための様々な社内制度の運用を行うことができるサービスです。

従業員と会社の信頼関係の構築、部署間の風通しを良くし、改革風土が定着するための伴走支援を行っています。

.webp)