サンクスカードとは?職場に導入するメリットやマンネリ化を防ぐ運用ノウハウを紹介

働き方の多様化が進む中、労働環境の急速な変化に伴い、従業員エンゲージメントの低下や若手の早期離職、部署間のコミュニケーション不足といった組織課題に直面する企業が増加しています。

こうした課題に対して、戦略的な解決策として浮上しているのが「サンクスカード」です。従業員同士が感謝の言葉をカードで伝え合うシンプルな取り組みですが、目的を掲げて運用することで、組織に貢献の可視化や称賛文化の醸成をもたらし、組織一体感を高める効果が期待できます。

本記事では、サンクスカード導入のメリットとデメリット、そして形骸化や失敗を防ぐための戦略的な運用ポイント、成功事例、さらにおすすめのツールまでを徹底的に解説します。

サンクスカードを職場に導入するメリット

サンクスカードは、企業理念と従業員の行動を結びつける戦略的なツールです。ここでは、導入によって得られる具体的なメリットを詳しく解説します。

従業員エンゲージメントの向上

感謝の言葉を受け取ると、人は「自分の存在が組織にとって価値あるものだ」と感じます。そのポジティブな感情はモチベーションや帰属意識の向上に繋がります。

特に、数値評価だけでは埋もれがちな若手や間接部門の従業員にとって、サンクスカードは「頑張りが見てもらえている」という確かな証拠になり、離職防止に大きく寄与するでしょう。

経営理念や行動指針の浸透

サンクスカードは、単なる感謝のやり取りを超え、企業が掲げる経営理念や行動指針に基づいた行動を称賛する仕組み作りです。これにより、理念が単なる標語で終わらず、日常業務に自然と根づくようになります。

たとえばお客様第一を掲げる企業であれば、「顧客からの要望に即座に対応してくれてありがとう」といったメッセージが集まることで、社員自身が日常の行動が理念に直結していることを再認識します。このサイクルが、理念を行動の羅針盤とする文化を醸成していくのです。

数値化できない貢献の可視化と納得度の高い評価の実現

成果指標に現れにくい影の努力や内向きの貢献は、評価の場でしばしば見過ごされがちです。会議資料を裏でまとめてくれる、忙しい同僚をフォローする、オフィス環境を整えるといった貢献がこれにあたります。

サンクスカードは、こうした小さな行動を表舞台に引き出します。カードに「地味だけど大事な貢献」が蓄積されることで、従業員は努力が認められている実感を得られ、評価に対する納得感も高まるでしょう。

福利厚生の利用推進とブランドイメージの向上

サンクスカードは、福利厚生や報酬制度と組み合わせることでさらに効果を発揮します。サンクスカードのやり取りにポイントを付与し、商品券やギフトに交換できる仕組みはGoogleをはじめとする外資系企業で戦略的に導入され、日本でも急速に普及しています。

「単なる感謝の可視化」を超えた「楽しく、やりがいのある制度」として設計することで、社員の利用動機を高めることができ、こうした取り組みは採用広報にも有効です。「社員を大事にする会社」というポジティブなブランドイメージを社内外に示すことができるでしょう。

また、これを人的資本経営の一環として位置づけ、eNPSや定着率といったエンゲージメント指標の向上施策として展開することで、人を資産として捉え、中長期的な企業価値の向上を目指しているという姿勢を明確に示せます。こうした取り組みは、株主や投資家、社会全体に対し、人への投資を真剣に行う企業という信頼感やブランドの形成につながります。

サンクスカード導入のデメリット

魅力的な制度であるサンクスカードですが、運用次第では形骸化したり、思わぬ業務負荷が生じることもあります。導入メリットを最大化するためには、事前に注意点を理解し対処法を準備しておくことが重要です。

従業員の負荷が大きくなる

業務が忙しい中でサンクスカードを書くのは、従業員にとって業務負荷と感じられる可能性があります。特にノルマのように強制すると、感謝の言葉が形骸化し、却ってストレスや反発を生むことも否めません。

また、感謝を言語化すること自体に心理的ハードルを感じる社員もいます。シャイな人が多い組織では、この点をどう克服するかが課題です。

文房具やツール導入のコストがかかる

紙のカード運用には印刷費やカード代が、デジタル化する場合は専用システムやアプリの初期費用、月額利用料が発生します。これらのコストを考慮しながら、費用対効果を高めるためにも、導入目的や予算に応じた十分な計画と見積もりが必要です。

データに基づいた効果測定の難しさ

サンクスカードのやり取りが実際にエンゲージメント向上や離職率低下につながったかどうかを数値で裏付けるのは容易ではありません。「ありがとう」がもたらす心理的な効果は確かに存在しますが、データに基づいた効果測定の基盤がないと、経営層や社内に説得力を持って説明をし、継続的に取り組むことが難しくなるでしょう。

この課題はサンクスカードアプリのようなデジタルツールの導入や組織サーベイの併用で解消が可能です。

形骸化を防ぐサンクスカード運用ポイント

サンクスカードの成功は、導入の有無だけで決まるわけではありません。社員が自発的に活用し、形骸化を防ぐための運用設計が不可欠です。この章では、日常の業務に自然に組み込むための具体的な運用ポイントを紹介します。

▼より詳しい運用ノウハウを知りたい方はこちら

【感謝が溢れる組織に】事例をもとにサンクスメッセージ運用ノウハウを徹底解説!

目的の共有と自主性を促す環境作り

導入前にサンクスカードの目的(例:コミュニケーション活性化、称賛文化の醸成など)を明確に定め、社内に丁寧に伝え、共感を得ることが欠かせません。その上で、シンプルで理解しやすい運用ルールを設定し、全社員に周知徹底しましょう。ノルマを設定せず、従業員が自発的に感謝を伝えられる環境を作ることが重要です。

導入初期には、経営層や管理職が積極的にサンクスカードを利用し、模範を示すことで定着を促します。

すぐに書く、すぐに届けるを徹底する

「何に対して、なぜ感謝しているか」を具体的に書くことで、感謝の気持ちがより伝わり、受け手の行動変容につながります。単に「ありがとう」だけでなく、具体的な行動や貢献を記述するよう促す例文やテンプレートを提供し、投稿のハードルを低くしましょう。

また、感謝の気持ちは、発生した直後に伝えることで、より強く、具体的に相手に響きます。フィードバックが遅れると効果が薄れるため、「すぐに書く、すぐに届ける」システム作りが重要です。

感謝を可視化し、組織全体でたたえる文化を作る

送られたカードやメッセージは、本人同士だけでなく全社員が見られるように可視化することが重要です。デジタル掲示板や社内SNSのタイムラインで共有することで、他の従業員の貢献も認識でき、また承認欲求が満たされ、モチベーション向上と称賛文化の浸透に繋がります。

運用を定着させるためのシステム構築

サンクスカードの運用を定着させるには、従業員が継続的に使いたくなる仕組みづくりが欠かせません。感謝のメッセージに少額の報酬(ピアボーナス)やポイントを付与したり、ランキングやMVP表彰制度を設けたりすることで、利用促進と形骸化の防止につながります。

あわせて、手軽にカードを送れるシステムであることも重要なポイントです。Webツールやアプリを活用し、モバイル対応や直感的に操作できるインターフェースを備えた仕組みを選ぶことで、従業員の負担を軽減し、自然な利用を促進できます。

導入後も利用状況をモニタリングし、フィードバックを得ながら運用方法を改善していくことが定着化の鍵です。送受信枚数、利用率、部署間の連携率などをKPIとして設定し、定期的にデータを集計・分析することで、課題発見や運用改善に役立てることができます。

サンクスカードは紙とアプリどちらが良い?

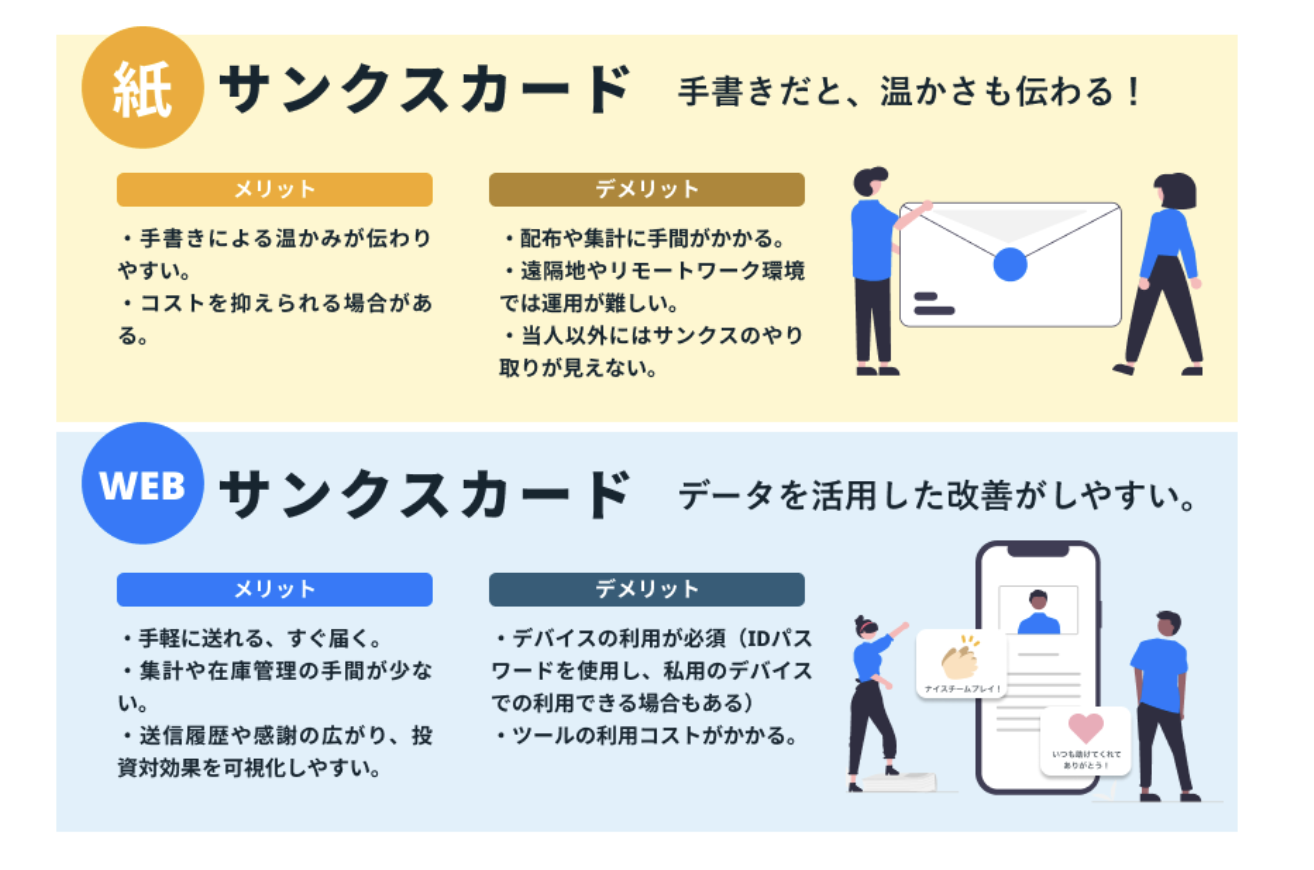

サンクスカードには、物理的な「紙のカード」と、アプリやWebツールで運用する「デジタル版」があります。

紙のカードは手書きによる温かみが伝わりやすく、コストを抑えられる場合がありますが、配布・回収・集計に手間がかかる、遠隔地やリモートワーク環境では運用が難しいといった点が課題です。

一方、デジタルサンクスカードはスマートフォンやPCからいつでも手軽に送受信でき、迅速な感謝の伝達ができます。送信履歴や感謝の広がりを可視化でき、集計・分析機能に優れているため、組織の状態把握や人事施策への活用にも役立つでしょう。

理想的なのは、日常的にはアプリを活用し、特別な機会には紙のサンクスカードを取り入れる運用です。

手渡しの紙のカードは、紙のカードは本人同士でしか共有されないため、承認欲求の満たされ方や称賛文化の定着という点では効果が限定されます。アプリであれば、全社員の前で感謝が共有され、組織全体でサンクスカードを贈り合う文化が醸成できます。

結論として、組織への習慣化、全社的な可視化、そしてデータ分析による効果測定を実現するためには、デジタルツールの活用がおすすめです。

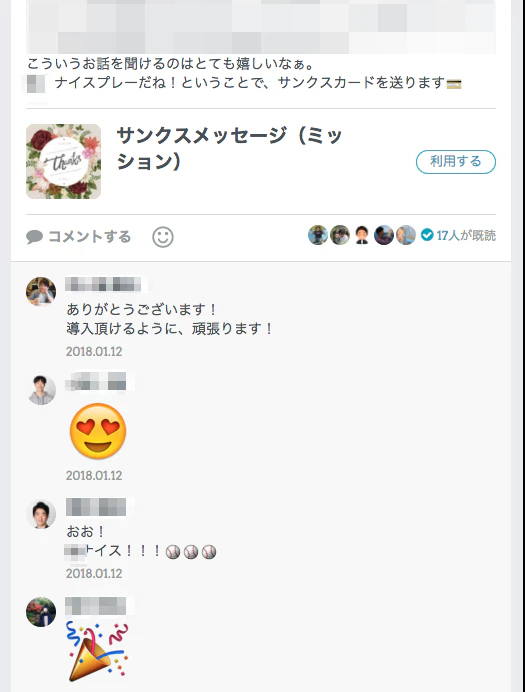

たとえば当社のサンクスカードアプリである『TUNAG』を例に紹介します。

上の画像のように、『TUNAG』ではサンクスカードの内容がタイムラインにシェアされるため、周りの人からのリアクションもつきます。

また、過去のサンクスカードをアプリ上で保存し、いつでも閲覧が可能です。

続いて、サンクスカードを作成する流れについても紹介します。

『TUNAG』では以下のように入力項目を自由に設定し、複数のテンプレートデザインの中からサンクスカードを選べます。

紙に手書きでメッセージを書いて渡すのは心温まるものですが、手間がかかるとどうしても “感謝を伝える頻度” が下がり定着が難しくなりかねません。 また、「今感謝を伝えたい!」「他拠点のメンバーに送りたい」と思った時にすぐに行動に移しづらいデメリットも挙げられます。

『TUNAG』ではスマホまたはPCでサンクスカードを送りたい相手とメッセージを入力して投稿するだけで送付が完了。相手に通知が届き、タイムラインに内容がすぐに共有されます。サンクスカードの制度が組織に浸透するには、まずは“高い頻度”で利用されることが重要で、TUNAGはその点を大きくカバーし、運用負荷の軽減に貢献できるサービスです。

サンクスカードの例文・テンプレート

いざサンクスカードを書こうとしても、「何を書けばいいかわからない」と迷う社員は少なくありません。ここでは、書き方のコツや具体例を示し、社員が感謝を伝えやすくなる工夫を紹介します。

- 悪い例

「いつもありがとうございます。」(具体的な行動の言及がない)

「旅行のお土産おいしかった!ありがとう」(業務との関連性が薄く、称賛の対象とならない)

- 良い例

「昨日の会議準備で資料を夜遅くまで整えてくれてありがとう。おかげでスムーズに進められたよ。」

「○○について、質問した箇所だけでなく関連する情報や具体事例まで詳しく教えてくださりありがとうございました!そもそもの理解が足りていなかったので、この機会に色々と勉強できてとても助かりました。」

(具体的な行動+成果+感謝を記載することで、メッセージの質が受け手の納得感を高め、行動の定着を促します。)

サンクスカードを書く際、ただ「ありがとう」と伝えるだけではなく、「誰のどんな行動に」感謝しているのかを具体的に記すと効果的です。

具体的に感謝されればされるほど、感謝された側が「次もこのように行動しよう」という行動の再現性につながったり、自分の強みを理解する機会になったりするでしょう。また、見ている他の従業員にとっても、送付するメッセージの参考や日頃の行動の模範にすることができ、全社の称賛基準が明確化します。

おすすめのサンクスカードアプリ3選

デジタル化が進む中、便利なツールを活用することで運用負担を減らし、社員の利用率を高めることが可能です。ここでは特に評価の高いアプリを3つ紹介します。

◾️「より多くのサービスを比較したい!」という方におすすめ!

TUNAG

TUNAGは、サンクスカードに加えて、従業員エンゲージメントを高める多様な機能を備えた社内情報共有ツールです。基本的なサンクスカード機能に加え、スマホから簡単にカードを送れるため、業態や雇用形態を問わず、誰でも使いやすいことが特徴に挙げられます。

社内で称賛文化を醸成するには、サンクスカードを導入するだけでなく、組織に褒める習慣を根付かせることが大切です。そのため、組織文化や経営理念に基づいた行動をどのように称賛するかが鍵となります。

TUNAGは、サンクスカード機能だけでなく、社長メッセージや社内ポイントなど複数の機能を活用しながら、経営理念や行動指針と連動した運用も可能です。これにより、目指すべき組織像に合わせたサンクスカードの効果的な活用が実現します。

サービス名 | TUNAG(ツナグ) |

|---|---|

運営会社 | 株式会社スタメン |

URL |

THANKS GIFT

THANKS GIFTは、感謝を贈り合うことで社内コミュニケーションを活性化させ、社内文化を醸成でき組織や社内の生産性向上、エンゲージメント向上を実現するツールです。THANKS GIFTには、日々の感謝を込めてコイン(社内通貨)を送り合える機能が搭載されています。

サービス名 | THANKS GIFT |

|---|---|

運営会社 | 株式会社TakeAction |

URL |

Unipos

Uniposは、従業員同士で感謝の言葉とともに、少額のインセンティブであるピアボーナス®をWeb上で送りあえるツールです。前者に賞賛が共有される機能や投稿にスタンプで反応できる機能が搭載されています。また、返信機能がないため、返信へのプレッシャーが軽減されます。

サービス名 | Unipos |

|---|---|

運営会社 | Unipos株式会社 |

URL |

サンクスカードの成功事例

理想的な運用は他社の成功事例から学ぶのが近道です。ここでは、理念浸透、組織文化の定着、エンゲージメント向上に成功した企業の具体的な取り組みを見ていきましょう。

理念浸透とコミュニケーションの活性化

(サクラヘルスケアサポート)

医療関連サービスを提供するサクラヘルスケアサポート株式会社は、500名以上のスタッフが30を超える施設に分散して勤務しており、施設間のコミュニケーション不足と会社への帰属意識の希薄化が課題でした。特に、情報共有の遅れや理念浸透の不足が目立っていました。

こうした課題を解決するため、「SHS WAYカード」と称したサンクスカードの制度を導入。カード送信時に行動指針を選択する戦略的な設計により、社員は感謝や称賛を伝える際に自然と理念を意識できるようになりました。施設を超えたカードのやり取りは、組織横断的な連携を強化し、助け合いの文化を可視化しました。

さらに、カードをもとにした「SHS WAY個別賞」では、行動指針を体現した従業員を雇用形態問わず表彰。日常業務での小さな貢献も認められることで、従業員が主体的に理念を意識し行動する文化が醸成されました。

サンクスカードを理念浸透と行動定着の中核的な施策として、組織全体のエンゲージメント向上に活用しています。

■導入事例記事はこちら>>「コミュニケーション改善」と「企業文化定着」の鍵は情報のオープン化。社員同士のつながりを深める秘訣とは

多様な雇用形態を巻き込むサンクスカード運用戦略

(みしまプラザホテル)

みしまプラザホテルでは、以前から紙のサンクスカード「褒め〜る」を運用していましたが、社員のみが利用可能で、従業員の半数を占めるアルバイトには届かず、職場全体への称賛文化の浸透には限界がありました。特に、アルバイトの帰属意識を高めることが喫緊の課題でした。

そこで、紙のサンクスカード制度をデジタル化し、「褒め〜る」をアルバイトも含めた全従業員を対象とした制度へ転換。これにより、スマホやPCから気軽に感謝や称賛を送れるようになり、スタンプ機能などを活用して文章を打つ心理的ハードルも下がりました。日常的な称賛のやり取りが活発化し、社員とアルバイトの垣根を越えたコミュニケーションが生まれています。

結果として、全従業員が会社の情報や業務状況を把握できるようになり、アルバイトの会社理解や帰属意識も向上。部署や勤務時間の隔たりを超えた感謝や称賛の可視化によって、ポジティブで相互理解のある職場環境が強まりました。デジタル化により、雇用形態の垣根を超えた全従業員のエンゲージメント向上が実現しました。

■導入事例記事はこちら>>アルバイトまで情報が行き渡る。 全従業員で送り合う感謝の声が「あたたかい職場」をかたち作る。

Value称賛カードで組織変革期におけるMVVの浸透

(大京アステージ/穴吹コミュニティ)

全国約54万戸のマンション管理を担う株式会社大京アステージと株式会社穴吹コミュニティでは、2社統合を見据え、2023年に共通のMission・Vision・Value(MVV)を策定しました。

組織変革期とコロナ禍で従業員間のつながりが希薄化していたことから、コミュニケーション活性化とMVV浸透を目的に、「Value称賛カード」と称したサンクスカードを活用した取り組みを開始。

サンクスカードでは、送る際に行動指針に紐づけたメッセージを記入できる形式とし、MVVを日々の行動に結びつける設計を施しました。さらに、役員による紹介や、カードの送受信枚数や内容の質に応じた表彰制度を導入することで、制度の運用を活性化し、称賛文化の定着に成功しています。

導入から1年で、年間3万枚を超えるカードが社員間でやり取りされ、アンケートでは7割以上が「MVVへの意識向上」を実感。この取り組みにより、組織変革期における文化統合が進み、社員同士の信頼関係や組織エンゲージメントの向上にもつながっています。

■導入事例記事はこちら>>年間3万を超える称賛カードで理念が行き交う職場を実現。社員にMVVを浸透させた施策とは?

まとめ|サンクスカードを運用しコミュニケーション活性化を促進

サンクスカードは単なる「仲良し施策」ではなく、組織課題を解決する戦略的な仕組みとして設計・運用することが成功の鍵です。

従業員間の感謝の気持ちを表現することで、ポジティブな職場環境を作り出し、組織全体のエンゲージメントと生産性を向上させることができます。

ただし、その運用には注意が必要で、従業員の負担を最小限に抑え、マンネリ化を防ぐ工夫が欠かせません。

成功事例やデジタルツールの優位性を参考にしながら、自社の課題解決に直結するサンクスカードの運用方法を見つけることが重要です。

.webp&w=3840&q=75)