フィードバックが毎日ある新卒は約9割が成長を実感!Z世代・若手育成に必須の「3つのフィードバック術」とは?

「社員の成長が見えない」「若手がすぐに辞めてしまう」といったお悩みはありませんか? その原因は、組織内でのフィードバック(上司や先輩からの助言・指摘・評価)のやり方が深く関係しているかもしれません。

本記事では、若手社員が上司や企業に求めるものや、フィードバックがもたらす効果を解説したうえで、社内にフィードバック文化を根付かせるための取り組み方をご紹介します。

【時間がない方のためのポイントまとめ!】

- 新入社員が上司に求めるもの、第1位は「定期的なフィードバック」

- 上司のフィードバックには具体効果があるとデータで実証されている

- フィードバック文化を根付かせる3つのポイントと具体策を解説!

■ 関連するお役立ち資料

1on1準備チェック表&100の質問集

形だけの1on1は従業員のモチベーション低下、成長の停滞など、かえって逆効果となる恐れがあります。本資料では事前準備のポイントから1on1当日に使える質問まで一挙ご紹介しているので、ぜひダウンロードしてご活用ください!

Z世代や若手社員が上司・企業に求めるものとは?

新入社員が上司に求めるもの、第1位は「定期的なフィードバック」

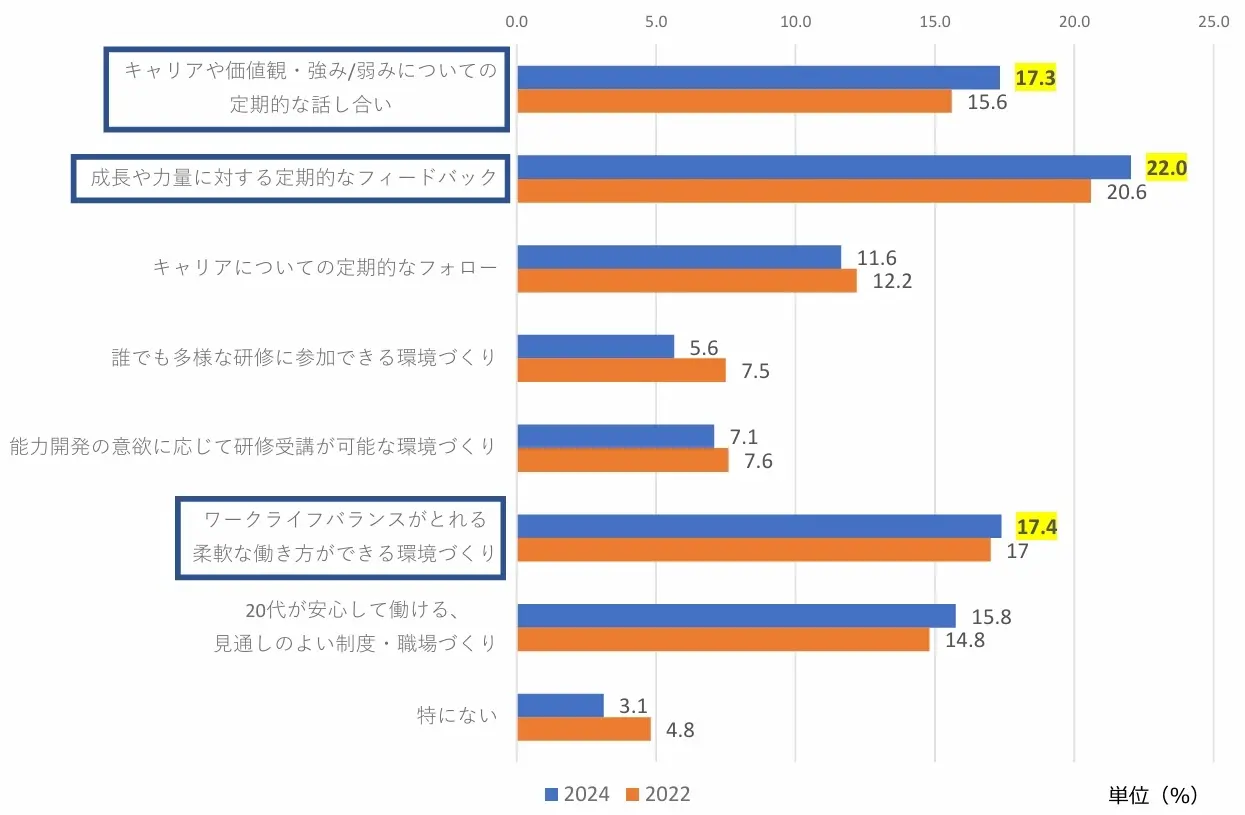

参考:一般社団法人日本能率協会「2024年度 新入社員意識調査」

2024年の新入社員に「自身の成長に向けて、上司・人事に期待することは何か?」と質問したところ、第1位が「成長や力量に対する定期的なフィードバック」、第3位が「キャリアや価値観・強み / 弱みについての定期的な話し合い」となりました。

なお、グラフで2022年と2024年を比較するとその傾向が強まっていることも分かります。近年の若手は上司からのフィードバックをこれまで以上に求める傾向があると言えます。

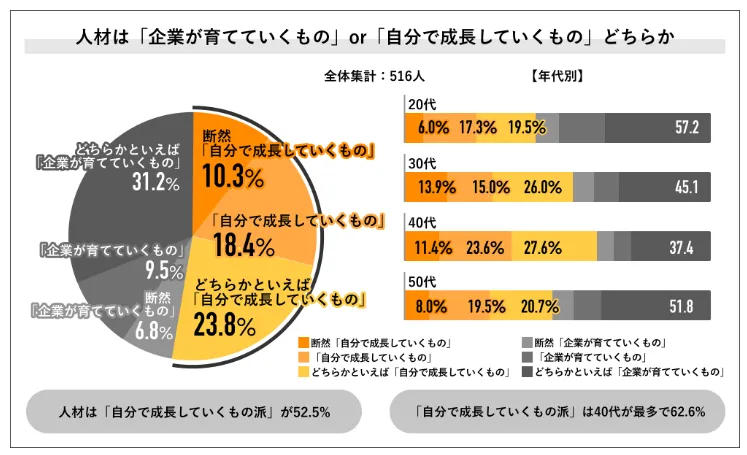

20代・30代は「人材は企業が育てていくもの」という考え方

上記調査は、「人材育成は『自分で成長していくもの』『企業が育てていくもの』どちらだと思うか?」を聞いた結果です。

年代別グラフを見ると、40代よりも30代、30代よりも20代で「企業が育てていくもの(グレーの部分)」と答えた割合が多くなりました。特に、20代では6割近くが「人材は企業が育てていくもの」と回答しています。

若い世代になるほど、多くの人が「成長のための支援」を企業に求めていると言えるでしょう。

若手社員に「主体性がない」と感じてしまう方へ

「若手は自身の成長のために、上司のフィードバックや企業の支援を必要としている」と聞くと、 「最近の若手は主体性がない」「もっと自分で頑張れないのか?」と感じる方もいるかもしれません。

しかし、若手社員のこうした傾向には時代背景が大きく関係しています。フィードバックや支援を必要としているからといって、仕事にやる気がないとは限りません。また、「主体性がない」の一言で片付けてしまっては、若手の離職は止まらず、若手育成も進みません。

重要なのは、若手社員の特性や背景を理解して、「どうすれば本人の成長に繋げられるか」を考え実行していくことです。その際、自分も全く同じ考え方・感じ方になる必要はなく、「若手の中にはそういう考えの人もいるんだな」と頭で理解し、それに合わせた具体策を実施していけば良いのです。

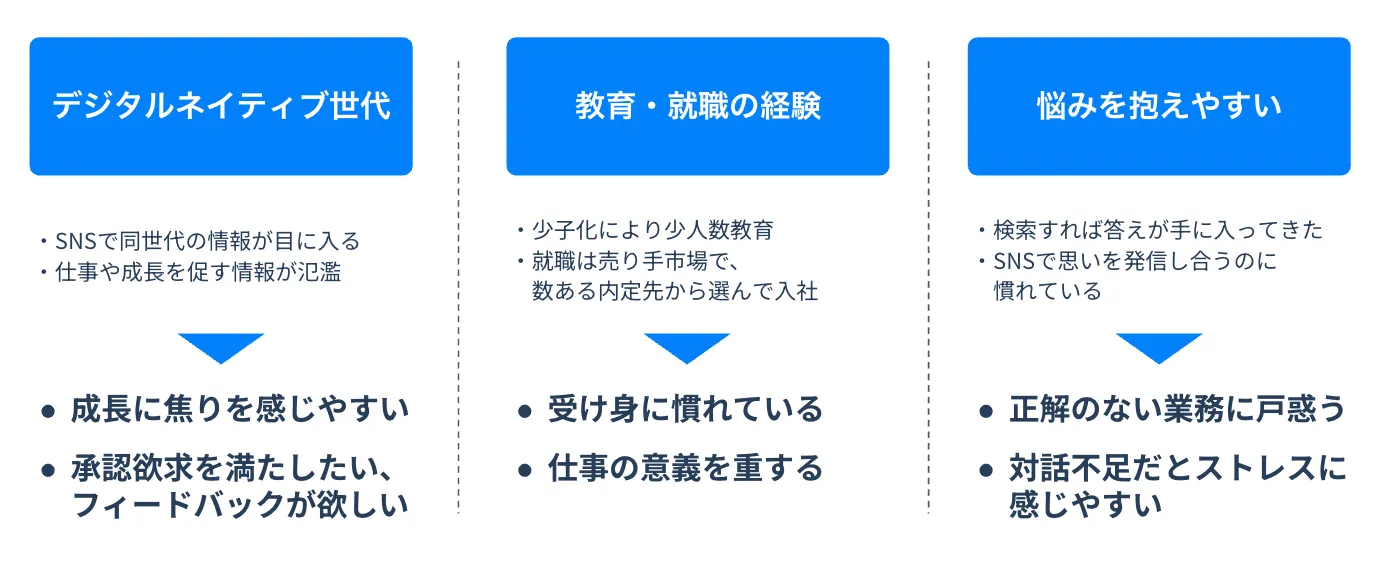

ここからは、現在の新卒世代であるZ世代(一般的に1990年代後半〜2000年代生まれ)にフォーカスして、フィードバックや成長支援を求める背景を見てみましょう。上記の図にある3つの特徴に沿って説明します。

デジタルネイティブ世代:成長への焦りや承認欲求

Z世代の若手社員は、物心がついた頃からインターネットやスマートフォンが身近にある「デジタルネイティブ」と呼ばれる世代です。

SNSでは同世代の情報が自然と目に入ってきますし、お互いに「いいね!」やコメントである種のフィードバックをし合うことが当たり前の世代です。さらに、自己研鑽やビジネスパーソンとしての成長を促す動画や記事、広告も常に目にしています。こうした環境では成長への焦りをどうしても感じやすくなります。

だからこそ、自分がきちんとパフォーマンスを出せているのか気になり「フィードバックが欲しい」「頑張りを認めてほしい」と感じやすくなります。これが上の世代には「承認欲求が強い」と映っているのです。

教育・就活:受け身になりやすい環境、仕事は意義重視

Z世代は上の世代と比べると、少人数で丁寧な教育を受けてきました。また、「ゆとり教育」ではクラス内の成績順位などで決まる「相対評価」から、テスト以外に学ぶ姿勢なども含めた「絶対評価」への移行もありました。

「我先に」と行動せずとも一定以上の学びの機会が約束され、自分の良さを評価する評価基準の中で育ってきています。そういった理由から、上の世代にとってZ世代の社員が「主体性がない=受け身」と感じることもあります。

また、Z世代は売り手市場で就活をしており、就職氷河期を経験した40代とは全く異なる経験をしています。

複数の内定先の中から「自分がこの会社で働く理由は何か?」も含めて就職先を選ぶことができ、入社後も「自分がこの仕事をやる意義は何か」「自分の成長を実感したい」という観点で、過去の自分と比較して成長を感じられるよう具体的かつタイムリーなフィードバックを求めるのです。

悩みを抱えやすい:「安心感」がないと離職リスクが高まる

インターネット検索で情報が簡単に手に入る環境で育ったZ世代は、入社直後は「正解のない業務」にぶつかるとどうしても戸惑いを感じやすいです。また、SNSなど双方向の発信に慣れて育ったZ世代にとって、上司との対話不足はストレスにつながりやすくなります。

Z世代にとって重要なのは、「上司が自分のことをきちんと見てくれている」「何かあったら気軽に相談できる」という安心感です。そのために、日々のフィードバックが必要なのです。

理由を伝えずに業務を任せたり、ただ注意をするだけのコミュニケーションでは、Z世代は不満や不安を抱えやすくなります。それが積み重なると、「自分がこの仕事をやる意味はない」とモチベーションが下がり、「この会社では成長できない」と離職リスクが高まってしまいます。

■ 関連するお役立ち資料

1on1準備チェック表&100の質問集

形だけの1on1は従業員のモチベーション低下、成長の停滞など、かえって逆効果となる恐れがあります。本資料では事前準備のポイントから1on1当日に使える質問まで一挙ご紹介しているので、ぜひダウンロードしてご活用ください!

【実証済み】上司からのフィードバックには具体効果がある

それでは、上司からのフィードバックがあると部下は具体的にどう変わるのでしょうか? ここでは各種データを引用しながら、「フィードバックの具体的な効果」について解説します。

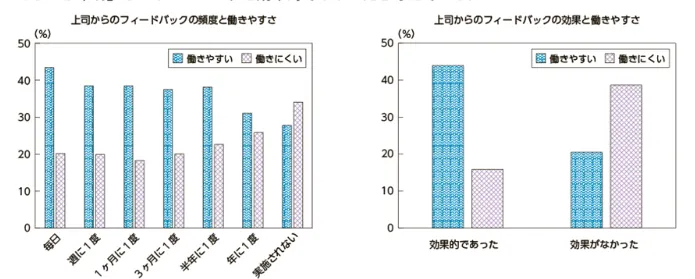

「働きやすさ」が向上する

参考:厚生労働省「令和元年版 労働経済の分析 -人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について-」

厚生労働省の調査では、上司からのフィードバック頻度が高いほど「働きやすい」という回答が多くなっています。逆に、フィードバック頻度が低いほど「働きにくい」という回答が多くなっています。

フィードバック頻度を高めることで、社員の働きやすさが向上すると言えるでしょう。

「成長実感」が持てる

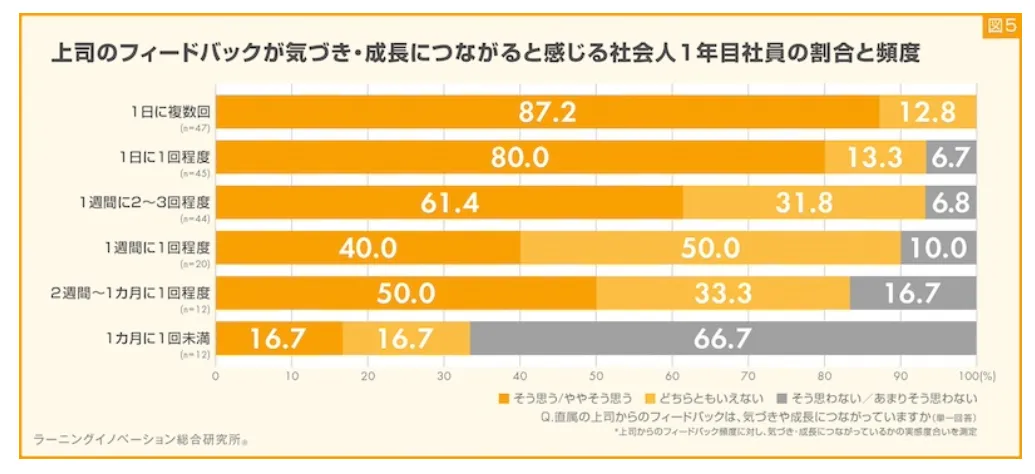

参考:ラーニングイノベーション総合研究所「社会人1年目社員の意識調査(上司とのコミュニケーション編)」

社会人1年目の社員を対象とした調査では、上司からのフィードバック頻度が高い社員ほど「フィードバックは気づき・成長につながっている(そう思う / ややそう思う)」と回答する傾向が分かりました。

逆に、1カ月に1回未満のフィードバックしか受けていない社員の場合は「気づき・成長につながらない(そう思わない / あまりそう思わない)」と回答した割合が66.7%にも上ります。

上司からのフィードバックが多いほど、社員の成長やモチベーション維持につながると言えるでしょう。

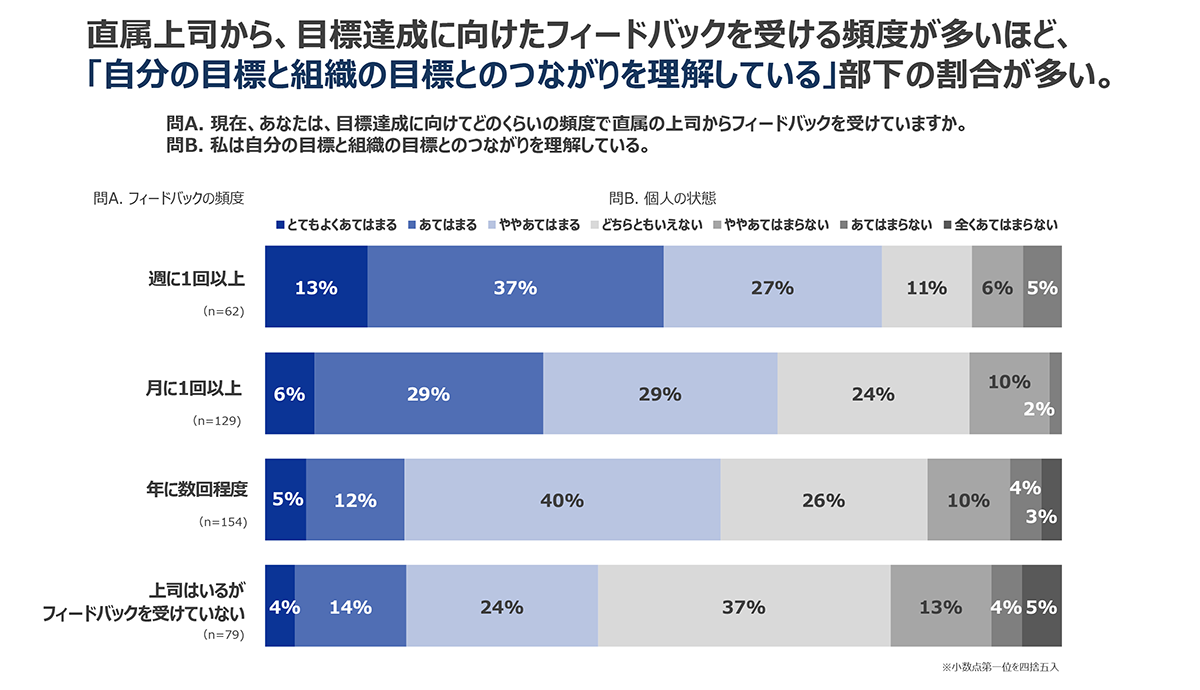

「個人目標と組織目標のつながり」を理解できる

参考:コーチング研究所「目標達成に向けた上司からのフィードバックの頻度に関するアンケート」

別の調査では、上司からのフィードバック頻度が高いほど「自分の目標と組織の目標とのつながりを理解している」と回答する傾向が見て取れます。

上司からのフィードバックが活発だと、社員の視座も高くなり、組織の一員としてより主体性や当事者意識を持って業務にあたるようになると言えます。

フィードバック文化を根付かせる3つのポイントと具体策

ここまで見てきたように、若手社員の成長にはフィードバック文化の醸成が欠かせません。では、実際に職場でフィードバックを根付かせるにはどうすれば良いのでしょうか?

ここでは3つのポイントと具体的な施策を解説します。また、弊社が提供する組織改善クラウドサービス「TUNAG(ツナグ、https://biz.tunag.jp/ )」の画面イメージもご紹介します。

ポイント①:フィードバックの「土台」を整える

上司が適切なフィードバックをするには、ある程度の基準が必要です。目指すべき方向や現在位置が分からないまま部下にフィードバックすることはできません。

そこで、会社から社員に期待することを常にオープンにしておくことが重要です。現場で行われるフィードバックにブレがなくなり、若手社員も納得感を持って素直にフィードバックを受け取りやすくなります。

等級や評価基準を明示する

上司がフィードバックをしたり、若手社員がそれを受け取ったりするためには、両者の間で「いつまでにどのような姿を目指すのか(=成長ステップ)」の共通認識が必要です。そのためには、各等級で求められる要件や評価基準をいつでもアクセスできる場所に載せておくことが重要です。

経営層から発信する(社長メッセージなど)

上司が会社の方向性や目指す姿を理解できていないと、部下に適切なフィードバックはできません。日頃から社内報などで、経営層が大切にしている考え方、今後の会社の目指す方向や戦略、社員に心がけてほしいことなどを発信するようにしましょう。

TUNAGのポータル機能を活用すれば、社員がスマートフォンやPCからいつでも等級要件や評価基準を確認することができます。また、TUNAGでWeb社内報を運用し、経営層から「どんな姿勢で仕事に取り組んでほしいか」「今期は何を重視しているか」などメッセージを届ければ、若手社員まで会社の方針や期待値を共有できます。

ポイント②:日頃の頑張りを見える化・称賛する

若手社員が日々積み重ねている頑張りや成果を埋もれさせず、上司に見える形で共有できる仕組みを作りましょう。

小さな努力や良い行動であっても可視化されて承認されれば、本人のモチベーションアップにつながります。そこで活用したいのが日報とサンクスカードです。

日報・週報を工夫する

多くの企業で行われている日報ですが、若手育成の目的で運用するなら業務報告だけではなく「気づき」や「学び」を報告するフォーマットにすること、上司や先輩が必ずフィードバックすることがポイントです。

日報を通じてフィードバックが返ってくることで、若手社員は「見てもらえている」「評価されている」という安心感が生まれます。

サンクスカードを導入する

社員同士で感謝や称賛の気持ちを伝え合うサンクスカード。この取り組みを活用して、若手社員のちょっとした良い働きに上司がしっかりとフィードバックしましょう。

紙のサンクスカードを掲示する、アプリでカードを送り合うなど、全社に見える形で称賛するとより効果的です。

TUNAGならスマートフォンやPCから簡単に日報を投稿でき、上司や先輩、同期社員もコメントやスタンプで応援・アドバイスができます。またサンクスカード機能を活用すれば、上司から部下へ気軽に「ありがとう」のメッセージを送り合うことができ、管理部門での集計も簡単です。

ポイント③:必ずフォローアップまでセットで行う

フィードバックは伝えっぱなしではなく、フォローアップまで行うことが重要です。会社としては上司と部下が定期的に話す仕組みを用意したり、成長のためのコンテンツを準備しておくことが重要です。

1on1面談の記録

フィードバックを伝える場として効果的なのが、月次や週次の1on1面談です。部下は他の社員の目を気にせず話せるので、業務の相談はもちろん、不安や悩みもを共有しやすくなります。

その際、「ここは良かった」「ここは改善してみよう」というフィードバックをするだけでなく、面談内容を記録に残し、実践度合いや進捗を次の面談で確認することが重要です。会社として1on1のフォーマットを整えるなど、フォローアップが行いやすい仕組みもセットで整えましょう。

成功ナレッジの共有、学習コンテンツの提供

さらに、フィードバックで明らかになった課題に対しては教材の提供なども有効です。例えば「提案資料の作り方をもっと磨きたい」という話になったら、上司が社内の関連資料や学習コンテンツをすぐに共有するといったフォローが望ましいでしょう。

1on1でのフィードバックにフォローアップの仕組みを組み合わせることで、若手社員も「改善のためのサポートがちゃんとある」と感じ、安心して成長に挑戦できます。

.webp)

TUNAGでは自社独自のフォーマットで1on1報告を蓄積し、次回以降の1on1面談で改善点やアクションプランを振り返ることができます。また、先輩たちの成功ナレッジの共有、社内教材(資料や動画など)のアップロードができるため、若手社員がいつでも学べる環境を整えることができます。

フィードバック文化づくりを、TUNAGでスタート!

若手の成長に不可欠なフィードバックですが、上司個人の力量や属人的な努力に任せていると、どうしても育成の質にバラつきが出てしまいます。だからこそ、会社としてフィードバックの土台や仕組みを整え、組織全体でフィードバック文化を醸成していくことが重要です。

しかし、フィードバック文化の必要性を感じながらも「十分に実践できていない」という人事担当者の方々も多いのではないでしょうか。

そこでぜひ活用いただきたいのが、組織改善クラウドサービス「TUNAG(ツナグ、https://biz.tunag.jp/ )」です。

本文中でもご紹介した日報やサンクスカード、1on1記録、社内報などの機能を活用することで、上司がフィードバックしやすい仕組みを構築しつつ、同時にフィードバックの「文化」を社内に根付かせることができます。

社内の文化を変えるには、一朝一夕で派手な成果が出る特効薬はありません。しかし、フィードバックを中心とした地道な文化づくりをコツコツと積み上げていけば、必ず組織の雰囲気は変わり、社員の成長スピードも加速していきます。

第一歩として、ぜひTUNAGと一緒に、社員が自ら成長し合える理想的な職場づくりをスタートしてみませんか?