創業80年、組織変革に成功。M&Aや事業拡大の溝を埋めたWeb社内報運用の秘訣

株式会社山福は、1946年に創立された業務用食材の卸商社です。拠点が多いことに加えてM&Aによる事業拡大もあり、組織としての一体感の醸成や拠点を超えた情報共有に課題を感じてTUNAG(ツナグ)を導入しました。

社内報運用や情報共有に取り組んだ結果、社内アンケートで約9割が「事業理解が深まった」と回答。創業80年目にして初のミッション・ビジョン・バリュー(以下、MVV)の策定が進むなど、組織として次のステージへと進むことに成功した同社。社内報の中身や組織変革のリアルについて、広報企画室の黒木様(以下、敬称略)に伺いました。

(取材日:2025年3月)

- 【業界】業務用食材の卸売

- 【規模】101名〜300名

- 【活用方法】Web社内報

- 【導入目的・効果】情報共有の促進 / エンゲージメント向上

一体感も情報共有も不足。変化への必要性が高まっていた

M&Aを経て、会社としての一体感の欠如が浮き彫りに

広報企画室:黒木様

〜TUNAG導入前、貴社ではどんな課題がありましたか?〜

黒木:当社は長年、良くも悪くも個人商店の集まりのような会社で、誰がどの支社でどんな仕事をしているか共有できていなかったんです。会社が一気に大きくなり、従業員が増えて事業が多様化する中で、「山福が何の会社なのか」の認識が揃いづらい状態でもありました。

特に、M&Aで食品製造工場が山福の仲間に加わり「宮崎支社」となったのですが、本社の従業員も宮崎支社の業務内容や従業員について全く知らず、一方で宮崎支社の従業員も、本社からの指示待ちのようなところがありました。物理的にも心理的にも距離が離れている状態でしたね。

もともと「商品を仕入れて売る」だけだった私たちにとって、自社の製造工場ができたというのは非常に大きな強みになるのに、それを活かしきれていなかったんです。

〜一体感という面で、他に課題に感じていたことはありますか?〜

黒木:昔は離職率が低いことが自慢だったんです。以前はほとんど人が辞めない会社で、従業員エンゲージメントという言葉がなかったような頃から、長く活躍してくれている従業員がたくさんいました。

しかし、ここ10年ほど新卒採用をするようになり新卒社員の離職が相次いだんです。今まで通りにはいかなくなってきて、従業員エンゲージメントに取り組むなど会社として変化する必要性を感じていました。

情報はあふれているのに、必要な人に届かない

〜支社間の情報共有が不足していたというお話でしたが、情報共有ツールなどは活用していなかったのでしょうか?〜

黒木:ビジネスチャットを導入して業務連絡はできるようになったのですが、チャットルームが乱立して情報が垂れ流されている状態でした。各ルームで情報がクローズドになっているので、後から参加した人が情報を追えず、探し出せないという問題も感じていました。

社内でもっと情報をオープンにしていきたいと思って、他ツールの導入を検討するようになりました。

社内報だけでなく業務活用にも対応。多機能性がTUNAG導入の決め手に

〜そのような課題がある中で、TUNAGを導入した経緯について教えてください。〜

黒木:一体感を作るという観点で社内報ツールを探し、最終的にTUNAGともう一つのツールを比較しました。ただ、もう一方のツールは社内の一部の人だけが記事を書く仕組みで「記事を書く」ということのハードルが高く、そもそも文章を書くことに抵抗感のある人が多そうな当社には難しいと思いました。

「みんなが利用しやすいか?」という観点で考えたとき、TUNAGは編集権限を広く設定すれば誰でも発信できますし、「発信したい人が、発信したいときに投稿する」という気軽なスタイルだったので導入を決めました。

〜現在、社内報以外でもTUNAGを活用していると思いますが、その辺りも導入の決め手になったのでしょうか?〜

黒木:そうですね。社内報ツールを探す中でTUNAGを知りましたが、話を聞いてみると申請・承認のワークフローを組んだり、組織図の可視化もできると分かって、「これを使えば社内の課題が一気に解決するんじゃないか?」と感じました。

たとえば、紙での申請をDXできる。紙で提出していた日報もPCやスマホで提出できる。TUNAGのワークフローなら誰の承認で止まっているか一目瞭然なので、状況や進捗も周りの人と共有できる。紙やチャットなどいろんな場所で業務依頼が来ていましたが、TUNAGに入り口を一本化できると感じました。

社内報ツールという切り口で会社に相談したときは「ビジネスチャットの掲示板で良いんじゃない?」という反応だったのですが、TUNAGが業務にも使えると分かると「良いね」と導入に前向きになってもらえました。

「現場発信」の社内報運用。部門を超えてオープンに情報共有

現場の「思い」を届ける記事で、共感と応援を生む

〜TUNAGを活用した社内報運用について教えてください。〜

黒木:明確な分担やスケジュールは設けず、社内に共有したいことがあれば私や各部署の社員が自由に投稿しています。

たとえば食品や飲料の展示会に出展したときには「メディア取材を受けました」「英語が得意な社員が活躍しています!」など、3〜4行程度の記事を速報的に投稿しています。

〜その他、どのようなコンテンツを運用していますか?〜

黒木:「TUNAGood!インタビュー」というコンテンツがあります。

社員の頑張りや「この職種に挑戦してみたい」という思いを私が取材して記事にすれば、みんなに知ってもらえる機会になりますよね。そうやって社内の皆さんの思いを代弁したり、背中を押せればと思っています。

たとえば去年の春には、2年目の社員を特集しました。4月は新入社員にスポットライトが当たりがちですが、あえて2年目の社員の頑張りを特集して、毎日連載したんです。この記事は盛り上がりましたね。

心理的な距離を縮めるため、管理職が自ら発信

〜経営層からの発信も活発に行われているのでしょうか?〜

黒木:TUNAGを使い始めて1年ほど経った頃に社内アンケートを実施した結果、働く上で管理職との心理的な距離の近さを重視する社員が多い一方で、実際にその近さを感じている社員は少ないということが分かりました。

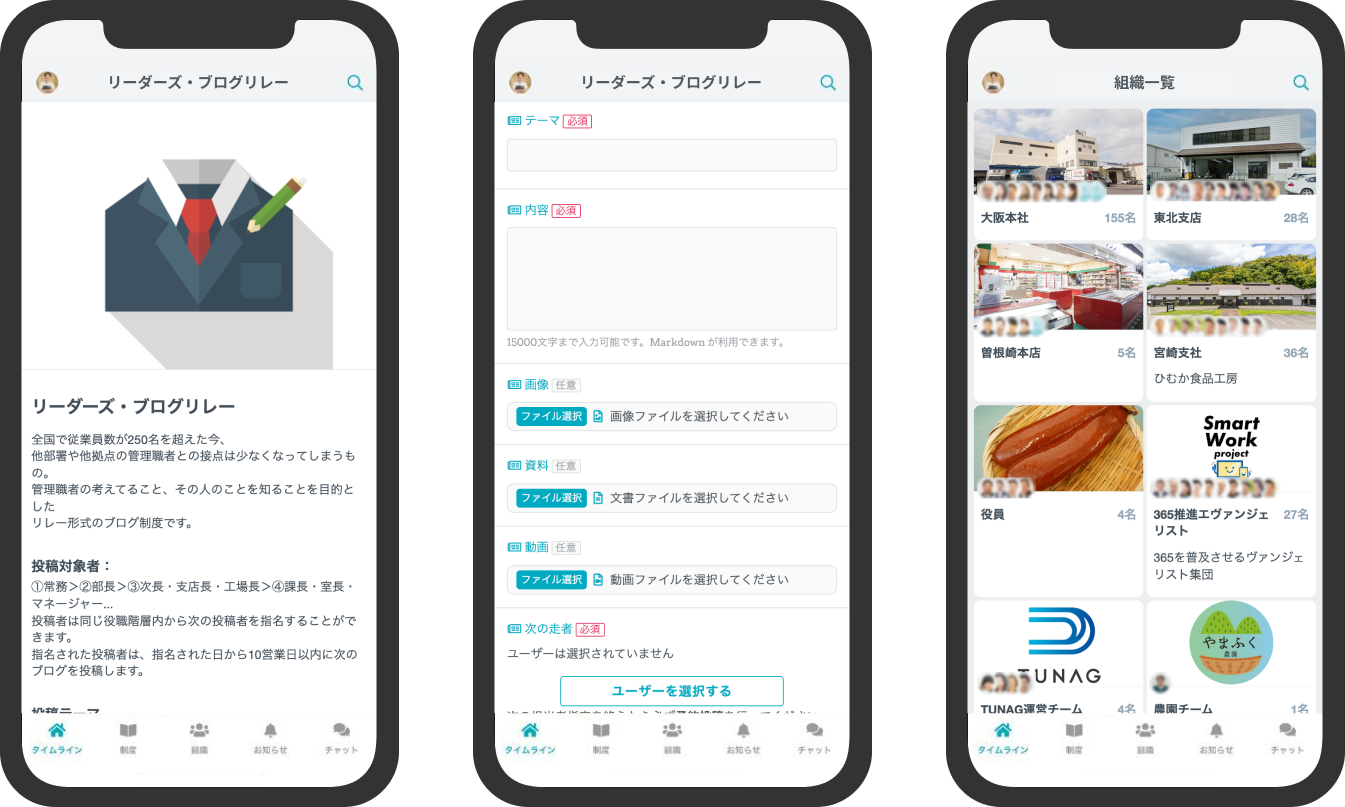

このギャップを埋めるには上層部の社員が自己開示や情報発信していくことが重要だと考え、「管理者ブログ」というコンテンツを始めたんです。

マネジメント論もあれば「仙台の温泉特集です。ぜひ行ってみてね」みたいな気軽な投稿もあり、普段話す機会のない管理職の人となりや趣味嗜好を知れる気軽なコンテンツとなっています。

朝礼や日報をオープンに。部門を越えて共有が加速

〜業務面ではTUNAGをどのように使っていますか?〜

黒木:日報について、紙で運用していたときは上長に提出して終わりでしたが、TUNAGで全営業の日報が見れるようになり、さまざまな情報が全社で毎日共有されるようになりました。

たとえば、新卒社員が「同期はどんな日報を書いているんだろう」と見てみたり、商品開発の従業員が営業職の日報を見て、自分の手がけた商品の海外販売が決まったと知ったり。そういう情報共有ができるようになりました。

〜日報以外ではいかがでしょうか?〜

黒木:朝礼に参加した社員が、自分のチームに向けてTUNAGで朝礼内容を共有しています。出張で朝礼に参加できない社員が多くても、TUNAGを使えば同じ情報を同じトーンで全員に伝えられる点も良いですね。

約9割が「事業理解が深まった」と回答、MVV策定につながった

TUNAGが社内のハブに。支社の壁を超えて一体感の醸成に成功

〜課題に感じていた「会社としての一体感の醸成」について、TUNAG導入後いかがですか?〜

黒木:TUNAG導入から1年後に実施した社内アンケートでは、約9割の従業員が「事業への理解度が高まった」と回答しました。「大阪本社への理解度が上がった」「宮崎支社への理解度が上がった」という声も同じく9割を超え、社内の相互理解が深まっています。

〜TUNAGはどのような点で貢献できているのでしょうか?〜

黒木:TUNAGは弊社にとって、さまざまな仕事や従業員の様子が集まるコミュニケーションハブのような存在です。誰がどんな仕事をしているのかTUNAGで共有されるようになったことで、自分たちが何者なのか分かるようになったんだと思います。

会社理解が深まったことで、MVV策定という次のステップへ

〜貴社では、創業80年目にして初めてMVVの策定に取り組んでいると伺いました。非常に大きな組織の変化だと思いますが、その経緯について教えてください。〜

黒木:会社理解が深まったことで、次のステップが浮き彫りになったんです。たとえば、現場からの発信は増えたけど「自分の仕事だけ」を見ている感じがする。みんなそれぞれ頑張っているけど、まだまだ共有されていない。

「それって、共通の目標がないからだよね?」「100周年に向けて旗を掲げよう」という話になり、より強い組織となるためMVVを策定することになりました。

現在キーワードを選定している段階で、2025年末ごろに社内にリリースできれば良いなと思っています。

〜社内の情報共有ができるようになったからこそ、旗を立てるというステップに進むことができたんですね。〜

黒木:そうですね。従業員の業務や想いが見える化されたからこそ、パーパス策定につながったんだと思います。

〜効果実感を踏まえて、TUNAGはどんな企業におすすめだと思われますか?〜

黒木:当社の従業員は商品を使ってくれるお客様と直接話せるわけではなく、やりがいを感じづらい部分があります。ですが、TUNAGを通して商品がどんなところで使われているのかを全社で共有できます。

そういった、従業員が顧客への貢献実感を感じづらい企業にはすごく良いんじゃないかと思います。

誤解やすれ違いが減少。社員の気持ちにも前向きな変化

〜拠点間でのコミュニケーションも活発に行われているのでしょうか?〜

黒木:TUNAGがあることでお互い顔が分かり、プロフィール画面を見れば好きな曲が載っていて、人となりを感じられます。たとえば仙台と大阪の従業員が電話でやり取りする場面でも、コミュニケーションの温度が少し上がったのではないかと思います。

実際に、アンケートで半数以上の従業員が「TUNAGを使い始めて、働く上で気持ちが高まった」と答えてくれました。致し方ない事情での離職はありますが、すれ違いやコミュニケーションの誤解というのは減ってきたと感じています。

〜情報共有の面では、どのような変化がありましたか?〜

黒木:以前は「〇〇らしいよ」と憶測が先行することもありましたが、施策に込めた想いを会社が発信するようになって、そういうネガティブな受け取り方は減ってきましたね。

「それTUNAGに書いてありましたっけ?」みたいな感じで、確認してくれる人も出てきました。

導入当初は戸惑いも。社内報が根付くまでの工夫

丁寧な対話で社内文化を変える。現場からの発信は着実に増加中

〜TUNAG導入当初の苦労や工夫について教えてください。〜

黒木:最初は、社内報の記事やスタンプ機能について「仕事の場なのに、真面目さに欠けるんじゃないか?」と言われたりしました。こうした点を理解してもらうため、仙台から宮崎まで全支社を回り、導入目的や意義を直接伝えました。

〜現在では広報以外の社員も活発に投稿していると思うのですが、投稿を躊躇する方はいなかったのでしょうか?〜

黒木:最初は投稿に戸惑う社員もいますが、電話で相談に乗り、見出しや文字装飾、投稿タイミングをアドバイスしています。

意外と皆さん、1回投稿すれば慣れるんですよね。最近では投稿の7割は私、3割は現場の社員ですが、現場からの発信をさらに増やそうとしているところです。

伝えたいことから逆算し、社員にスポットを当てる

〜社内報をやっていく上で、ネタ切れに悩んだりはしないですか?〜

黒木:社内で「こんな話があるらしい」と聞けばすぐ電話して、私が記事を書くこともあれば、投稿を依頼することもあります。

〜記事を見てもらうために工夫していることはありますか?〜

黒木:特にインタビュー記事はかなり長文になるので、写真やバナー画像を記事に入れて読みやすくしています。

また「その人らしさ」を知ってもらえるよう、話者の言葉を修正しすぎないように意識しています。

〜インタビューでは幅広い社員にスポットを当てていると思いますが、インタビュー対象はどのように決めているのでしょうか?〜

黒木:製造現場の社員も頑張りが知られづらいので、素敵なエピソードを聞いたら特集するようにしています。

また、男性で初めて育休を取得した社員や、逆にそれを送り出した社長のインタビューも記事にしました。これから育休を取得する男性の背中を押したいと思ったんです。あの記事がいま、育休取得の言い出しやすさにつながっていたら良いなと思います。

そんな感じで、インタビューを通して伝えたいこと、みんなに知ってほしいことをまず先に決めて、そこから誰にインタビューするかを決めています。

共通の旗を掲げ、次のステージへ

成長に備え、情報共有の文化とプロ意識を育む

〜今後、貴社はどのような組織を目指していきますか?〜

黒木:現在250名の会社ですが、近いうちに300名、500名とより大きな組織になっていきたいです。そうなると今の情報共有のレベルでは仕事が回らないので、情報共有の価値を全員が認識し、自然とできる状態を目指したいですね。

あとは、従業員がやりがいを感じられる環境を整え、一人ひとりがプロとしての意識を持ち、食に関するプロ集団でありたいと考えています。

「ファミリーデー」を通して、仕事に誇りを持てる環境へ

〜黒木様として、ぜひ実現したいと考えていることはありますか?〜

黒木:令和の時代、共働きの育児に対する理解を社内でさらに深めるため、毎月12日を「育児の日」として情報発信を行う準備を進めています。将来的には、育児に関するコミュニティも作れたら良いですね。

やりがいと関連する部分で言うと、従業員のご家族を招いて仕事を体験してもらう「ファミリーデー」の構想も練っていて、準備の過程や当日の様子をTUNAGで共有できればと思っています。

ファミリーデーは対外的にも発信して、世の中に山福の仕事を知ってもらい、採用にもつながればと思っていますが、何より従業員に自分たちの扱っている商品や自分たちの仕事に誇りを感じてもらえたら嬉しいですね。

〜黒木様、お話しいただきありがとうございました!〜

TUNAGがすぐわかる資料

3点セット

TUNAGのサービス資料や導入事例集を

まとめてダウンロードできます

資料をダウンロードする(無料)