運用を変えるだけで「日報」も面白くなる。社内制度“4つの”運用パターン

社内制度を運用し、課題解決のアクションをとることができる「TUNAG(ツナグ)」ですが、今後はより「社内制度」の運用ノウハウの面からご支援していこうと考えています。

1on1MTGやサンクスメッセージなど、一つひとつ専門のツールやサービスが増えてきていますが、「社内制度運用」という点では、スペシャリストはまだいません。

TUNAG(ツナグ)でも、特に活用され、コミュニケーションの活性化や理念の浸透につながっている制度が複数でてきており、プロダクトのバージョンアップや運用ノウハウのレベルの向上につなげています。

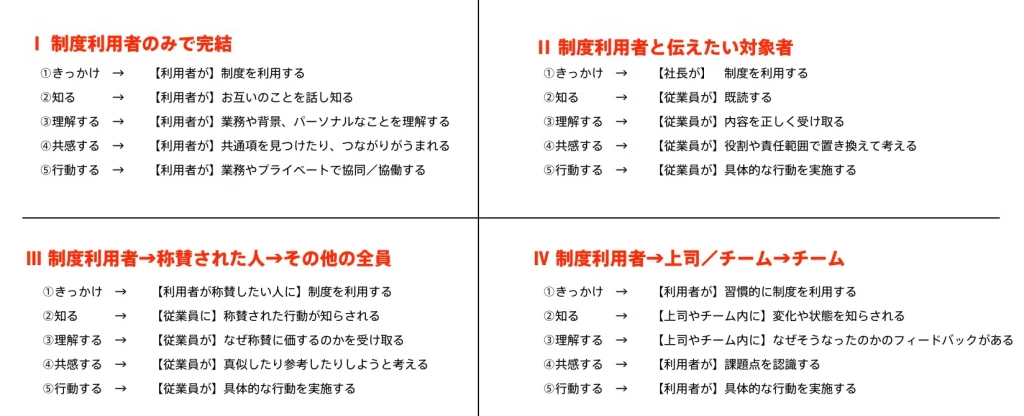

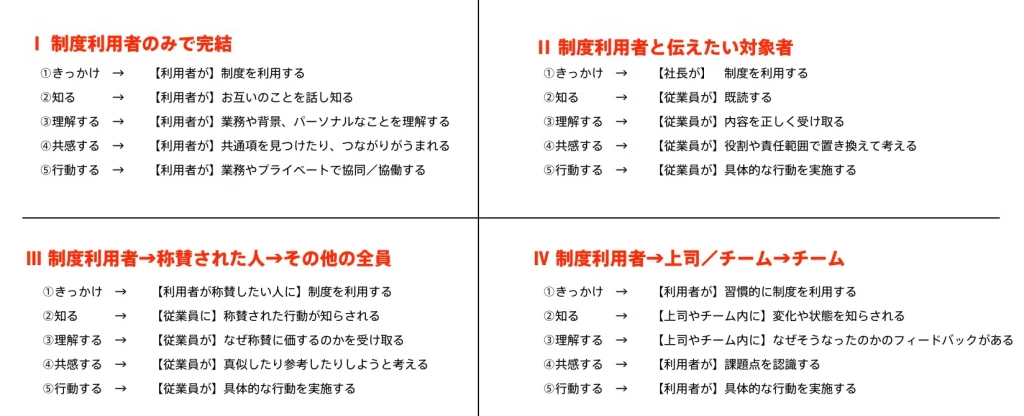

今回は、その「社内制度」に特化したお話です。社内制度が目的を果たすまでには、実は4つのパターンに分類されます。

工夫してそのパターンに乗せれば、ただ一方的に発信するものである「日報」でも、周りに波及効果のあるコンテンツにすることができるのです。

⇒お役立ち資料「日報運用ガイド」はこちら

TUNAG(ツナグ)では、エンゲージメントを上げるために、上記のステップをもとに、「従業員の行動変容」を起こしてく仕掛けを作っています。詳しくは過去のこちらのコラムなどをご覧ください。

この行動変容を起こすためのプロセスこそ、エンゲージメント(信頼関係の構築)を築き上げていくために効果的であると考えていますが、そのプロセスを自然と作り出すことができるのが「社内制度」です。

※社内制度とは、会社が期待する行動やコミュニケーションを形にしたものとしています。1on1MTGやシャッフルランチなど、会社に合わせて運用する内容も変わります。

しかも、社内制度は以下のどのような方向性に対しても対応できます。

TUNAG(ツナグ)では、エンゲージメントを上げるために、上記のステップをもとに、「従業員の行動変容」を起こしてく仕掛けを作っています。詳しくは過去のこちらのコラムなどをご覧ください。

この行動変容を起こすためのプロセスこそ、エンゲージメント(信頼関係の構築)を築き上げていくために効果的であると考えていますが、そのプロセスを自然と作り出すことができるのが「社内制度」です。

※社内制度とは、会社が期待する行動やコミュニケーションを形にしたものとしています。1on1MTGやシャッフルランチなど、会社に合わせて運用する内容も変わります。

しかも、社内制度は以下のどのような方向性に対しても対応できます。

.webp)

再掲しますが、上記の図のステップに合わせて一つずつご紹介していきます。

再掲しますが、上記の図のステップに合わせて一つずつご紹介していきます。

それぞれのパターンにおいて、登場する人物がこんなに異なるのです。(目的を果たすことをゴールとした時の登場人物)

それぞれのパターンにおいて、登場する人物がこんなに異なるのです。(目的を果たすことをゴールとした時の登場人物)

.webp)

エンゲージメントを高めるためのメソッド

TUNAG(ツナグ)では、エンゲージメントを上げるために、上記のステップをもとに、「従業員の行動変容」を起こしてく仕掛けを作っています。詳しくは過去のこちらのコラムなどをご覧ください。

この行動変容を起こすためのプロセスこそ、エンゲージメント(信頼関係の構築)を築き上げていくために効果的であると考えていますが、そのプロセスを自然と作り出すことができるのが「社内制度」です。

※社内制度とは、会社が期待する行動やコミュニケーションを形にしたものとしています。1on1MTGやシャッフルランチなど、会社に合わせて運用する内容も変わります。

しかも、社内制度は以下のどのような方向性に対しても対応できます。

TUNAG(ツナグ)では、エンゲージメントを上げるために、上記のステップをもとに、「従業員の行動変容」を起こしてく仕掛けを作っています。詳しくは過去のこちらのコラムなどをご覧ください。

この行動変容を起こすためのプロセスこそ、エンゲージメント(信頼関係の構築)を築き上げていくために効果的であると考えていますが、そのプロセスを自然と作り出すことができるのが「社内制度」です。

※社内制度とは、会社が期待する行動やコミュニケーションを形にしたものとしています。1on1MTGやシャッフルランチなど、会社に合わせて運用する内容も変わります。

しかも、社内制度は以下のどのような方向性に対しても対応できます。

・会社→従業員 ・経営陣→従業員 ・上司→部下 ・同僚→同僚 ・A部署→B部署このように、無数にある会社内の組み合わせに対応し、『相互信頼関係』を作り出すには、それぞれの組み合わせや課題に対して社内制度を活用していく必要があります。

.webp)

4つのパターンが存在する。社内制度の運用プロセス

エンゲージメントを高めるメソッドにおいて、図解したプロセス通りに社内制度の運用そのものを分解していくと、実は4つのパターンがあります。 再掲しますが、上記の図のステップに合わせて一つずつご紹介していきます。

再掲しますが、上記の図のステップに合わせて一つずつご紹介していきます。

パターンⅠ

例)シャッフルランチの場合のプロセス①きっかけ → 制度を利用する ②知る → お互いのことを話し知る ③理解する → 業務や背景、パーソナルなことを理解する ④共感する → 共通項を見つけたり、つながりがうまれる ⑤行動する → 業務やプライベートで協同/協働する

パターンⅡ

例)トップメッセージの場合のプロセス(社長からコラムやメッセージなどを伝える制度)①きっかけ → 制度を利用する ②知る → 読む ③理解する → 内容を正しく受け取る ④共感する → 役割や責任範囲で置き換えて考える ⑤行動する → 具体的な行動を実施する

パターンⅢ

例)サンクスメッセージの場合のプロセス①きっかけ → 制度を利用する ②知る → 称賛された行動が知らされる ③理解する → なぜ、称賛に価するのかを受け取る ④共感する → 真似したり参考したりしようと考える ⑤行動する → 具体的な行動を実施する

パターンⅣ

例)日報の場合のプロセス①きっかけ → 習慣的に制度を利用する(日次、週次など) ②知る → 変化や状態を知らされる ③理解する → なぜそうなったのかのフィードバックがある ④共感する → 課題点を認識する ⑤行動する → 具体的な行動を実施する

登場人物を入れることで分かる、社内制度の4つの運用パターン

ここで、4つのパターンに、それぞれ登場人物を追加してみます。パターンⅠ

誰が登場しているか? ※例)シャッフルランチの場合のプロセス①きっかけ → 【利用者が】制度を利用する ②知る → 【利用者が】お互いのことを話し知る ③理解する → 【利用者が】業務や背景、パーソナルなことを理解する ④共感する → 【利用者が】共通項を見つけたり、つながりがうまれる ⑤行動する → 【利用者が】業務やプライベートで協同/協働する

パターンⅡ

誰が登場しているか? ※例)トップメッセージの場合のプロセス①きっかけ → 【社長が】 制度を利用する ②知る → 【従業員が】既読する ③理解する → 【従業員が】内容を正しく受け取る ④共感する → 【従業員が】役割や責任範囲で置き換えて考える ⑤行動する → 【従業員が】具体的な行動を実施する

パターンⅢ

誰が登場しているか? ※例)サンクスメッセージの場合のプロセス①きっかけ → 【利用者が称賛したい人に】制度を利用する ②知る → 【従業員に】称賛された行動が知らされる ③理解する → 【従業員が】なぜ称賛に価するのかを受け取る ④共感する → 【従業員が】真似したり参考したりしようと考える ⑤行動する → 【従業員が】具体的な行動を実施する

パターンⅣ

誰が登場しているか? ※例)日報の場合のプロセス①きっかけ → 【利用者が】習慣的に制度を利用する ②知る → 【上司やチーム内に】変化や状態を知らされる ③理解する → 【上司やチーム内に】なぜそうなったのかのフィードバックがある ④共感する → 【利用者が】課題点を認識する ⑤行動する → 【利用者が】具体的な行動を実施する

パターン別の特長

もうお気付きでしょうか……。見えてきたパターン別の特徴をご説明します。■パターンⅠは・・・1次利用パターン

※例)シャッフルランチの場合・機会創出タイプ ・制度実施自体に意味合いがあり、実施されることが目的で行われる

■パターンⅡは・・・2次利用パターン

※例)トップメッセージの場合・発信タイプ ・伝えることだけでなく、伝わるところまでが目的で行われる

■パターンⅢは・・・3次利用パターン

※例)サンクスメッセージの場合・可視化タイプ ・可視化されて称賛や行動がわかること目的であり、さらに連鎖することが理想

■パターンⅣは・・・4次利用パターン

※例)日報の場合・PDCAタイプ ・可視化されて変化や状態がわかり、それらを元に改善することが目的分かりやすくまとめると、このような形になります。

それぞれのパターンにおいて、登場する人物がこんなに異なるのです。(目的を果たすことをゴールとした時の登場人物)

それぞれのパターンにおいて、登場する人物がこんなに異なるのです。(目的を果たすことをゴールとした時の登場人物)

その社内制度、本当に目的に合わせて運用されていますか?

【関連資料】なぜ、社内制度は使われないのか?活用されるためにとるべき7つのステップ 社内制度の日々の運用、どれも同じような運用方法や管理、そして効果測定をしていないでしょうか?・制度はたくさんあるのに利用されていない ・制度の利用はあるものの、事務的で無機質な情報しか流れていない ・マンネリ化しているこのような場合は、最初に図解したエンゲージメント向上ステップのプロセスをうまく捉えられていないと考えられます。 すべてⅠのパターンで制度を運用してしまい、社内制度というよりただ「報告」されているだけになっているものもあるのではないでしょうか。 ただ情報が流れていくだけになり非常にもったいないですね。逆に、Ⅳのパターンの社内制度をTUNAG(ツナグ)上で見てみたら……きっと日報でも面白さを感じるはずです。 このように、運用パターンが違えば、見るべきポイント(指標や運用状況)が全く異なります。 このパターンを意識して、運用プロセスをもう一度洗い直してみると、見るべきポイントがずれていたことに気づくケースも多いと思います。 一度、この視点をもとに取り組まれている社内制度を見直してみてはいかがでしょうか。

▼『TUNAG(ツナグ)』について 『TUNAG(ツナグ)』では、会社として伝えたい理念やメッセージを、「社内制度」という型として表現し、伝えていくことができます。

会社様ごとにカスタマイズでき、課題に合ったアクションを継続的に実行できるところに強みがあります。

「施策が長続きしない」「定着しない」というお悩みがございましたら、「現在のお取り組み」のご相談を無料で行っておりますので、お問い合わせください。

.webp)