定着する社内制度は「ネーミング」が重要。おさえておきたい3つのポイント

こんにちは、TUNAG(ツナグ)編集部です。

TUNAGの導入企業様とあらゆる社内施策の取り組みをするうえで、最初に社内制度の概要を固めていきますが、ここで外せないのが「社内制度のネーミング」です。

社内制度が現場に浸透し、運用されるには、その制度の内容が重要なのはもちろんですが、社内制度のネーミングも演出のうえで重要です。

実際に、ユニークな社内制度名を設定している例を耳にした方もいらっしゃるかもしれません。今回は、社内制度のネーミングの付け方やコツについて改めてまとめてみました。自社で制度名を考える時の参考になればと思います。

まずは社内制度の全体像を考えよう

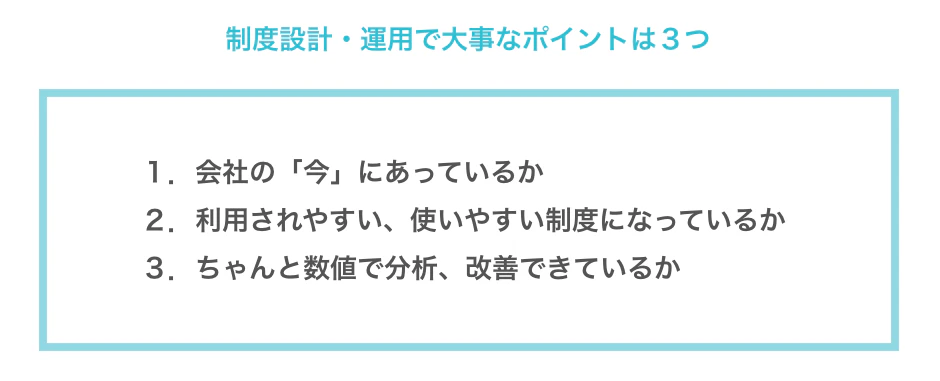

そもそも、社内制度を考えるにあたり、大事なポイントは3つあります。実際の制度内容の設計については今回は触れませんが、基本的にはこのポイントに基づいてご提案しています。

まずは制度全体の設計や運用をしっかりと固めたうえで、ネーミングは一番最後に考える方が良いでしょう。

今回の「ネーミング」に関して言うと、主に1や2に当てはまるように意識することが重要です。

例えば、自己研鑽のための書籍の購入費を補助するような福利厚生制度があった場合、「書籍購入費補助制度」というように堅苦しい制度名のままにしているとなかなか利用しづらいでしょうし、定着もしづらいでしょう。

「若手社員にもっと本を読んでもらうために利用を促進していきたい!」というような場合は、ネーミングをがらっと変えてみることもおすすめです。

社内制度名を考える時のポイント

社内制度は一瞬で終わるものではなく、継続的な運用が必要です。さらに、経営陣や管理職だけが活用するのではなく、基本的には全社員を巻き込むものですので、定着することが大事です。

どんなに良い制度名でも、口にしづらかったり覚えにくかったりすると、結局「あの休暇制度のやつ」というように定着するのに時間がかかります。

制度名自体に会社の想いや制度の目的や主旨を入れ込むことも大切ですが、今回はもう少しネーミングそのもののコツについて3つご紹介します。

「口に出しやすい」制度名であること(音感)

音感が良い制度名は口に出しやすくなります。世の中で流行しているものは「発音しやすい」ものであることが多いです。

特に「キンプリ」「スマブラ」など、カタカナ4文字になっているものが多く、4文字くらいを意識して考えると良いでしょう。

また、「誰が」口に出すのかもイメージすることが重要です。例えば、1対1でランチに行ける制度を「タイマンランチ」「サシメシ」とつけた場合、女性の中には口に出しにくいと感じる人がいるかもしれません。

「覚えやすい」制度名であること(意味)

音感として口に出しやすくても、覚えにくいものではなかなか定着しません。ネーミングに込められている「意味」をイメージできると覚えやすくなります。

弊社の制度名の例ですが、「ツキイチ会」というものがあります。これは「月に1度社員が集まって交流する会」という意味で、内容をそのまま表現しています。

「目に止まりやすい」制度名であること(視覚)

制度名の案内はメールや社内イントラ、掲示物などで表示されます。音として良いだけでなく、文字で見たときに「目に止まる」かどうかもポイントです。

漢字ばかりが並んでいると読みづらく、制度名として認識しにくくなります。

ネーミングを考えるステップ

では実際にネーミングを考えるにあたり、どのようなステップで進めると良いかをご紹介します。

これは社内制度に限らず、あらゆるネーミングに活用できる手順です。

キーワードを出す

考えたいネーミングに関連するワードを出します。

ここでは弊社の制度「役員食堂」を例に説明します。

役員食堂とは…役員と1対1で気軽にランチやモーニングなどをできる制度です。

キーワード例:役員、ご飯、ランチ、交流 など

出したキーワードを変換して広げる

いくつかのキーワードを、英語にしたりカタカナにしたりして広げます。

例)

役員 → YAKUIN、オフィサー、トップ、親分、巨匠

ご飯 → もぐもぐ会、食堂、メシ、LUNCH、〜会 など

出したワードを組み合わせたり変換したりする

組み合わせ方はいくつもあります。

- 組み合わせる

- 組み合わせてカットする(ユニクロ=ユニーク+クロッシング)

- ワードの一部を変化させる(グローバル+ビジネス=グロービス)

- 頭文字をとる(Pan Shikishima Company→PASCO)

- 並び替える(石橋→ブリッジストン)

- 繰り返す(anan、CanCam)

例)やくいんご飯、大御所ご飯、やくご会、YAKUINGOHAN、役員ランチ、役員飲み など

一度寝かせる

ピンとこない場合は一旦寝かせましょう。

他社の制度名や、語感の良いサービス名を調べるのもおすすめです。

ネーミングの神様が降りてくるのを待つ

最後は、時間をおいて改めて見直してみましょう。

AIツールを活用して、インスピレーションを受けるのも効果的です。

実はネーミングのヒントは日常生活に溢れているため、気になった言葉を書き留めておくのもおすすめです。

実際にネーミングをつけてみる

社内制度の設計ポイントや名前の付け方・ステップなどを抑えたうえで、とある企業を想定したケース問題としてネーミングを付けてみます。

実際に定着するかどうかは、情報発信や制度運用の方法次第ではありますが、ネーミングのつけ方の参考になれば幸いです。

また、従業員同士でコミュニケーションを取る際に、「あの会議室にネーミングをつけるのであれば」「あの社内制度をキャッチーにするなら」というトークテーマを扱ってみるのも面白いかもしません。

ケース:目安箱のネーミングをつけてよう

目安箱制度を運用している企業A社を仮で設定し、ネーミングを考えます。

【A社の条件】

- 業種: 飲食チェーン

- 規模: 従業員数 約1,200名

- 組織体質・理念: 「挑戦を歓迎する」「ボトムアップで改善を進める」文化を重視

- 組織の課題: 現場スタッフの声が本部に届きにくく、改善提案が上がりにくい。

- なぜネーミングを考えているか:

既存の「目安箱」がクレーム窓口のような印象になっており、前向きな意見が出づらい。制度の目的を再定義し、現場から意見が自然に集まる文化をつくりたい。

【ネーミングの方向性を整理】

- 問題提起よりも提案・共有を想起させる言葉にする

- 上申よりも、つながるりや広がりといった前向きなイメージを持たせる

- 現場スタッフも気軽に使えるよう、柔らかく親しみやすい響きにする

方向性 | ネーミング例 | 意図・ニュアンス |

|---|---|---|

前向きな提案を促す | Idea Link(アイデアリンク) | 意見を届けるよりも、アイデアをつなげるというポジティブな発想。現場と本部の距離を縮める象徴に。 |

ボトムアップ文化を表す | Change Box(チェンジボックス) | 変化を起こす声を集める箱という意味で、小さな声が会社を変えるという理念を体現する。 |

親しみやすく柔らかい印象に | みんなの声ポスト | 現場・本部を問わず、誰でも意見を出せる温かいイメージ。アルバイトにも親近感がある。 |

改善を遊び心で捉える | カイゼンラボ | 改善(Kaizen)+実験室(Lab)。楽しみながら現場を良くする文化を演出する。 |

チーム感を強調 | Voice Together(ボイス・トゥギャザー) | 一人の声ではなく、チーム全体で改善に取り組む姿勢を表す。 |

ケース:社内表彰イベントの表彰カテゴリにネーミングをつけてよう

社内表彰イベントを運営している企業B社を仮で設定し、ネーミングを考えます。

【B社の条件】

- 業種: 製造・物流系企業

- 規模: 従業員数 約2,000名

- 組織体質・理念: 「現場力を企業力に」「チームで挑戦する」「努力を正しく評価する」

- 課題: 表彰制度が業績中心で、現場スタッフやサポート職が評価されにくい。

- 目的: 成果だけでなく、挑戦・支援・感謝といった行動を称える仕組みにアップデートしたい。

【ネーミングの方向性】

- 英語と日本語を組み合わせて、軽やかさと意味のわかりやすさを両立

- 努力・挑戦・チーム・感謝というB社のカルチャーキーワードを反映

- 各カテゴリ名が、現場で自然に使われることを意識(例:「◯◯賞、おめでとう!」と口に出せる)

カテゴリ | ネーミング | 意図・ニュアンス |

|---|---|---|

挑戦・変革を称える | チャレンジスピリット賞 | 新しいことに挑む姿勢や、前向きな改善提案を評価。失敗を恐れず動いた人を称える。 |

チームワークを称える | チームリンク賞 | 部署・拠点を超えて協力した取り組みを称える。連携や支え合いを象徴する賞。 |

努力・継続を称える | ステップアップ賞 | 地道な努力を積み重ね、着実に成長を続ける人を評価。ベテランにも新人にも開かれた賞。 |

感謝・支援を称える | スマイル&サポート賞 | 仲間やお客様を笑顔にしたり、周囲を支えた行動を称える。雰囲気づくり・気配りも評価対象。 |

ユニークな社内制度の事例

社内制度を定着させるために、ユニークな名前をつける企業も少なくありません。

ここでは、ユニークな名前の社内施策を実施する企業の事例を取り上げます。

サイボウズ株式会社のウルトラワーク制度

グループウェアのサイボウズ OfficeやGaroonを提供するサイボウズ株式会社では、柔軟な働き方を推進する制度目的で、「ウルトラワーク」という勤務制度を設けています。

この制度は、時間や場所に縛られずに働くことを目的としていますが、あえてリモートワークやフレックス勤務と呼ばず、「ウルトラワーク」と名づけた点が特徴です。

より多くの人に、より長く、より成長して働いてもらうというポジティブな意味が込められており、単なる働き方の制度ではなく、サイボウズの掲げる「チームワークあふれる社会を創る」を象徴する言葉として機能しています。社内外にサイボウズらしさを印象づけるブランディング効果を持っているといえるでしょう。

株式会社スタメンのスタカネ

TUNAGを提供する私たち株式会社スタメンにも、複数のユニークな社内制度が存在します。その中でもスタメンの文化を象徴する社内制度として、「スタカネ」を紹介します。

スタカネとは、受注や新機能リリース、採用決定など喜ばしい出来事があった際、会社に設定してある鐘を鳴らす社内制度です。スタカネの時は、メンバーが鐘の周りに集まり、良いチャレンジや目標達成を全員で称賛します。

社名「スタメン」と「鐘(カネ)」を掛け合わせた親しみやすいネーミングであり、社員の好きな社内制度にあげられることが多いです。

スタメンという社名の由来である「Star Members」という言葉には、働くメンバーの一人ひとりがスターのように輝き、ステークホルダーに価値を届けられる会社でありたいという想いを込めています。スタカネは、鐘を鳴らす社員の頑張りにスポットライトがあたり輝く、まさにスタメンを象徴する社内制度といえます。

【カルチャー紹介】仲間の成果をみんなで称賛する「スタカネ」とは?

ユニークな名前で従業員に社内制度を浸透させよう

本記事では、社内制度のネーミングの付け方やコツについてまとめました。

社内制度のネーミングをつける際は、定着しやすいように「音感・意味・視覚」の3つを意識することがポイントです。

会社の理念や文化を反映させたり、ポジティブな言葉を入れることで制度への期待感を高めることができます。

今回の記事が社内制度のネーミングをつける際の参考となれば幸いです。

社内制度を浸透させるのであれば、社内アプリ「TUNAG」もおすすめ

社内制度を浸透させるためには、ユニークなネーミングをつけることも重要ですが、その制度の目的を達成できるまで、継続的に運用することが求められます。一方で、社内制度の設計から従業員への共有、効果検証までをゼロから作るのは、相当な人的コストがかかります。

そこでおすすめなのが、TUNAGのような社内アプリです。TUNAGは、社内制度や人事施策を作って終わりにせず、組織全体に浸透させることで、制度本来の目的を実現する社内アプリです。

表彰制度・目安箱・福利厚生・日報・1on1など、さまざまな取り組みを一つのプラットフォームで運用し、現場の行動変化や組織改善につなげます。

社内制度の設計や運用を通じて、

- 従業員のモチベーションやエンゲージメントを高める

- 経営理念やカルチャーを現場に根づかせる

- 情報共有を活性化し、組織の一体感を生む

といった効果を継続的に生み出すことが可能です。

PCやスマートフォンどちらからでも利用でき、店舗・工場・本社など職種や働き方を問わず、全ての従業員に同じ情報を届けられます。社内制度を通じて、働きがいのある組織を作りたいとお考えであれば、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。