リアルタイムのコミュニケーションをアプリで実現。業務日誌や部署間交流で「社員の喜び」をつくる山梅の事例

樹木生産、造園工事、緑地のメンテナンスなどの総合造園業を営む、株式会社山梅様。「緑といっしょに社員がよろこび、お客様がよろこび、地域がよろこび、地球をよろこばす」という理念のもと、「社員の喜び」を重視した組織づくりに注力しています。

同社では、社内コミュニケーションのタイムラグや、重要情報がストックできないことを課題に感じてTUNAGを導入。業務日誌から部署を超えた交流まで幅広い取り組みを実施しています。取り組みの具体的な内容や、社内でTUNAGが受け入れられるための工夫について、専務取締役の大沢様、総務部長の山形様にお話を伺いました。(以下、敬称略)

※記載の内容はインタビュー時点の情報です。

社内コミュニケーションにタイムラグ、重要情報がストックできない

業務日報をリアルタイムに閲覧・コメントできなかった

〜TUNAG導入前、どのような課題を感じていましたか?〜

大沢:業務日報を運用する中で、リアルタイムに閲覧やコメントできないのが課題でした。

もともと紙ベースだったのをグループウェアに移行したんですが、社内のネットワークに接続しないと見られなくて。わざわざパソコンを立ち上げて、グループウェアを開いて、業務日誌にアクセスする…というのが、やっぱり手間だったんですよね。

山形:しかも、業務日誌にコメントが付いても通知が来ない仕様だったので、部下は次に業務日報を書くタイミングで上司からのコメントを確認していました。そのタイムラグがもったいないので、なんとかレスポンスを良くできないかと考えていたんです。

チャットツールはあるものの、重要な情報を見落としやすかった

〜その他に課題に感じていたことはありますか?〜

山形:業務日報に書いたことを結局チャットで送り直すとか、重要なことはチャットでやり取りしていたので情報が流れて残りづらかったですね。

あと、会社が対応すべき問題や部下からの疑問がチャットに投稿されたのに解決しないまま見落とされたり、そもそもチャットだとそういう情報がなかなか投稿されなかったりして。解決する方法はないかと思っていました。

リアルタイムな情報共有と、「社員の喜び」実現のためにTUNAG導入

スマホでリアルタイムにやり取りでき、情報の蓄積も両立できる

〜そのような課題がある中で、TUNAGを導入した決め手は何でしたか?〜

山形:TUNAGはチャットの機能も備えつつ、情報のカテゴリ分けや蓄積ができる機能もあるので、問題や疑問を解決するまでのやり取りを追いやすいと感じました。

また、業務日誌などパソコンから見ていたものも、TUNAGならスマホで見られてコメントもすぐできるし、リアルタイムでやり取りできると分かりました。その辺りができるなら、課題に感じていた部分もクリアできるんじゃないかと思ったんです。

エンゲージメント向上は、まさに「社員の喜び」の実現

〜機能以外の面で、TUNAGを導入するに至った理由はありますか?〜

山形:当時のチャットツールは純粋にコミュニケーションを取るためのものだったんですが、TUNAGはエンゲージメントを高めるツールですよね。

エンゲージメントについて調べてみたら、コミュニケーションを取るだけじゃなく、会社と社員、社員と社員の間で会社に対する想いを醸成していこうという考えだと知って、興味を持ちました。

大沢:うちの経営理念には、一番最初に「社員の喜び」があります。その考え方と「エンゲージメントを高めていく」という考え方が一致したのは、大きな導入理由ですね。

業務日誌から部署を超えた交流まで、幅広く活用

業務日誌に写真・動画を添付、スタンプでもコミュニケーション

〜以前グループウェアで運用していた業務日誌は、現在どのようにTUNAGで実施しているのでしょうか?〜

山形:業務が順調かどうか、読んでいるだけで感覚的にも分かるんですが、それだけでなく「順調」「大変」と4段階で選ぶ項目も設けています。

あと、TUNAGになって写真や動画が添付できるようになったので、現場の状況やちょっとしたことが写真付きで共有されています。それに対して他の社員が、スタンプで気軽に「いいね」「おめでとう!」と伝えているのもよく見かけますね。

ディスカッションで感じたことをアウトプット。部署を超えた交流も

〜「Emotion Time」という自社独自の取り組みでもTUNAGを活用しているとお聞きしました。〜

大沢:Emotion Timeは、仕事以外でテーマを決めて、私と幹部社員たちでいろいろとディスカッションする取り組みです。いろいろなエモーションを感じたり、仕事以外の頭も使おうというものですね。

これだけでもエンゲージメントは高まるんですけど、さらに効果を高めるために、実施した日のうちにディスカッションの中で自分が感じたことをTUNAGでアウトプットしています。投稿は新入社員も含めて誰でも見られて、幹部社員のいろんな一面が見える取り組みになっていますね。

〜その他に注力している取り組みはありますか?〜

山形:プロジェクト制度という、部署の垣根を超えて活動する部活動のような制度があります。参加者以外も楽しみにできるようにと、TUNAGで全社員に活動の様子を知らせています。

最近特に盛り上がっているのはアグリカルチャープロジェクトで、「今年のテーマはカラフル野菜にしますよ」「種まきしました」「芽が出てきました」というのが、全部共有されています。

大沢:「朝採れで今日こういうのが採れたよ!」「みんな持ってってね」と大根が並んでいる写真があったりしますね。参加していない社員も、関心を持って見ています。

エンゲージメント診断を「経営の答え合わせ」に活用

〜TUNAGが提供するエンゲージメント診断サービス「TERAS(※1)」をご利用中かと思いますが、診断結果はどのように組織運営に生かしていますか?〜

大沢:普段から面談やヒアリングで社員の様子は見ているので、その確認のような形でTERASを使っています。

もちろん数値が上がったり下がったりはあるんですが、面談やヒアリングで感じたことと合致しますね。逆に言えば、もしTERASの数字が経営陣の感覚からずれたとしたら、「自分たち経営陣の考え方、見方が違うのかもしれない」という指標になりますよね。その確認の意味で、TERASをうまく利用させてもらっています。

〜数値に関して、今後カスタムダッシュボード(※2)もご活用予定ですが、どのように使っていきたいと考えていますか?〜

山形:目標数値の管理ができると良いですね。業務日誌に目標や進捗を記入しているので、それと連動してグラフで進捗が分かるなど、社員の皆さんの頑張りが視覚的に分かるようになると良さそうです。

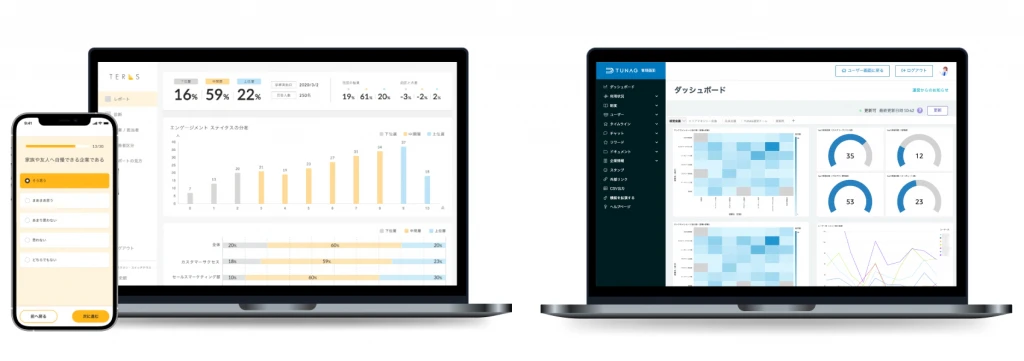

※1:(画像左)山梅様では、組織状態を可視化して打ち手を設計する「TERAS」を活用しています。

※2:(画像右)山梅様では、TUNAG利用データを企業様ごとにカスタマイズして集計・グラフ化できる「カスタムダッシュボード」を活用しています。

リアルタイムのコミュニケーションを実現

意思疎通のタイムラグがなくなり、業務日誌の振り返りの質も向上

〜課題だったリアルタイムのコミュニケーションは、TUNAGの導入によって改善しましたか?〜

山形:コメントがあればスマホにすぐ通知が来ますし、パソコンを開かなくてもスマホでコメントを見られるので、リアルタイムで意思疎通ができるようになりました。業務日誌の記入自体も、スマホでできるようになったので時間短縮になっています。

〜タイムラグがなくなり、生産性向上につながったんですね!〜

大沢:業務日誌という取り組み自体もグレードアップしましたね。「業務だから書く」「言われたから書く」じゃなくて、一日の業務を振り返るクオリティが上がったんです。

スマホで業務日誌を見られるようになったことで、例えば、現場の誰かが「こういうことをやったよ」と業務日誌に書くと、他の社員とか役員もみんな関心を持って「すごいね」「それ良いね!」とコメントするじゃないですか。

やっぱり、自分のやっていることに対して関心を持ってもらえる喜びが増えて、業務日誌を書くこと自体への喜びも高まったんだと思います。社員自身が頑張って会社を押し上げていく会社になってきたと思いますね。

社員の人となりが見えるようになり、エンゲージメントが高まった

〜「社員の喜び」やエンゲージメントという観点で、感じている効果はありますか?〜

大沢:Emotion Timeは20代とかの若い社員が興味を持って見てくれているんですが、「あの部長って普段ああいう感じだけど、こういう部分もあるんだ」とか、すごく人間味を感じてくれていますね。

また、社員がTUNAGのスタンプを作ってくれたんですが、「あの人が作ってくれたんだ!」と社員みんながどんどん使い出したんです。山梅にしかないスタンプでTUNAGに入りやすい雰囲気ができ、社員同士が関心を持ちやすくなって、自然とエンゲージメントが高まっているんだと思います。

〜経営陣と社員の間でも、エンゲージメントは高まっていますか?〜

大沢:社長は本当に細かいところまで業務日誌を読んでいて、「〇〇さん、あんなこと書いたけど大丈夫?」とか言われて、そんなことあったっけ?と、もう一回読み返すと確かに書いてあったりするんです(笑)

今の社長が就任したとき、社長の願いは山梅をトップダウン型ではなくボトムアップ型の会社にすることでした。社員みんなが何をどう頑張っているのか、業務日誌を通して見られるようになったのは、社長にとっても嬉しいだろうなと感じますね。

本社と現場で壁ができやすい建設業界の企業におすすめ

〜効果実感を踏まえて、TUNAGがおすすめの企業があれば教えてください。〜

大沢:やっぱり本社の社員と現場の社員ってどうしても壁ができやすいですけど、離れて仕事をしている中でもリアルタイムに状況が分かれば、お互いのことを知れますよね。

「現場の人はあんな遠くでこんな仕事をやっていたんだ」「請求書とか出来高処理をやってる事務の人って、こんなことをやっていたんだな」と分かる。だから今度リアルで会った時に「お疲れ様」という会話ができる。

なので、建設などの事業をやっている企業はTUNAGを使うと良いんじゃないかと思います。

社内で親近感を持って使ってもらうための工夫

アイコン画像やネーミング、オリジナルキャラへのこだわり

〜社内へのTUNAG導入がスムーズに進むように工夫したことはありますか?〜

山形:以前のチャットツールやグループウェアでは仕事のやり取りばかりだったので、TUNAGは「仕事だけのツールじゃなく、もう少しカジュアルなツール」だと伝えたいと思っていました。

なので、チャットルームのアイコンやカテゴリ画像にはちょっとかわいらしいイラストを使っています。ネーミングも印象が柔らかくなるよう工夫していて、「業務日誌」も実は「今日の気づき」「今日の成果」という名前にしています。

〜良いですね! 毎日使うツールだからこそ、親近感を持ってもらいたいですよね。〜

山形:RPAの一環で、TUNAGを外部ツールと連携させて自動で定時連絡が投稿されるようにしているんですが、そこでも「うめた」というオリジナルキャラクターが投稿したように見える設定にしています。

やっぱり、機械に言われるよりもキャラクターから通達する方が良いかなと。対応を忘れていた社員も、うめたが投稿しているように見えるからか、「すいません!」「気をつけます」みたいにコメントしていますね。

TUNAG利用企業との交流会にも参加

〜エンゲージメントアカデミー(※3)にも参加されていますが、自社のTUNAG運用にどのように活かしていますか?〜

山形:以前東京で開催された交流会で、他社さんが申請・承認の仕組みを運用していると聞いてすごく参考になりました。現在うちの会社ではお知らせや業務報告だけの投稿が多いんですけど、申請や承認にも取り組んでいけると良いなと。

あとはマニュアルもTUNAGに載せていると聞きました。マニュアルとか会社のルールって、口頭やチャットで伝えたり、配信はしてきたんですけど、それが一箇所にまとまっていないんですよね。マニュアル一覧とか、勉強や教育のコンテンツをアップしておくのもやってみたいと思いました。

※3:山梅様は、TUNAG導入企業の繋がり・学びの場「エンゲージメントアカデミー」に参加されています。

山梅らしさを高め、チャレンジし続ける

「社員が喜ぶ」ツールとしてTUNAGを使い、山梅らしさを高めたい

〜今後、TUNAGをどのように活用していきたいと考えていますか?〜

大沢:うちの会社はもともと、「子どもが生まれました」「今日は〇〇さんの誕生日ですよ」とか、他の社員の幸せをみんなでお祝いする社風です。ただ、もっともっと「社員が喜ぶ」を実現していくことで、お客様や地域の方をさらに喜ばせることができると思っています。

TUNAGは山梅にとって「社員が喜ぶ」を体現するツールです。社員一人ひとりを尊重するという山梅らしさを、TUNAGを使いながらもっともっと高められると面白いかなと思います。

複雑化する社内を都度シンプルにしながら、チャレンジを繰り返していきたい

〜最後に、山梅様の今後の展望を教えてください。〜

大沢:社員みんなが各自で責任を持って仕事をやっていくと、売上が上がり、人が増え、どうしても社内が複雑になっていくんですよね。そこをいかにシンプルに、会社として身を軽くしながら新しいものにチャレンジできるかを考えています。

TUNAGを活用しながら、アプリ一つでもっともっと多様なことに取り組んでいきたいですね。あとは、もっと会社全体を可視化して、社員みんながやっていることを透明化していければと思っています。

〜大沢様、山形様、お話しいただきありがとうございました!〜

TUNAGがすぐわかる資料

3点セット

TUNAGのサービス資料や導入事例集を

まとめてダウンロードできます

資料をダウンロードする(無料)