社内報とは?主な目的やメリット、おすすめの運用方法を紹介!

社内報は、経営理念や会社の考え、社内の出来事などを社内向けに発信し、コミュニケーションの機会を作る手段のひとつです。最近では、Web上で発行する企業も増加してきています。

この記事では、社内報を発行する目的やメリット、おすすめの運用方法を詳しく解説します。社内報で何を発信したら良いか分からないという方へ向けて、社内報に使えるネタも紹介していますのでぜひ参考にしてみてください。

社内報とは?

社内報とは、経営理念や会社の考え、社内の出来事などを社内向けに発信し、コミュニケーションの機会を作る手段のひとつです。

社内報は新聞や雑誌のような紙媒体の冊子で全社員に配布されることが多いですが、最近では社内報アプリや、動画でのメッセージなど、Webでの社内報を発行する企業も増えてきています。

社内報を運用することによって、従業員に様々な「知るきっかけ」を提供することができます。社内の出来事や経営の方向性、事業の動きなどを従業員が「知る」ことによって、一人ひとりの行動にも変化が現れることが期待できます。

社内報の目的

社内報はそれぞれの会社が独自に発行するものであるからこそ、その目的は会社ごとに異なります。ここでは、社内報を発行する以下の主な3つの目的について詳しく解説します。

経営理念やビジョンを共有する

社内報は、経営理念やビジョンを全社員に定期的に伝える有効なツールです。例えば、会社の将来像、中長期的な目標、重要な価値観を具体的な記事やメッセージで伝えることができます。

これにより、社員一人ひとりが会社の目指す方向性を理解し、自身の業務や振る舞いをその理念に沿って調整することが可能になります。

社内報を通じて経営理念が浸透することで、社員の意思決定が一貫性を持ち、組織全体としての統一感が生まれます。さらに、特別なイニシアティブや成功事例を取り上げることで、ビジョンを具体的な行動に結び付ける示唆も提供できます。

社内の情報や出来事を共有する

社内報は、新商品の発表、重要なプロジェクトの進行状況、社内イベントの報告など、様々な情報を効果的に社員に伝えるための伝達手段としても機能します。これにより、異なる部門や地理的に離れたオフィスの社員間で情報が共有され、組織全体の連携を強化します。

例えば、社内報において各部門からの月間ハイライトを掲載することで、他部門の成果や取り組みを理解する機会を提供します。また、社内コンテストや社員旅行などの社内イベントの様子を豊富な写真とともに紹介することで、社員の一体感を育みます。

社内報を社外にも公開することにより、企業の透明性が高まり、外部のステークホルダーに対しても良い印象を与えることも可能です。これは、特に採用活動において企業の魅力をアピールする手段としても利用されます。

従業員のモチベーション向上

社内報における従業員の表彰や特集は、他の社員にとってのモチベーションの源となります。社員一人ひとりの業務での成果や特別な貢献を全社に向けて発信することで、表彰された社員は認知される喜びを感じ、他の社員も刺激を受けます。

具体的には、優れた業績を上げたチームや個人を特集する「社員スポットライト」コーナーを設けることが効果的です。これにより、日々の業務において優れた努力をしている社員が認められ、他の社員も同様の成功を目指すための動機づけになります。

また、社内報を通じてのコミュニケーションが活性化することで、オープンで支援的な職場文化が育ち、全体としての職場の満足度が向上します。社内報が社員間のつながりを深め、協力し合う文化を築く一助となるでしょう。

社内報の運用は紙とWebどちらが良い?

紙媒体のメリット・デメリット

媒体は古くから親しみのある形式です。その利点として、オフィス集約型の職場環境では「紙の資料」として手に取る機会が多く、閲覧率が非常に高いことが挙げられます。しかし、リモートワークが急速に普及している現在、その利点は徐々に薄れています。とはいえ、紙媒体にはデザインの自由度や独自性を表現しやすい特性、印刷による視覚的な効果が依然として存在しています。また、比較的長い記事を読ませるのには、紙媒体が優れているという点もあります。

一方で、印刷や配送にかかる時間やコストが情報の即時性を低下させることや、読後の感想やアンケートを取りづらい「一方向のツール」としての特性は、デメリットと捉えられることもあります。

電子媒体のメリット・デメリット

Webやアプリ、PDF、動画などを活用した電子媒体の社内報は、何と言っても、条件が整えばどこでも手軽に閲覧できるメリットががあります。特に、即時性に優れており、最新の情報を瞬時に共有できることは大きなメリットです。さらに、強力な検索機能や柔軟な編集能力を備えているため、情報の更新や整理も容易です。また、社員の感想を簡単に共有できるほか、テキストでの発信や動画、他のシステムへのリンクを介して関連情報にアクセスしやすくなる点も特徴です。

一方で、デメリットとしては、PCやタブレット、イントラネットなど、電子コミュニケーションの基盤に投資する必要があり、その程度によって閲覧のしやすさが影響を受けることがあります。加えて、読者が自発的にアクセスするため、紙媒体に比べて閲覧率が低くなる傾向が見られます。さらに、電子媒体ならではのリスクとして、誤送信や大規模な情報漏洩、目的外の複製といったセキュリティ上の懸念が存在します。これらのリスクを軽減するための対策が求められます。

結論として、紙媒体と電子媒体にはそれぞれの特性と利点があります。社内報の発行にあたっては、自社の目的や期待する効果、設備の制約を十分に考慮し、最も適した形式を選ぶことが重要です。これにより、社員とのコミュニケーションを強化し、組織全体のエンゲージメントを向上させることが可能になります。

社内報の運用事例3選(組織改善)

ディップ株式会社の事例(求人広告事業・人材紹介事業など)

大企業病を防ぐために、2,000人規模の会社でスピード感をもって運用される社内報

『バイトル』や『はたらこねっと』をはじめとした、アルバイト・派遣・正社員のお仕事情報、看護師の人材紹介サイトを運営しているディップ株式会社様。人事本部 人材開発室のシニアマネジャーである上野様は、約10年で社員が5倍に増え、拠点も全国に広がり、急成長する中で、徐々にディップらしい組織風土を継承することの難しさを感じていました。

現在は、TUNAGを約2,000人全員に導入し、タテ・ヨコ・ナナメのコミュニケーションを活性化する施策を実施されていますが、週間で8割ほどのログイン率を継続的に維持し、全国各地で働く従業員同士をつなぐため、推進チームのみなさまで熱意を持って推進しています。

▼詳しくは以下のリンクからご覧ください。

「全員に栄養が届けば、もっといい会社にできる」 事実だけでなく“想い”を込めた発信にこだわるディップの社内施策

カンロ株式会社の事例(金のミルクやピュレグミなどの菓子・食品製造事業)

パーパス浸透を目的とした社内報

「金のミルク」や「ピュレグミ」などの人気商品を手がけるカンロ株式会社様。同社では、かつて紙とWebの2種類の社内報を運用していましたが、「工場従業員がアクセスしづらい」「各地にある生産工場や営業支店、研究所間のコミュニケーションが取りにくい」といった課題がありました。

この状況を改善するために、カンロ株式会社様はTUNAGでのWeb社内報運用を開始しました。これにより、工場の従業員もスマホから手軽に社内報を閲覧できるようになり、社内報以外の多様なコミュニケーション施策も実施可能になりました。

「カンロパーパスプロジェクト」(社員のパーパスへの想いを募集する企画)や、社長が自身について発信する「哲也の部屋」、社員同士が意見交換する「サステナビリティ座談会」など、多彩なコンテンツを配信し、パーパスの浸透とコミュニケーション活性化に貢献しています。

TUNAG導入後は作成の時間が大幅に削減されたのはもちろん、投稿の既読数や各コンテンツの読了数といった指標を可視化できるため「読まれる社内報」に向けた改善がしやすくなりました。

▼詳しくは以下のリンクからご覧ください。

カンロ、社内報アプリとワークショップでパーパス浸透。本社と各拠点の情報格差を解消

株式会社WDI JAPANの事例(カプリチョーザなどの飲食チェーン店事業)

会社全体の動きを見える化した、各店舗の成功事例の社内報

「カプリチョーザ」「ハードロックカフェ」「サラベス」など25以上のレストランブランドを展開し、日本国内および海外で合計160店舗以上を運営する、株式会社WDI JAPAN様。ブランドを超えた社内広報や、コミュニケーション活性化を目的にTUNAGを導入しました。

社内外の広報を担当するマーケティング部シニアマネージャーに、会社の動きを伝えるためのコンテンツや、「本社と店舗」「店舗と店舗」「店舗内」のコミュニケーション活性化の取り組みとしてTUNAGをスタートしました。

▼詳しくは以下のリンクからご覧ください。

「ブランドを超えた社内広報」を実現。カプリチョーザなどを展開するWDI JAPANの社内コミュニケーション事例

読まれる社内報のネタ50選!

社内報は全社向けの情報や部署ごとの情報など、利用する単位は様々ですが、前提としてまず重要なのは、社員に見られることです。

発行自体が目的ではなく、しっかりと社内報を読んでもらった上で本来の目的が達成されます。そのためには、社員が読みたくなる、また飽きさせないためのネタ(コンテンツ)が重要です。

ここでは、社内報の企画に便利なネタ探しの切り口をご紹介します。社内報のコンテンツに迷った際にはぜひご活用ください。

※「社内報のネタ・企画100選!テーマごとに具体例も紹介」の記事では、さらに多い100の社内報ネタを紹介しています。ぜひご一読ください。

1)従業員を紹介するネタ11選

社内報のネタとして「従業員」のコンテンツは欠かせません。色々な切り口で従業員を紹介したり、定期的に連載、コーナー化してみるのがおすすめです。具体的なアイデアについてご紹介いたします。

■目的:他部署、他事業部への興味関心を促進

1.部署、店舗紹介コンテンツ

2.新規事業担当役員インタビュー

3.次世代リーダー×役員対談

■目的:横のつながりの強化

4.同志による座談会(パパママ会、趣味や特技など共通点のある方同士での対談)

5.エールを贈る!サンクスカード

6.事業を成功に導く 〜成功事例の共有〜

■目的:社員のモチベーション向上

7.専門性の高い社員を講師にした教育コンテンツ(社会人マナー、デザイナーなど)

8.MVP受賞者インタビュー

9.活躍社員の1日密着コンテンツ

■目的:仲間の人となりを知る

10.社長、役員の新人時代を振り返るインタビュー

11.内定者紹介インタビュー

2)社内で起きているできごと・イベントをコンテンツにするネタ8選

会社で行ったイベントはできるだけ社内報で公開すると良いでしょう。MVPの授賞式、お花見などのイベントなどはもちろん、一部の従業員や経営陣だけで出席した授賞式やイベントの報告などを掲載するのもおすすめです。常に会社の中で何が起こっているのか、よく情報収集する必要があります。

■目的:仲間の人となりを知る

1.社内部活動レポートや部員募集を掲載する

2.部署ごと、支店ごとなど、社内イベントなどのレポートや実施カレンダーを掲載する

3.新入社員歓迎ランチレポート

4.支店や支社でのランチ風景をおすすめのお店と共に紹介

■目的:会社や事業のことを知る

5.会社として受賞した、認定した際の授賞式などのレポート紹介

6.教育、研修開催レポート紹介

7.会社で予定しているイベントカレンダーを掲載

8.お客様との会議やイベント参加情報を紹介する

3)社内報だからこそできる、カジュアルなネタ12選

少しくだけたコンテンツがほしい場合や、社内報ならではのオリジナルコンテンツも従業員から興味関心を生み出すポイントです。

■目的:仲間の人となりを知る

1.従業員のお弁当特集

2.従業員の趣味特技クイズ

3.○○さんの同期は誰?同期当てクイズ

4.一番歩いている人は誰!? 歩数ランキング

5.私のおすすめ健康対策

6.あげますもらいます!社内フリマコンテンツ

7.従業員の地元自慢コンテンツ

8.今月の誕生日の方

■目的:従業員の教育やキャリア形成につなげる

9.匿名での悩み相談コンテンツ

10.キャリア相談コンテンツ

11.業務改善に役立つTips集

12.知っておきたい社会人マナー

4)社長や経営陣からのメッセージなど、会社を理解するためのネタ9選

コンテンツとして外せないのは経営陣などトップからのメッセージや、業界のニュースなど会社の事業や日々の仕事に直結しやすいコンテンツです。トップの想いやビジョンが強いメッセージと共に伝えられることで、従業員の士気が高まり、モチベーションアップにもつながります。

しっかりと従業員に伝えたい場合は社内報の一番最初に掲載するなど、メッセージの強さに合わせて掲載する位置やコンテンツ量も検討すると良いでしょう。

■目的:経営理念・行動指針の浸透、事業に対する理解促進

1.社長TOPメッセージ

2.役員メッセージ

3.決算報告、中期経営計画、事業計画、経営方針について

4.業界ニュース

5.CSRの報告書、取り組みレポート

6.SDGs実践レポートと未来について

■目的:自社に対する愛着、モチベーション向上

7.お客様からの声、お客様インタビュー

8.社外著名人、専門家インタビュー

9.新商品、新店舗、新サービスリリースニュース

5)コロナ禍に対応する社内報ネタ10選

コロナ禍に伴い、テレワークやWeb会議など、働き方も大きく変化しています。そのうえでより社内報を活用して届けたいコンテンツ例をご紹介します。ただ、「コロナだから」という視点よりも、コロナ禍になり、従業員のみなさんがどんな心情になっているか、どのようなことを考えているかに寄り添ったコンテンツが求められます。

1.離れているからこそ、社長の想いを丁寧に伝えるメッセージ

2.オフィス感染症対策のお知らせ

3.産業医や専門家による感染症対策情報

4.「オンライン飲み会」「オンラインランチ会」やりました!お知らせ&実施レポート

5.テレワークの工夫術、成功例、みんなの「おうち時間」紹介

6.エールを送ろう!仲間を応援するみんなからのメッセージ

7.「自慢のペット」「子ども」の癒やしコンテンツ

8.新入社員の自己紹介、同期会実施(動画で届けるのもおすすめです)

9.テレワークに対応した新しい福利厚生制度の利用レポートや紹介

10.今、こんな業務に取り組んでいます(コロナ禍で変化があった部署や職種をとりあげる)

◾️関連するお役立ち資料

社内報運用の3つのポイント

社内報を効果的に運用するための3つの主要なポイントを以下に詳細に解説します。これらのポイントを押さえることで、社内報が組織内のコミュニケーションを強化し、より大きな効果を発揮することができます。

社内報を運用する媒体を決める

社内報を開始する際に最初に決定するべきは、どの媒体を使用して社内報を運用するかです。 主要な媒体には、伝統的な紙媒体とデジタルのWeb(アプリ)があります。

紙媒体は、特に技術を必要としない環境での社員へのアプローチに適しています。紙媒体の最大の利点は、技術的なバリアがなく、直感的に内容を受け取ることができる点です。 ただし、物理的な配布には限界があり、読む人と読まない人の間で情報の偏りが生じる可能性があります。

一方、Webベースの社内報は、特にリモートワークが普及している今日では、より一層の重要性を持ちます。Web社内報のメリットは、アクセシビリティと更新の容易さにあります。 従業員はどこにいても情報にアクセスでき、管理者はリアルタイムで最新情報を提供することができます。しかし、デジタルリテラシーが低い従業員にとってはアクセスが困難な場合があります。

読んでもらえる社内報にするためのコンテンツを用意する

効果的な社内報は、読者が関心を持ち、行動を促す内容でなければなりません。 どのターゲット層に焦点を当てるかを明確にし、その層が関心を持つであろう内容を提供することが重要です。例えば、若手社員を対象にする場合は、彼らが興味を持つキャリアアップ情報や教育プログラムを取り上げると良いでしょう。

さらに、社内報を通じて従業員に役立つ情報を提供することも大切です。 福利厚生の説明や健康に関する情報、業界の最新動向など、従業員が日常生活や職場で直接役立てることができる知識を盛り込むことで、読む価値を感じてもらえます。

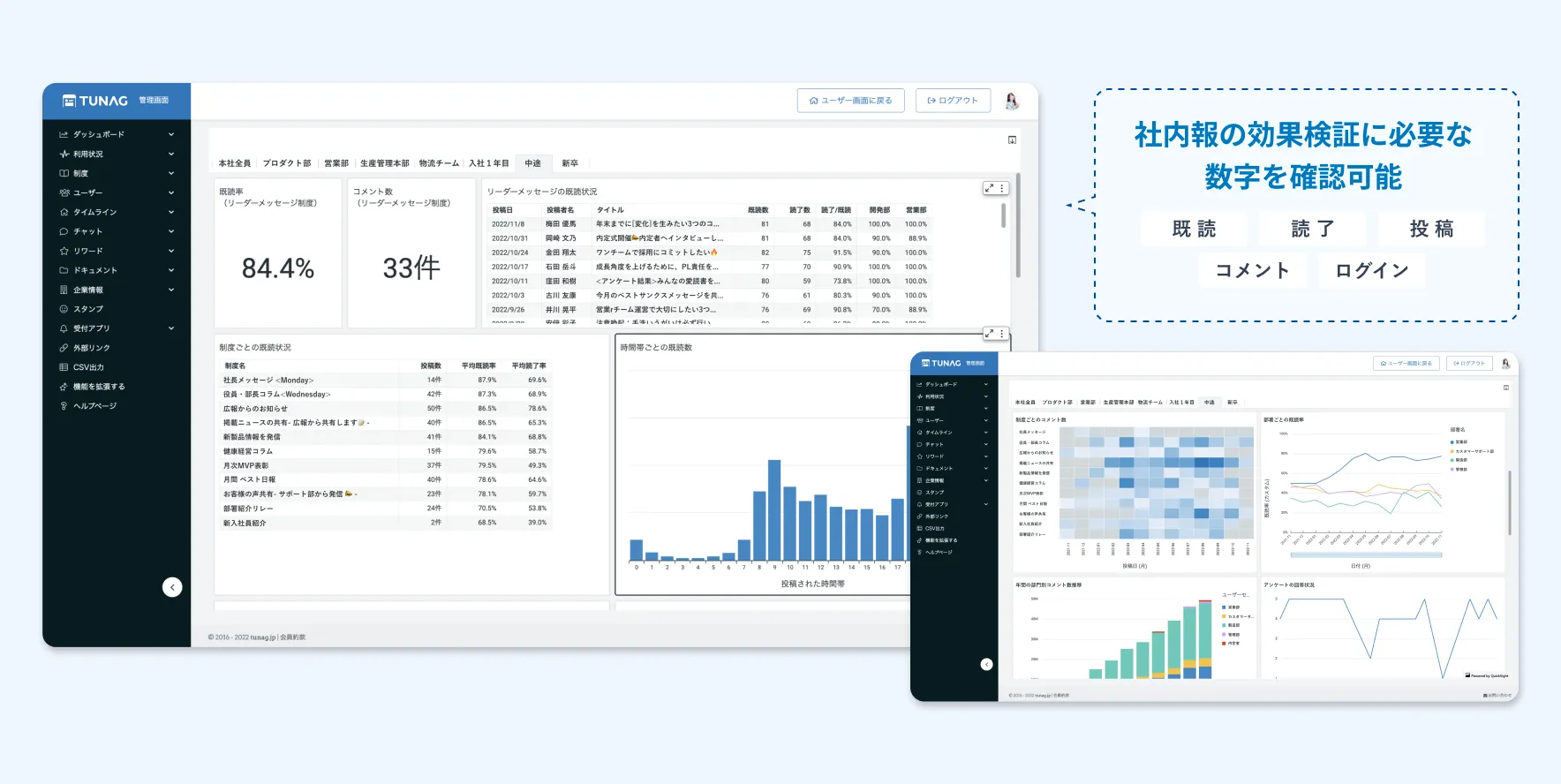

社内報発行後の社内の変化を測定する

社内報の効果を正しく評価し、必要に応じて改善を行うためには、その影響を定量的に測定することが重要です。 これには、読者からのフィードバックを収集したり、特定の記事が社内でどのように議論されているかを追跡するなどの方法があります。Webベースのツールを使用すれば、クリック数や読了時間など、具体的なデータを基に効果測定が可能です。

また、社内報の影響を測定することで、それが組織にどのようなポジティブな変化をもたらしたかを把握し、将来的なコンテンツの方向性を定めるための貴重なインサイトを得ることができます。 より効果的な社内報を目指すためには、これらのデータを活用して、読者が真に関心を持ち、価値を感じるコンテンツの提供を心掛けることが不可欠です。

みんなで作り上げる全員参加型の社内報なら『TUNAG』

一般的な社内報のイメージは「広報が執筆して、従業員が見るもの」という認識が強いと思いますが、本来は従業員全員で作り上げていくものだと考えています。

会社と社員、社員同士のコミュニケーションや情報共有を促進し、エンゲージメントの向上を実現する。それがTUNAGが目指すところであり、そのためのサービス内容や機能、サポート体制がTUNAGには揃っています。

加えて、発信した情報を社員に「伝える」だけでなく「伝わったか」までを可視化できる分析ダッシュボードも備えています。

詳細が気になる方は、下記より「TUNAG」の資料をダウンロードくださいませ。

Web社内報TUNAGの特徴①:日常的に使うツールとして定着し、自然と読まれる社内報に

社内報は従業員に届き、読まれて初めて効果を発揮します。

TUNAGは、Web社内報としての基本的な機能はもちろん、社内チャット機能、社内ポータル機能、ワークフロー機能など、日常的に従業員が利用する機能を多数搭載しています。

そのため社員の日常的なログインを促し、より多くの従業員様に読まれる社内報の運用を実現できます。

Web社内報TUNAGの特徴②:記事を探しやすく、いつでも誰でも閲覧しやすい

投稿された記事はリアルタイムで、タイムラインに流れて従業員様の手元に届くようになっています。

それと同時に、記事はカテゴリー毎にも蓄積され、後から入社した人でもすぐに辿り着き、見ることができる設計になっています。

社内報のバックナンバーや、社内アルバムとしての役割を果たします。

Web社内報TUNAGの特徴③:ダッシュボード機能で組織状態を把握・分析しやすい

どの記事がどれぐらい読まれているか、そもそもログインされているか状況把握をするために、記事毎の閲覧数や読了数、投稿数、ログイン数など、社内報運用における様々な数値を管理者画面に表示しております。

また、部署・個人毎に可視化されるので、適切な改善活動に繋げることができます。

社内報を効果的に運用するために

本記事では、社内報の目的やメリット、運用方法について紹介してきました。

社内報の効果を十分に発揮させるためには、従業員の関心に沿ったコンテンツを作成することと、読まれる社内報コンテンツを分析し、改善するサイクルを回すことの2点が非常に重要です。

TUNAGで社内報を運用すれば、従業員の関心が高い社内報コンテンツや読まれていない社内報コンテンツを分析できます。また、評判の良し悪しが一目でわかるため、スムーズに改善に取り掛かることができます。発信から改善までのフローを意識し、読まれる社内報の発信を目指しましょう。

本記事が貴社の社内報運用を見直すきっかけになれば幸いです。

.webp&w=3840&q=75)