【2025年最新】Web社内報アプリの選び方とおすすめ10選を比較して紹介

Web社内報とは、デジタル化された社内報のことを指します。これは、社内広報の一環として、理念の浸透や社内コミュニケーションの活性化を通じて、組織内の一体感を醸成する目的で使用されるアプリです。

社員数が増加していくにつれて、経営層の考えや会社のビジョンが社内全体に伝わりにくくなることがありますが、そんな時にWeb社内報がおすすめです。

しかし、実際にWeb社内報を導入しようとすると、「どこから始めればよいのか?」と迷うこともあるでしょう。

この記事では、Web社内報の導入方法について具体的に解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

おすすめのWeb社内報 |

|---|

|

Web社内報とは?なぜ必要?

Web社内報は、従業員向けに企業の最新情報や重要なニュースを配信するためのデジタルプラットフォームです。これは、従業員が会社の動向や目標について最新の情報を得ることができるようにするためのツールです。

一般的に、社内報は次のような目的で導入されます。

社内報の目的 |

|---|

|

以前は、新聞や冊子などの紙媒体で社内報を配布するのが一般的でしたが、現在はWeb上で作成・発行し、PCやスマートフォンから閲覧できるようになったものが主流です。企業によっては、紙の社内報を廃止して完全にWeb社内報に移行する場合もあれば、紙とWebの両方を併用する場合もあります。その選択は企業の規模や目的によって異なります。

特に、従業員数が多い企業やリモートワークを導入している企業、または本社と拠点が離れている企業では、経営陣と従業員との間に距離が生じやすいため、Web社内報の導入が進んでいます。Web社内報を通じて、経営理念や行動指針が浸透し、一体感のある組織作りが実現されます。

Web社内報を導入するメリット

Web社内報を導入するとどんなメリットがあるのか、ここでは紹介します。

リアルタイムに情報を届けられる

Web社内報は、情報の迅速な共有を可能にします。例えば、会議の議事録やプロジェクトの進捗状況など、重要な情報をリアルタイムで従業員に伝えることができます。これにより、従業員は常に最新の情報を手にし、迅速な意思決定や行動が可能になります。

カラーの画像や動画など多様なコンテンツ表現が可能

Web社内報では、テキストだけでなく、カラーの画像や動画などの多様なコンテンツを活用することができます。これにより、情報をより鮮明かつ魅力的に伝えることができ、従業員の興味を引きつけることができます。例えば、新商品のプロモーションビデオや社内イベントの写真などを掲載することで、従業員の関心を高めることができます。

閲覧率・読了率などデータ数値が取りやすい

Web社内報では、閲覧率や読了率などのデータ数値を簡単に収集することができます。これにより、従業員がどのコンテンツに関心を持ち、どの程度読み込んでいるかを把握することができます。この情報を活用することで、効果的なコンテンツ戦略の立案や改善が可能になります。

ペーパレスに社内報を発行できる

Web社内報の導入により、紙媒体の社内報と比較して配布に関するコストを削減することができます。印刷や郵送にかかる費用が不要になるため、経費削減にもつながります。また、ペーパレス化により環境負荷を軽減し、企業の持続可能な経営に貢献することができます。

いつでもどこでも閲覧できる

Web社内報はインターネットを通じてアクセス可能です。これにより、従業員はオフィス内でも外出先でも、いつでもどこでも情報にアクセスすることができます。これは特に、リモートワークや出張などの状況下で重要であり、従業員が柔軟に業務に取り組むことができる環境を提供します。

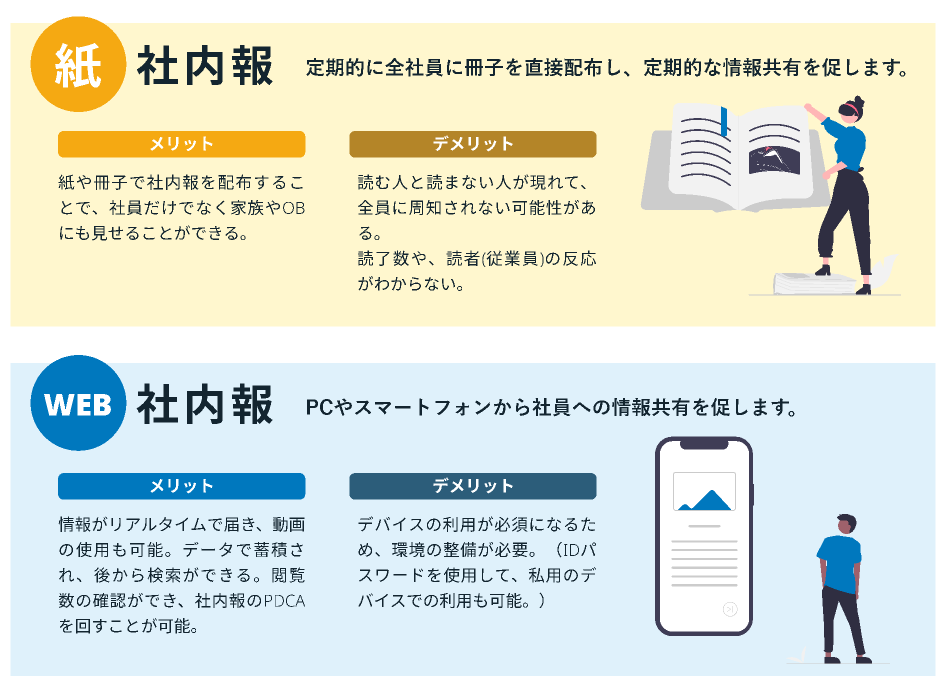

紙の社内報とWebの社内報を比較

紙の社内報は、その触感や持ち運びやすさから、多くの人々に親しまれています。社員だけでなく、その家族やOBにも容易に配布でき、組織の歴史や文化を物理的な形で残すことができます。しかし、制作や配布には時間とコストがかかり、読者の反応を具体的に把握することが難しいというデメリットもあります。

では、社内報をWeb化するとどんなメリットがあるのでしょうか?

Webを利用した社内報は、以下のようなメリットがあります。

- Web上でいつでも簡単に、迅速に社内報を作成・発信できる

- 社内報の閲覧率や反応率を分析できる

- 動画やWebページへのリンクも掲載できる

特に動画を活用した社内向けコンテンツの制作が注目されており、ウィズワークス株式会社が2021年に公表した「社内報白書2021」によると、7割近くの企業が「動画コンテンツ制作」や「動画配信」を実施済み、もしくは実施したいと回答しています。

Web社内報の始め方|いくらくらいかかる?

これからWeb社内報を始める場合、以下の2パターンがあります。どちらの方法を選択するかは、組織の予算、ニーズ、既存のインフラによって異なりますが、費用対効果を考慮しながら最適な選択をすることが重要です。

Web社内報の始め方 |

|---|

|

使用中の情報共有ツールを活用する

社内で既に導入しているコミュニケーションツールやグループウェアを使って、コストを抑えながらWeb社内報をスタートさせる方法です。

この方法は、追加の予算をほとんどまたは全く必要とせず、新たなシステムの導入が不要な場合に最適です。

例えば、SlackやMicrosoft Teamsのようなプラットフォームでは、特定のチャンネルを社内報用に設定し、情報を共有・アーカイブすることができます。

ただし、この方法では、既存のプラン内で提供されている機能のみを使用するため、追加機能が必要な場合は、プランのアップグレードが必要になることがあります。プランによっては月額数百円から数千円の追加費用が発生する可能性があります。

また、情報が時系列で流れていくため、重要な情報が見過ごされたり、忙しい時期に情報が埋もれてしまうリスクがある点には注意が必要です。

Web社内報アプリを導入する

Web社内報アプリを導入する方法では、Web社内報に特化しているだけあって、読了率の追跡や社員間の交流を促進する機能が備わっており、社内報を通じた情報共有とエンゲージメントの向上を実現しやすいのが強みです。

導入により、カスタマーサポートからの継続的なサポートを受けられるため、組織の特定のニーズに合わせて社内報をカスタマイズし、常に最適な状態に保つことが可能です。このような手厚いサポート体制は、社内報の運用をスムーズにし、より効果的なコミュニケーションツールへと成長させることに寄与します。

コスト面では、一般的には、初期費用と月額費用が発生します。多くのWeb社内報アプリは「月額変動制」を採用しており、登録アカウント数に応じて料金が変動します。この方式では、組織の規模や利用状況に応じた柔軟な料金設定が可能となり、無駄なコストを抑えることができます。

Web社内報アプリが適している企業

こちらではブラウザ上での社内報ではなく、スマートフォンやタブレットを活用したWeb社内報アプリが適している企業の特徴を紹介します。

- PCを業務で使用する機会が少ない

- 社員の移動時間・スキマ時間が多い

- アプリやSNSに対して、抵抗がない社員が多い

これらの特徴から、Web社内報アプリの持つ強みとして「情報にアクセスするまでのハードルが低い」「どこからでもアクセスが可能」という2点が挙げられます。さらに、Web社内報アプリを導入後に多くの従業員に活用されるツールにするためには、アプリやSNSになじみがある従業員が多くいるということも重要でしょう。

Web社内報アプリを選ぶ時のポイント

社員が持つデバイスに対応しているか

BYOD(Bring your own device)を取り入れている企業で、対応OSが限定されているアプリを契約してしまうと、全社員にそのアプリを使ってもらうことができなくなってしまう可能性があります。また、企業側から社用の端末を与えている場合はその社用スマートフォンとの互換性に留意する必要があります。

導入コストが予算や導入目的に適しているか

アプリの導入には以下の2つの費用が必要になってきます。

- 月額費用

- 初期費用

これに加えて、追加費用がかかる場合もあります。こちらはweb社内報ツールに様々な機能をオプションとして追加する形でみられる費用です。追加費用に関しては、月額費用に加算されることが多いです。

ユーザー数や機能の追加量にともなって、料金が変動・加算される形態が多いです。そのため、自社に必要な機能やユーザー数を的確に把握し、検討を重ねることが重要となります。

セキュリティ面は万全なのか

アプリの導入により、社員は情報にどこからでもアクセスできるようになります。しかし、その一方で、情報漏洩のリスクも高まってしまいます。そのため、IPアドレス制限やログイン承認機能など導入するアプリのセキュリティが担保されているのかも重要な要素でしょう。

アプリにどんな機能が備わっているのか

プッシュ通知機能やコメント機能などアプリならではの機能が備わっているのかも重要なポイントです。また、カスタマイズ性や拡張性に優れていることもアプリの利点として挙げられます。そのため、アプリを利用することでどのようなメリットを自社で得たいのかを検討し、どんな機能が必要なのかを把握しておきましょう。

サポート体制が整備されているか

サポート体制には主に以下の3点が挙げられます。

- 導入前のコンサルティング

- 導入時のレクチャー

- 導入後の使用状況の分析・サポート

これらのサポートを受けるには、追加料金がかかる可能性があります。しかし、アプリをただ導入するだけでなく、多くの社員に活用してもらうためには、サポート体制が整備されていることは重要なポイントでしょう。

◾️関連するお役立ち資料

Web社内報ツールおすすめ10選

社内報サービスを選ぶ際は、まずは自社のニーズと目的を明確にしましょう。そして、それらに最も合致するサービスを選び、資料請求や無料トライアルを活用して実際に試してみることが重要です。

どのサービスも、資料請求や無料トライアルを提供しています。Web社内報の導入を検討する際には、2、3社を比較するようにしましょう。

TUNAG

引用:TUNAG

TUNAGのおすすめポイント

- 社内掲示板とチャット機能で社内報をデジタル化

- サンクスカード機能で社内報に感謝のメッセージを盛り込む

- 社内アンケートで社内報の反応を測定、改善に活用

TUNAGは、社内コミュニケーションを活性化し、一体感のある組織を実現するためのプラットフォームです。1,000社以上の導入実績を持ち、継続率は99%以上。

会社からの情報を一方的に発信する社内報とは違い、社員からの情報発信・反応など双方向コミュニケーションを可能としたWeb社内報として活用できます。

各社の組織課題に合わせてコンテンツを簡単にカスタマイズ・発信できるとともに、優れた分析機能で社内報の反響や社内のコミュニケーション量の分析も行えます。

TUNAG(ツナグ) | エンゲージメント向上で働きがいのある組織を作る

SOLANOWA

引用:SOLANOWA

SOLANOWAのおすすめポイント

- 社内イベントや重要通知を管理・配信できるプッシュ通知機能

- 100を超える機能を有している

- セキュリティが堅牢で社内情報を保護できる

SOLANOWAは、80万人以上のユーザーを持つWeb社内報アプリです。コンセプトは「みんなが会社のファンになる」ことで、企業のインナーコミュニケーションを活性化し、エンゲージメントの高い組織作りをサポートします。

SOLANOWAの特徴は、圧倒的な費用対効果、100を超える豊富な機能、そして堅牢なセキュリティです。ユーザー単価はわずか40円で、パート・アルバイトからOB・OGまで気軽にアカウントを配布できます。また、金融機関を含む多数の企業による厳密なセキュリティ審査をクリアしており、安心して利用できます。

ourly

引用:ourly

ourlyのおすすめポイント

- 記事の閲覧状況を詳細に把握できる独自の分析機能を搭載

- シンプルで直感的な操作が可能なUI/UXデザイン

- 月1回の定例・レポート作成を含む運用サポートで継続的な改善を実現

ourlyは、インナーコミュニケーションを可視化し、組織内の一体感を強化するWeb社内報アプリです。

独自の分析機能を備え、社内報の運用をデータに基づいて支援してくれます。

また、専門チームによる伴走支援体制を通じて、社内報の運用でよくあるつまずきを未然に防ぎ、運用を成功に導いてくれます。

NotePM

引用:NotePM

NotePMのおすすめポイント

- 高機能エディタとテンプレートで効率的なマニュアル作成を実現

- WordやPDFなどのファイルを含む強力な全文検索機能

- 活用状況レポートや柔軟なアクセス制限機能で、効果的なナレッジ共有をサポート

NotePMは、社内のナレッジやノウハウを一元管理できるナレッジマネジメントツールです。マニュアル作成、社内Wiki、ノウハウ共有、社内FAQ、社内ポータル、取引先情報共有など、多岐にわたるシーンで活躍します。

NotePMを活用することで、情報の属人化を解消し、社内の「知りたい」がすぐに見つかる環境を実現できます。

また、高機能エディタやテンプレートを使用して、誰でも簡単にわかりやすいマニュアルを作成でき、マニュアル作成の時間を大幅に削減することが可能です。強力な検索機能により、必要な情報を迅速に見つけ出すことができ、組織内のナレッジ共有を促進します。

WMZ

引用:WMZ

wmzのおすすめポイント

- タグや公開日時設定で記事を効果的に管理・配信

- ユーザーの属性情報を分けた分析ができる

- シングルサインオンや権限管理などのセキュリティ機能が充実WEB社内報「WMZ」は、安価で簡単に、かつセキュアな社内コミュニケーション環境を構築できるサービスです。

「WMZ」は、企業の社内報運用をサポートするWebクラウドサービスです。直感的な記事作成機能や公開日時設定、タグ管理を通じて、タイムリーで効果的な情報発信が可能です。

また、ページの閲覧数や「いいね」やコメントなどのログを解析できるほかに、社歴や性別などの属性別の解析も可能です。記事に反応している従業員の属性別に分析ができることで、性別や年齢、社歴ごとのアプローチが可能になります。

さらに、社員1人ひとりにID/PASSを発行した上で承認機能、権限管理機能を備えてるので、社外の人が閲覧することはできません。セキュリティ面でも安心して利用できます。企業全体の情報共有とエンゲージメント向上を目指す企業に最適なツールです。

WEB社内報「Z」 アプリも対応!デジタル社内報の決定版「WEB社内報Z」 - glassy株式会社

社内報アプリ(ウィズワークス株式会社)

社内報アプリのおすすめポイント

- PC・スマホ・タブレットに対応したマルチデバイス閲覧機能

- 社員参加型の情報発信を実現

- 未読一覧や効果測定機能を活用し、情報伝達の確実性と改善を支援

ウィズワークス株式会社が提供する社内報アプリは、社内報専門会社が提供するクラウドサービスで、Web社内報とアプリ社内報を同時に運用可能です。

PCやスマホ、タブレットに対応したマルチデバイス機能で、社員がどこにいてもスムーズに情報を受け取れる環境を提供します。

各種社内資料、動画、公式サイトや公式SNSへのリンク、問い合わせ窓口など、社員に必要な情報を集約しているのも特徴です。未読一覧機能や効果測定機能を活用することで、情報の確実な伝達と社内報の継続的な改善が可能です。

社内情報の共有と社員間のエンゲージメントを高めたい企業に最適なツールです。

Knowledge

Knowledgeのおすすめポイント

- オープンソースで自社ニーズに合わせた柔軟なカスタマイズが可能

- カテゴリー管理や全文検索機能で迅速かつ効率的な情報共有を実現

- アクセス権限やバージョン管理機能で情報セキュリティを徹底

「Knowledge」は、情報共有とナレッジマネジメントを目的としたオープンソースのプラットフォームです。ドキュメント管理や全文検索機能を活用して必要な情報を迅速に取得できるほか、アクセス権限やバージョン管理機能によりセキュリティを確保します。

また、オープンソースならではのカスタマイズ性が高く、自社の要件に合わせた機能拡張が可能です。情報の一元管理や組織全体の生産性向上を目指す企業に最適なツールです。

Knowledge - Free knowledge base system

YappliUNITE

YappliUNITEのおすすめポイント

- ノーコードで自社独自の社内アプリを簡単に構築可能

- プッシュ通知やデジタル社内報で従業員に迅速な情報伝達が可能

- 多機能なツール(安否確認、アンケート機能、福利厚生管理)を一元化

「Yappli UNITE」は、社内コミュニケーションやエンゲージメント向上を目的としたデジタルツールです。ノーコードで簡単に自社専用の社内報を構築できるため、専門的なIT知識がなくても迅速に導入できます。

プッシュ通知機能により、従業員にリアルタイムで重要な情報を届け、情報の伝達漏れを防ぎます。また、アンケート機能やフィードバック収集ツールを活用することで、社内報に対する反応を把握し、コミュニケーションの改善にも役立ちます。

他にもさまざまな機能があり、業務に必要な機能から社員の健康管理まで、一括で管理することができます。

Yappli UNITEを使うことで、社内のエンゲージメント向上と情報伝達の精度を大幅に向上させることができます。

YappliUNITE(ヤプリユナイト)|社内アプリで、イキイキとした組織を

ザ社内報

ザ社内報のおすすめポイント

- ブログ感覚で簡単に記事作成ができる直感的な操作性

- いいね!やコメント機能で社員間の双方向コミュニケーションを促進

- アクセス分析ツールを活用した効果測定で、社内報の改善を支援

「ザ社内報」は、企業のインナーブランディングや社内コミュニケーションを強化するためのWeb社内報サービスです。

ブログ感覚で記事を簡単に作成・管理できる操作性の高さが特長で、初めて社内報を運用する企業にも適しています。

また、いいねやコメント機能を通じて社員間の交流を活性化し、組織内の双方向コミュニケーションを促進します。

独自のアクセス分析ツールを利用することで、記事の反響を効果的に可視化し、社内報の内容を継続的に改善。リモートワークの普及による情報共有課題を解決し、組織全体のエンゲージメント向上をサポートします。

TSUTAERU

TSUTAERUのおすすめポイント

- ブログやSNSのような直感的操作で記事の作成・更新が簡単

- ログイン率や既読率など、詳細な効果測定が可能

- 動画配信機能を活用して、視覚的に魅力あるコンテンツを提供

「TSUTAERU(ツタエル)」は、企業文化を育てることを目的としたWeb社内報作成クラウドサービスです。

ブログやSNSのような直感的な操作感で簡単に情報を発信できるほか、社内報サイトのページデザインをテンプレートとして用意しているので、いちからCMSを作成する必要はありません。初めて社内報をデジタル化する企業にも適しています。

双方向のコミュニケーション機能を通じて、社員間の交流を促進し、企業文化の醸成を支援します。また、ログイン率や既読率などの効果測定が可能で、社内報の改善に役立てることができます。

社員から好評だったコンテンツを把握し、活用することが可能です。

さらに、動画配信機能を活用して、視覚的に訴求力のあるコンテンツを提供し、社員の関心を高めることでエンゲージメント向上を実現します。

TSUTAERU(ツタエル) | 社内報クラウドサービス product by サイトパブリス

Web社内報アプリ導入の流れ

Web社内報ツールの導入の流れ |

|---|

|

① 目的とコンセプトの明確化

最初に、Web社内報を発信する目的を設定しましょう。情報共有が目的なのか、企業へのエンゲージメントを向上させるためなのかなど、目的によって運用方法が異なります。また、発信するコンテンツごとにズレが生じないためにも、コンセプトを明確にすることも大切です。

また、社内報の効果的な活用には、社員のニーズと関心を理解することが不可欠です。アンケート調査などを通じて、社員からのフィードバックを収集し、それをコンテンツ企画に反映させることで、より関心を引く社内報を作成できます。

② 適切なWeb社内報アプリの選定

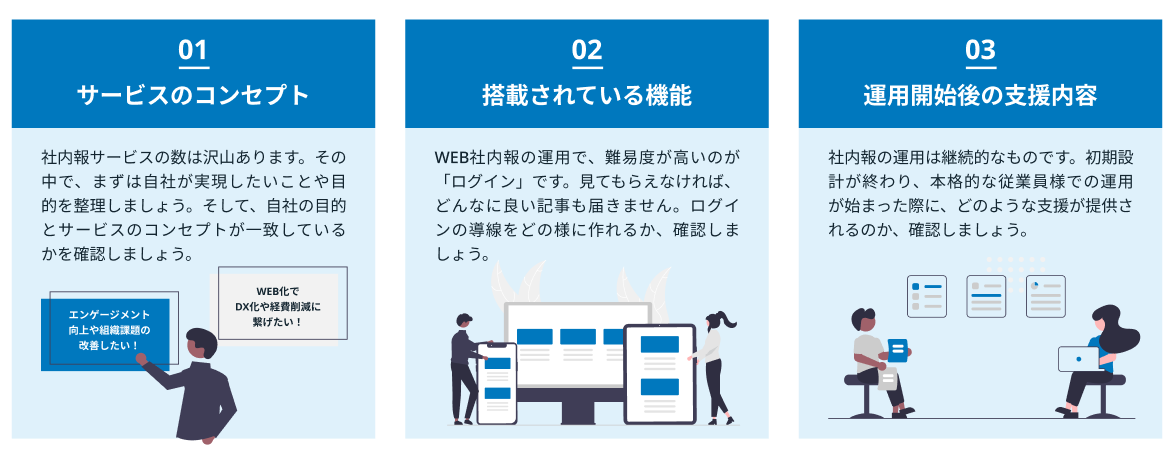

Web社内報を成功させるためには、適切なサービスの選定が欠かせません。以下の3つのポイントを考慮して、最適なサービスを選びましょう。

サービスのコンセプトと理念: 自社の目的や文化に合致するサービスを選ぶことが重要です。サービス提供者の理念が自社の目指す方向性と一致しているかを確認しましょう。

機能性: 必要とする機能が備わっているかをチェックします。分析機能、リアクションやコメント機能、アンケート機能など、目的に応じた機能が揃っているかが選定の鍵となります。また、ユーザビリティにも注目し、特にログインの手間や利便性に影響する要素を詳細に検討することが大切です。

サポート体制: 運用開始後のサポート体制も重要な選定基準です。問題が発生した際の対応や、運用のノウハウ提供など、充実したサポート体制が整っているサービスを選ぶことで、スムーズな運用が可能になります。

③ アプリ導入と環境準備

まず、選んだサービスに問い合わせを行い、自社が抱える問題点を伝えます。サービスのフロント担当者から、社内報の目的を確認し、運用体制を整えるためのサポート、成功事例の共有、そして最適な活用方法を提案してくれます。

契約完了後は、アプリの初期設計に移ります。その後は、作成した記事をアプリ上で公開していくとなります。

④ 発信に向けた準備

次にどのようなコンテンツを発信するのか企画の立案です。Web社内報を思わず読みたくなるような、社員が親しみを持てる特別間のある内容を考えましょう。

Web社内報のネタ例としては以下のようなものが挙げられます。

- トップメッセージ

- 新入社員紹介

- 社員同士の座談会

- 社内制度特集

社内にはさまざまな属性やバックグラウンドを持つ人が働いています。ひとり一人の興味関心を引くためにも、見やすいデザインを心がけましょう。レイアウトはもちろんのこと、色や字体にもこだわり、読みやすさを工夫します。

また、記事のみにするのか、写真も入れるのか、アンケート結果を掲載するのかなどのレイアウトも事前に決めておきましょう。全体像がつかみやすくなり、Web社内報をスムーズに作成できます。

Web社内報を公開する前に全体の確認を行います。デザインはコンセプトに合っているのか、記事は伝えたいポイントがわかりやすくなっているかなどです。

関連記事:社内報のネタ100選!定番ネタから面白いコンテンツまで一挙に紹介!

関連記事:トップメッセージとは? 社内報での例文や、3ステップの書き方

関連記事:社内報での新入社員紹介を魅力的にする5つの方法や質問ネタ30選を紹介

⑤ 運用改善

Web社内報の運用開始後は、継続的な改善が求められます。読者である社員からのフィードバックを定期的に収集し、それをコンテンツの改善に活かします。

また、アクセス数や読了率などの分析データを基に、より関心を引くコンテンツの開発や、読者のニーズに合った情報提供を目指しましょう。

運用の過程で得られた学びを次のステップに活かすことで、Web社内報はより価値あるコミュニケーションツールへと進化していきます。

■ 想いまで伝わるWeb社内報

TUNAGをWeb社内報として活用しませんか?

(公式:https://biz.tunag.jp/)

利用中企業数1000社以上! Web社内報の活用実績多数

Web社内報における個人情報の取り扱い

Web社内報における個人情報の取り扱いは、企業の個人情報保護方針に従い、慎重に進める必要があります。従業員は、自身の情報がどのように共有され、どのように保護されるのかを明確に理解することが望ましいです。

一般的に、名前や部署名の公開は許容されていますが、個人的な連絡先や家庭情報などの掲載は避けるべきとされています。顔写真の掲載に関しては、企業によって異なるポリシーが設けられているため、事前に確認が求められます。

Web社内報アプリを導入する際には、オンボーディングプロセスで個人情報の取り扱いに関する詳細な説明が提供されるはずなので、その際に情報共有の範囲やセキュリティ対策について理解し、疑問点があれば担当者に確認しておきましょう。

想いまで伝わるWeb社内報ならTUNAG

社員参加型Web社内報:社内コミュニケーションを活性化

一般的に「社内報の記事は広報担当者が作成し、従業員が見るもの」という認識が多いと思いますが、

TUNAGは全従業員が社内報の記事制作やリアクションに参加して、全社員で作り上げていく仕組みになっています。

そういった運用を適切に行うために、権限設定や記事投稿フォーマット、オリジナルスタンプ等の機能が搭載されています。

高い既読率:日常的に使うツールとして定着し、自然と読まれる社内報に

社内報は従業員に届き、読まれて初めて効果的を発揮します。

TUNAGは、社内チャット機能、社内ポータル機能、ワークフロー機能など、日常的に従業員が利用する機能を多数搭載しています。

そのため社員の日常的なログインを促し、より多くの従業員様に読まれる社内報の運用を実現できます。

カテゴリー毎に蓄積可能:記事を探しやすく、いつでも誰でも閲覧しやすい

投稿された記事はリアルタイムで、タイムラインに流れて従業員様の手元に届くようになっています。

それと同時に、記事はカテゴリー毎にも蓄積され、後から入社した人でもすぐに辿り着き、見ることができる設計になっています。

社内報のバックナンバーや、社内アルバムとしての役割を果たします。

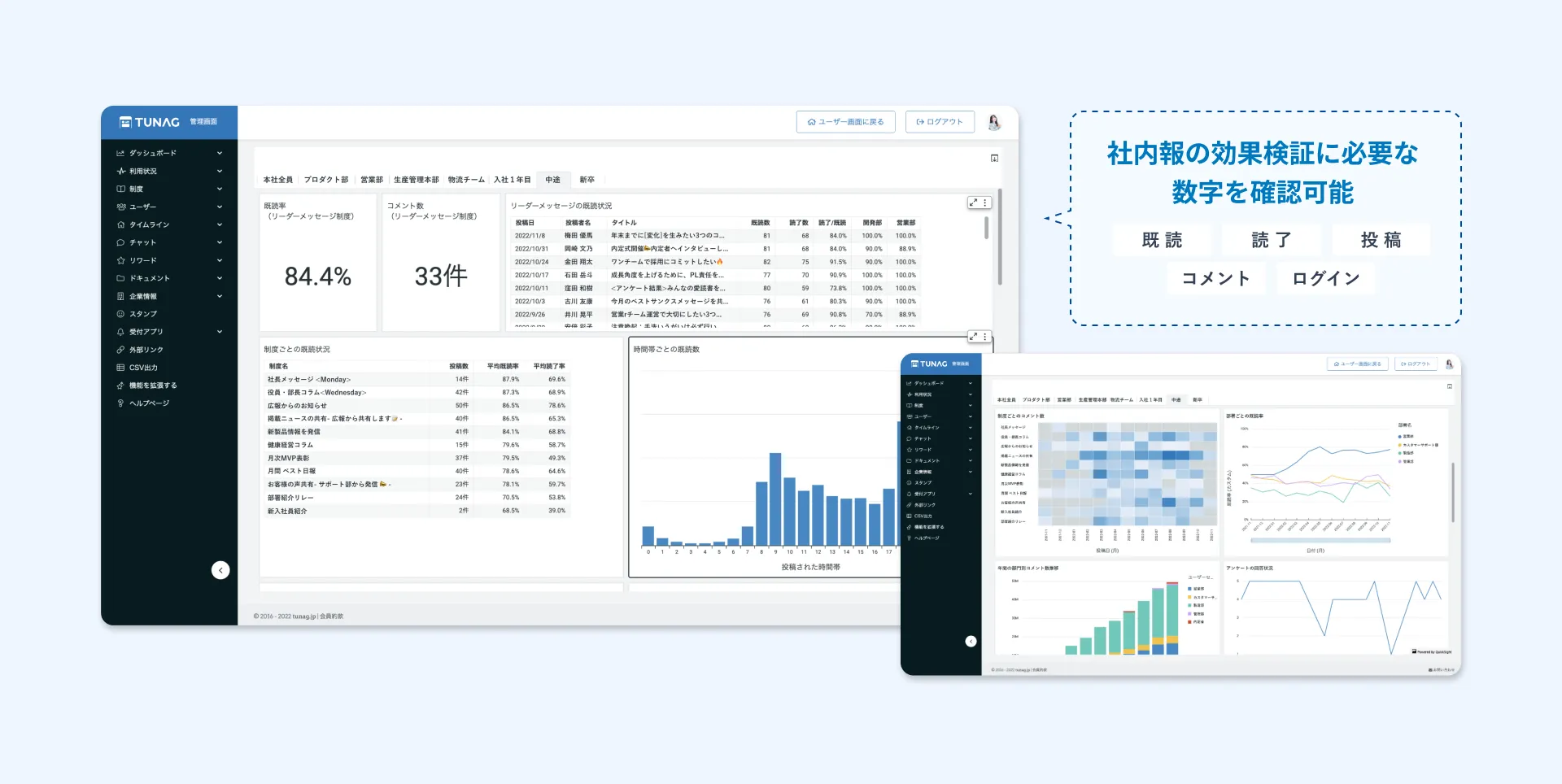

ダッシュボード機能:組織状態を把握・分析しやすい

どの記事がどれぐらい読まれているか、そもそもログインされているか状況把握をするために、記事毎の閲覧数や読了数、投稿数、ログイン数など、社内報運用における様々な数値を管理者画面に表示しております。

また、部署・個人毎に可視化されるので、適切な改善活動に繋げることができます。

■ 想いまで伝わるWeb社内報

TUNAGをWeb社内報として活用しませんか?

(公式:https://biz.tunag.jp/)

利用中企業数1000社以上! Web社内報の活用実績多数

Web社内報TUNAGの導入事例

実際に、Web社内報をどのように取り入れ、効果が出ているのでしょうか。TUNAGを活用した成功事例を紹介します。

1. カンロ株式会社

カンロ株式会社は「金のミルク」や「ピュレグミ」などの人気商品を手がける企業です。同社では、かつて紙とWebの2種類の社内報を運用していましたが、「工場従業員がアクセスしづらい」「各地にある生産工場や営業支店、研究所間のコミュニケーションが取りにくい」といった課題がありました。

この状況を改善するために、カンロ株式会社様はTUNAGでのWeb社内報運用を開始しました。これにより、工場の従業員もスマホから手軽に社内報を閲覧できるようになり、社内報以外の多様なコミュニケーション施策も実施可能になりました。

「カンロパーパスプロジェクト」(社員のパーパスへの想いを募集する企画)や、社長が自身について発信する「哲也の部屋」、社員同士が意見交換する「サステナビリティ座談会」など、多彩なコンテンツを配信し、パーパスの浸透とコミュニケーション活性化に貢献しています。

TUNAG導入後は作成の時間が大幅に削減されたのはもちろん、投稿の既読数や各コンテンツの読了数といった指標を可視化できるため「読まれる社内報」に向けた改善がしやすくなりました。

2. 株式会社タイソンズアンドカンパニー

株式会社タイソンズアンドカンパニーは、レストランやカフェ、ベーカリーなど14の飲食ブランドを展開する企業です。

部署や店舗の垣根を超えた情報共有がスムーズに行えていないことが課題でした。代表の想いや会社の方針などを全従業員にダイレクトに伝えられるツールとしてWeb社内報ツールを導入。

TUNAGの導入後は、部署を超えたコミュニケーションが活性化し、業務改善につながります。今後は、エンゲージメント向上を目的に教育関連コンテンツの整備を考えているそうです。

3. ディップ株式会社

ディップ株式会社は、アルバイト・派遣・正社員の人材紹介サイト『バイトル』や『はたらこねっと』などを運営しています。

従業員数は約2,000人と、拠点が増えて事業が展開するとともに、コミュニケーション不足が課題となっていました。もともと導入していた社内報サイトや各部門からのメール発信を一つのツールに集約することを目的にTUNAGを導入。

会社と従業員のエンゲージメントを高めるために、社員からの質問をトップが答えるメニューを追加しました。全社の7割以上が経営陣の発信を閲覧し、好影響を受けていると回答したそうです

4. 牛乳石鹸共進社

牛乳石鹸共進社は、多くの製品ラインとブランドを持ち、全国に拠点を展開しています。全国展開しているゆえに、従業員間の情報共有やコミュニケーションが難しくなっていました。特に、異なる部門や地域にいる従業員との連携が課題となっていました。

同社は、これらの課題を解決するために、TUNAGのWeb社内報ツールを導入しました。TUNAGを利用することで、従業員同士がリアルタイムで情報を共有し、コミュニケーションを取ることが可能になりました。

TUNAGの導入により、牛乳石鹸共進社の従業員は、異なる部門や地域にいてもスムーズに情報共有ができるようになりました。これにより、業務の効率化が図られ、従業員のエンゲージメントも向上しました。

また、TUNAGには社内報だけでなく、社員同士のコミュニケーションを促進する機能も備わっており、これが同社のコミュニケーション活性化に寄与しました。

まとめ|Web社内報で一体感のある組織を実現しよう

この記事では、2024年最新のWeb社内報の選び方と、特におすすめする5つのアプリを比較して紹介しました。

Web社内報を活用することで、リアルタイムの情報共有、多様なコンテンツの活用、アクセスの容易さなどを通じて、社員間のコミュニケーションが促進され、組織全体の一体感を高めることができます。情報が透明に共有されることで、社員一人ひとりが組織の目標やビジョンに対してより深く理解し、共感することが可能になります。その結果、より協力的で、創造的な職場環境が育まれることでしょう。

したがって、組織内の一体感を強化し、効率的かつ効果的なコミュニケーションを実現したい企業にとって、Web社内報の導入は非常に有益な選択肢です。ぜひこの機会にWeb社内報の導入を検討し、組織のコミュニケーションと一体感の向上に向けた一歩を踏み出しましょう。