賞与より効果的!?社員のモチベーションが高い会社が実践する「非金銭的インセンティブ」とは

「賞与や報奨制度があるのに、モチベーション高く働く従業員が少ない」「売上を立てる従業員にしかインセンティブが響かない」そんなお悩みを抱える企業も多いのではないでしょうか。

実は、従来の金銭的インセンティブだけではモチベーション向上の効果が出づらいのが現実です。本記事では、一時的な成果や満足感ではなく社内の持続的なモチベーション向上を目指す方に向けて、いま注目の「非金銭的インセンティブ」がなぜ効果的なのか徹底解説します。

非金銭的インセンティブは「ありがとうを言う仕組み」だけではありません。社風や従業員のニーズに合わせた制度を設計することで、従業員のモチベーション向上にしっかりと効果を発揮します。

「やってみたいけれど、うちの組織で本当に浸透するのか?」という方も、他社事例や設計のポイントを交えてご紹介しますので、ぜひ貴社に合ったモチベーション向上施策のヒントとして本記事をご活用ください。

従来の金銭的インセンティブ、4つの限界

企業でインセンティブを導入する理由としては、もちろん頑張った従業員への労いという意味もあると思います。

しかし、多くの企業では売上アップを目指して組織運営が行われているわけですから、「なるべく多くの従業員に、なるべく高いモチベーションで働いてもらい、なるべく多くの売上を立てるため」というのが本質的な導入理由になるはずです。

そう考えたとき、金銭的なインセンティブだけでは次の4つの限界があるのです。

1)評価するほどコストがかさむ

賞与や報奨制度は、当然ながら注力すればするほどコストがかかるインセンティブです。そのため、金額を上げたり対象者を増やすことには限界があります。

また、金銭的インセンティブの対象者は「相対評価」で決まります。例えば、営業職の社員が月間売上の自己ベストを更新したとしても、その期にもっと成果を出している社員がいればインセンティブがもらえない可能性もあります。

つまり、金銭的なインセンティブは「なるべく多くの従業員になるべく高いモチベーションで働いてもらう」とは根本的に相性が悪いのです。

2)特定の職種に偏りやすい

営業職など直接的に売上を作る社員ばかりインセンティブを受け取り、それ以外の従業員は蚊帳の外という企業も多いのではないでしょうか。これも金銭的インセンティブの限界です。

特定部署ばかり評価される状態が慢性化すると、チームや部署の連携が弱くなり社内の一体感が薄れるリスクや、やりがいを感じられない従業員が次々と離職してしまうリスクもあります。

「売上以外で会社に貢献してくれている従業員がいるのに、数字に表れづらいため評価できない」という課題もセットで起こりやすいです。

3)モチベーションが持続しづらい(=行動変容が一時的)

コストがかさむ賞与や報奨制度は、多くの企業で半年に1回、多くても数ヶ月に1回程度しか実施できません。

その頻度のインセンティブのために毎日頑張れる従業員が、社内に一体何人いるでしょうか? 賞与や報奨制度で「来期も頑張るぞ」とやる気が出たとしても、そのモチベーションは長くは続きません。

このように、賞与や報奨制度はモチベーションが持続しづらいのも大きな課題です。そもそも、半年に一度のインセンティブで日々頑張れるような従業員は、インセンティブがなくともモチベーション高く働ける超優秀人材なのです。

4)特定の世代には響かない

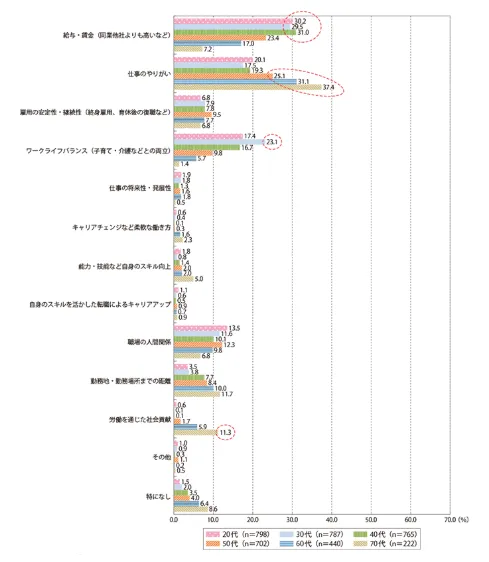

「国土交通白書」によると、働く上で重視することは世代によって異なります。

20〜40代は「給与・賃金」を重視する傾向が強いのに対し、50代以降になると「仕事のやりがい」が重視される傾向にあります。ある程度キャリアを積んで給与アップをした従業員にとっては、金銭的な報酬よりもやりがいが響くようです。

また、30代は他世代に比べて「ワークライフバランス」を重視する傾向にあります。結婚や育児などライフステージの変化を経験する従業員が多いのが理由だと考えられます。

このように、従業員にとって何がインセンティブになるかは世代によって多様であり、金銭的な報酬だけではすべてのニーズに応えるのは難しいのです。

金銭的・非金銭的をうまく組み合わせることが重要

金銭的インセンティブと非金銭的インセンティブは、どちらかが優れているという話ではありません。それぞれに強みがあり、役割が異なります。

重要なのは「どちらか一方」ではなく、「どちらも」取り入れることです。金銭的インセンティブで成果を称えつつ、非金銭的インセンティブで日々の行動や数字に表れづらい良い行動を認めることで、従業員のモチベーションに効果的にアプローチできるのです。

金銭的インセンティブ | 非金銭的インセンティブ | |

|---|---|---|

モチベーションの持続しやすさ | インパクトは大きいが、低頻度でしか受け取れない →モチベーションが続きづらい | インパクトはそこそこだが、高頻度で受け取れる →モチベーションが続く |

得意分野 | 「結果」の評価 | 「過程」の評価 |

対象者の幅広さ | 多くの従業員を評価しようとするほどコストがかさむ →対象者を限定せざるを得ない | 固定コストでより多くの従業員が恩恵を受けられるものが多い →多くの従業員を評価できる |

「費用対効果の高さ」が非金銭的インセンティブのメリット

一言で言うと、ある程度コストを押さえながら、モチベーション向上を持続させられる費用対効果の高さこそが、非金銭的インセンティブの導入メリットです。

なお、非金銭的インセンティブの具体的な施策は、次の見出しで5タイプに分けて詳しくご紹介します。

比較的低コストで運用可能

賞与や報奨制度は充実させればさせるほど直接的にコストがかさんでいきます。一方、非金銭的インセンティブは比較的低コストで運用が可能です。

たとえば、ピアボーナスの導入には一定の運用コストがかかりますが、「ありがとうが送られるほどコストがかかる」というわけではありません。また、お客様の声を社内で共有する、社内公募制度を整えるなどは、コストをかけずにすぐに始められるインセンティブです。

モチベーションが持続しやすい

非金銭的インセンティブは実施できる頻度が高いため、従業員はモチベーション向上のきっかけを日常的に感じることができます。

たとえば、半期に1回の賞与のために頑張るよりも、身近な上司や同僚から月に1度サンクスカードをもらえる方がやる気が出るという方も多いのではないでしょうか。

副次的な効果が多い

非金銭的インセンティブには、モチベーション向上以外にも組織にとってさまざまな効果をもたらします。

コミュニケーション活性化やエンゲージメントの向上

たとえば、サンクスカードやピアボーナスのような仕組みは、日頃の感謝や称賛を可視化する役割を果たします。これによって、社内のコミュニケーションが活発になるという効果も期待できます。

また、こうしたやり取りが習慣化されることで部署を超えた信頼関係の構築が進み、エンゲージメント向上にもつながっていきます。

人材定着や離職防止

非金銭的インセンティブは、従業員が「自分はきちんと見てもらえている」と実感できる仕組みでもあります。日々の努力やチームへの貢献が可視化され、認知されることで「この会社でもう少し頑張ってみよう」という前向きな気持ちが生まれ、離職抑止につながります。

特に、成果が数字に現れにくい職種にとっては、金銭的インセンティブ以上に離職防止の効果が高い場合もあります。

人材育成・スキルアップ支援

非金銭的インセンティブは、従業員の成長を後押しする仕組みとしても有効です。書籍の購入補助などは直接的にスキルアップを支援するものですが、「新しい挑戦を表彰する」といった取り組みでも、自主的な学びや行動が促進されます。

従業員の内発的動機づけを引き出しながら、スキルアップのサイクルを生み出せるのが、非金銭的インセンティブの強みの一つです。

組織文化や理念の浸透

企業理念や価値観と連動したインセンティブ設計を行うことで、組織文化の醸成にも大きく貢献します。

たとえば、企業理念や行動指針に「チャレンジ」というキーワードを掲げる会社が「失敗からの学びを称える制度」を導入すれば、従業員は自然と挑戦的な行動を取るようになるでしょう。インセンティブ制度を通じて理念の浸透を図ることが可能です。

非金銭的インセンティブは、ただの報酬ではなく、文化形成のツールとしても大きな力を発揮するのです。

【5タイプ】非金銭的インセンティブの具体施策

それでは、非金銭的なインセンティブには具体的にどのようなものがあるのでしょうか? 5つのタイプに分けて施策をご紹介します。

1)称賛・承認(成果や頑張りが認められること)

施策例 | 内容・効果 |

|---|---|

ピアボーナス・社内ポイント | 従業員同士で感謝や称賛を送り合う |

サンクスカード | 紙や社内SNSで、上司や同僚から感謝や称賛を伝える |

MVP・社内表彰 | 全社の前で成果や行動、挑戦を称える |

2)貢献実感(組織や顧客に貢献している感覚)

施策例 | 内容・効果 |

|---|---|

お客様の声の共有 | 「誰の役に立ったか」を具体的に実感する機会をつくる |

360度評価 | 複数の立場からフィードバックを受け、チーム貢献を実感 |

委員会制度 | 意見やアイデアが活かされる経験を通じて貢献実感 |

3)成長実感(スキルアップの実感、専門性の向上)

施策例 | 内容・効果 |

|---|---|

等級制度と目標設計の連携 | 着実に成功体験を積み、成長を目指せる環境を作る |

学習機会の提供(研修、eラーニングなど) | スキルアップや専門性の向上を後押し |

学習支援(書籍購入補助、資格取得補助など) | 自己研鑽の費用を負担して学びを促進 |

4)組織文化(帰属意識や信頼関係)

施策例 | 内容・効果 |

|---|---|

1on1面談 | 上司との信頼関係構築、相談のハードルを下げる |

MVVの浸透施策 | 社員が会社の目的と自分の仕事を重ねられるようにする |

社内SNSの導入 | 日常の声や活動を共有し合えるオープンな文化形成 |

5)働きやすさ(勤務形態や休暇)

施策例 | 内容・効果 |

|---|---|

社内公募制度 | 社員自ら異動を希望できる仕組み |

フレックス制度・リモートワーク | 時間や場所の自由度を高め、自律的な働き方を促す |

サバティカル制度・特別休暇 | 中長期的な視点でのリフレッシュとモチベーション維持 |

設計するときの具体的なポイント

非金銭的インセンティブを成功させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。以下のポイントと注意点を参考に、自社に適した制度を設計しましょう。

目的が明確でシンプルな設計を心がける

複雑だったり、コンセプトがわかりにくい制度は浸透しにくいものです。まずは「何のために」「誰を対象に」「どんな行動を促したいのか」を明確にしましょう。

目的が明確であれば、従業員にとっても制度の意図が理解しやすく、積極的な参加につながります。

公平性と透明性の確保が重要

特定の誰かに偏るようなものや、対象者が不透明な制度は避けるべきです。インセンティブ制度は従業員のモチベーション向上が目的ですが、不公平感を生んでしまっては逆効果になってしまいます。

制度設計の際は、以下の点を確認しましょう。

- 対象者の条件が明確で、誰でも理解できるか

- 評価基準が客観的で、恣意的な判断が入る余地がないか

- 制度の運用状況を定期的に従業員に報告しているか

定期的な見直しでマンネリ化を防ぐ

形骸化しないようにするためには、会社の状況や従業員のニーズ、社会の変化に応じて、定期的な見直しを行うことが重要です。具体的には、従業員アンケートなどを実施して、制度への満足度や改善要望を把握しましょう。

加えて、「誰がどのくらいのインセンティブを付与されているか」を定期的に可視化・分析することも重要です。特定の社員に偏りが出ていないか、部署間で大きな差がないかといった視点でチェックすることで、公平性を保ちながら制度への信頼性を高めることができます。

実際の企業での運用事例

それでは、実際に企業が導入しているインセンティブ制度を見ていきましょう。非金銭的インセンティブはもちろん、金銭的・非金銭的インセンティブを組み合わせた事例もあります。どの事例も創意工夫に富んでおり、参考になるアイデアが満載です。

【称賛・承認】サンクスカードと表彰制度を紐付け

株式会社BPでは、頑張りをしっかりと褒める「承認」によって従業員の組織への定着を促したいと考え、サンクスカードのアプリを導入。アルバイトも含めてスマホでサンクスカードを送り合い、3ヶ月に一度の全社表彰ではサンクスカードを送った数・もらった数をもとに従業員を表彰しています。

また、ホスピタリティあふれる顧客対応の事例を社内共有する取り組みも行なっています。他の従業員からスタンプやコメントがつくことで、投稿した本人が「もっと頑張ろう」とモチベーション高く働けています。

詳しく読む▶︎ アルバイト定着率が30%改善、3ヶ月で300名採用:BPが「友達に紹介したくなるバイト先」を作るまで|TUNAG(ツナグ)

【貢献実感】お互いの良い点を給与明細に記載する「スマイル給」

面白法人カヤックでは、2006年に社員のアイデアから「スマイル給」というユニークな制度を導入しました。

この制度は、毎月ランダムに選ばれた社員同士が互いの良い点を見つけ、気の利いた言葉で称賛し合うものです。「即戦力給 0円」や「鎌倉のザッカーバーグ給 0円」など、ユニークなネーミングで給与明細に記載されます。

金銭的な報酬はありませんが、社員同士で良いところを見つけ合うことで貢献実感が持てる取り組みです。

【組織文化】失敗してもノウハウを残した社員を称える「大失敗賞」

太陽パーツ株式会社では、社員の挑戦を称えるユニークな制度「大失敗賞」を導入しています。失敗したもののチャレンジの過程で得たノウハウを会社に残した社員を表彰するものです。年2回の経営発表会で、表彰状と金一封(2万円)が贈られます。

この制度は、失敗を恐れず挑戦する文化を育むことを目的としており、創業者である城岡会長自身も過去に受賞するなどトップ自らが挑戦を奨励する姿勢を示しています。社員のモチベーション向上はもちろん、組織文化の醸成にも寄与している取り組みです。

大失敗賞・メディア出演|採用情報|太陽パーツ株式会社|機械部品、住設機器の設計・製造

【働きやすさ】勤続7年で特別休暇と旅行代金をプレゼント

クルーズ株式会社では、勤続7年を迎えた社員に対して5日間の特別休暇と15万円の旅行代金をプレゼントする「ルーラ制度」を導入しています。

この制度には、長年の貢献に対する感謝と、社員を支える家族への恩返しの意味が込められています。旅行先は自由で、国内外を問わず、独身の社員が一人旅に利用することも可能です。

社員のリフレッシュを促し、モチベーション向上や定着率の向上にもつながる制度と言えるでしょう。

インセンティブ設計を見直し、真のモチベーション向上施策に変えよう!

従業員のモチベーション向上は、お金だけが解決策ではありません。「やる気=お金」という考え方から脱却し、より多くの従業員の本当のニーズに応えることが重要です。

そのためには、賞与や報奨制度に加えて、非金銭的インセンティブを取り入れることが重要です。

本記事で紹介した事例からも分かるように、創意工夫次第で低コストでも高い効果を生むインセンティブ制度を作ることができます。ぜひインセンティブを見直し、自社に最適なモチベーション向上施策を検討していきましょう。

インセンティブを見直すのに役立つ資料

以下では、実際にインセンティブ設計を見直す際におすすめのお役立ち資料をご紹介します。

■社内ポイント・社内通貨の運用事例

ピアボーナスや社内ポイントに興味のある方におすすめの資料です。運用事例や設計のポイントをまとめました!

■サンクスメッセージ運用ノウハウ

3ヶ月で10,000通のサンクスメッセージが送られた、株式会社BPの事例をご紹介。設計・運用のコツを知りたい方はこちらをご覧ください!

■ピアボーナス 機能比較表

厳選した15社のピアボーナスサービスの機能や特徴、強みを一目で比較できる表です。具体的にどんなツールがあるか知りたい方におすすめです!

モチベーション高く働きがいのある組織を作るクラウドサービス「TUNAG(ツナグ)」

非金銭的インセンティブが気になる方、「従業員がイキイキ働く組織を作りたい」という方におすすめなのが、組織改善クラウドサービス「TUNAG(ツナグ)」です。

非金銭的インセンティブの機能が豊富

TUNAGには、インセンティブ制度の運用に必要な機能が豊富に用意されています。

- 社内ポイント:従業員の行動や貢献に応じてポイントを付与し、会社が設定した商品や特別休暇、社内限定のギフトなどと交換する仕組みを構築できます。

- サンクスカード:同僚への感謝を可視化でき、送受信の回数に応じてポイントを付与すれば、社内のコミュニケーション活性化に役立ちます。

- 社内SNS:部署を越えた交流を促進し、積極的な関わりにポイントを付与することで、組織の一体感向上が期待できます。

- ナレッジ共有:業務で得たノウハウやコツを簡単に投稿・共有でき、投稿内容に応じてポイントを付与することで、自然とナレッジ共有が促進されます。

その他にも多くの機能をご用意しています。機能を組み合わせることで、自社に最適なインセンティブ設計が可能です。

インセンティブ設計も含め、働きがいのある組織づくりをトータルでご支援

TUNAGは「働きがいの向上」「エンゲージメント向上」を支援するために生まれたサービスです。現在ご利用中の企業は1,000社以上。あらゆる業界の組織改善をご支援しています。

また、ツールの提供だけでなく、カスタマーサクセスの担当者が付くため、組織文化の構築までしっかりと伴走してご支援させていただきます。

ぜひ下記よりサービス概要資料をダウンロードしてご覧ください。