コミュニケーション不足が企業成長を止める。調査結果から見える弊害・要因と、4ステップの改善方法を解説

最近、こんな状況に心当たりはありませんか?

- 社内の雰囲気がなんとなく悪くなった

- 部署間の連携ミスが増えたように感じる

- 「聞いていない」「確かに言った」といった水掛け論が頻発する

これらは社内コミュニケーションが不足し、見えないところで問題が発生しているサインです。放置すれば業務効率の低下や社員のモチベーション低下につながり、企業成長の妨げになる可能性があります。

本記事では、HR総研が公表した社内コミュニケーションに関するアンケート結果を基に、社内コミュニケーション不足の弊害や解消のための施策をご紹介します。

【時間がない方のためのポイントまとめ!】

- アンケートから見えた、コミュニケーション不足の企業に降りかかる深刻な弊害とは?

- コミュニケーション不足の要因と対応方法を解説

- 3社に1社は社内コミュニケーション活性化に成功! 成功企業の施策トップ3をご紹介

参考:HR総研:「社内コミュニケーション」に関するアンケート2024

社内コミュニケーション不足が引き起こす具体的な弊害とは?

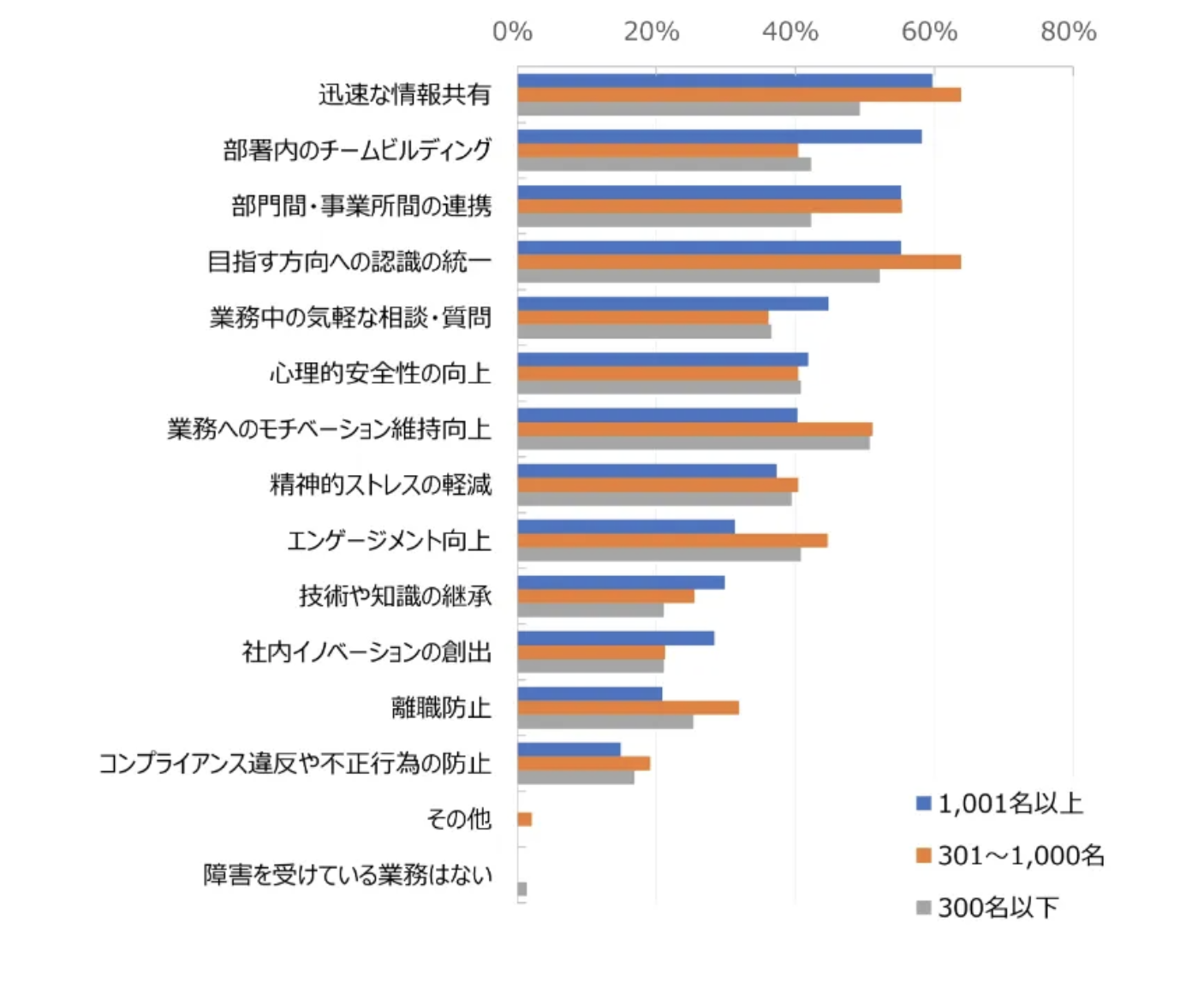

同調査では、社内コミュニケーション不全によりどのような業務で障害が起きるのかについて、以下のような結果が出ています。

特に多いのが「迅速な情報共有」「チームビルディング」「部門間・事業所間の連携」「目指す方向への認識の統一」です。

それぞれ具体的にどのような影響があるのかを詳しく見ていきましょう。

情報共有の遅れによる業務効率の低下

社内コミュニケーションが不足すると、情報共有が滞り、業務のスピードは確実に鈍ります。あるいは、業務やプロジェクトの進捗状況が適切に共有されない場合、伝達ミスが積み重なり、以下のようなトラブルが起こり得るでしょう。

- 同じタスクが複数のチームで重複して進められ、無駄なコストと時間が発生してしまう

- 重要な意思決定のタイミングで必要なデータが揃わず、ビジネスチャンスを逃してしまう

チームビルディングの失敗によるモチベーションの低下・離職の発生

コミュニケーションが不足してチームビルディングが上手くいかない場合、部署内では以下のような問題が起こりやすくなります。

- 生産性の低下:「誰に何を聞けば良いのか分からない」「こんなことを聞いて怒られないかな…」と業務に迷いが生じ、生産性が低下する

- モチベーションの低下:「良い結果を出して上司や同僚に認められたい」という意欲がわかないため、業務へのモチベーションが上がらない

- 離職率の上昇:人間関係の悪さに起因する離職が多発する

部門間・事業間の壁が協力体制を妨げる

企業が成長し、組織が大きくなるほど、部門間の連携は難しくなります。営業、開発、管理部門など、それぞれの部署が専門性を高める一方で、部門間の壁が厚くなり、協力がスムーズに進まなくなる。これはいわゆる「サイロ化」と呼ばれる現象であり、情報が部門ごとに閉じてしまうことで、企業全体のパフォーマンスが低下する原因になります。

例えば、以下のような状況が発生しやすくなります。

- 新規事業の立ち上げにおいて、営業部門と開発部門が十分な連携を取らず、顧客のニーズを正しく反映できないままプロダクトが立ち上げられてしまう

- 財務部門と現場部門の情報共有が不十分なため、コスト管理が適切に行われず、収益性が悪化する

会社が目指す方向やビジョンが現場に浸透せず、企業成長が止まる

企業の成長を支えるのは業績の向上や人員の増加ですが、そのためには組織として目指す「ビジョン」を明確に共有して、従業員が会社と同じ方向を見てモチベーション高く働けるようにする必要があります。

しかし、社内コミュニケーションが不足すると、このビジョンが十分に浸透せず、各部署や個人がバラバラの方向へ進んでしまうことがあります。経営者が掲げる理想と現場の認識にズレが生じれば、現場に以下のような状況が生まれ、組織の成長は確実に鈍化します。

- 経営陣は「顧客満足度の向上」を最優先課題として掲げているにもかかわらず、現場の営業チームは「とにかく売上を伸ばす」ことを重視している。その結果、短期的な売上は伸びたとしても、顧客対応の質が低下し、長期的なブランド価値が損なわれる。

- 開発部門とマーケティング部門が目指す市場ターゲットの認識がズレているために、本来届けるべき顧客に適した商品が生まれず、競争力を失ってしまう。

エンゲージメントの低下

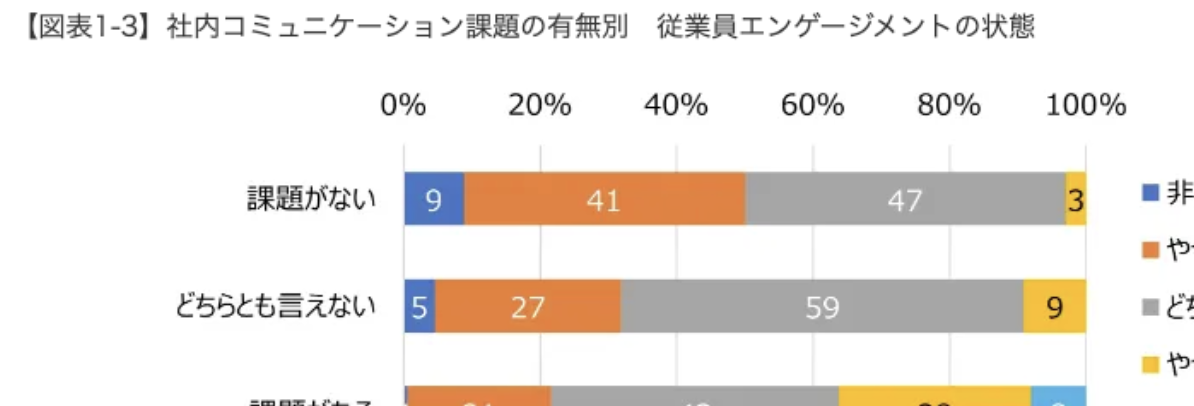

社内コミュニケーションの不足は、従業員エンゲージメントとも関連しています。同調査によると、社内コミュニケーションに課題がない企業群では従業員エンゲージメントが「非常に低い」「やや低い」企業はわずか3%でした。一方で、社内コミュニケーションに課題がある企業群では従業員エンゲージメントが「非常に低い」「やや低い」企業は36%に上りました。

この結果から、社内コミュニケーションに課題感がある企業ほど従業員エンゲージメントが顕著に低い傾向が分かります。社内コミュニケーション不足をなんとなく感じている企業では、実は従業員エンゲージメントの低下が隠れており、従業員の離職やモチベーション低下につながっている可能性があります。

社内コミュニケーションが不足する要因

ここまで社内コミュニケーション不足の弊害を見てきましたが、そもそもなぜ社内コミュニケーション不足が起こってしまうのでしょうか。

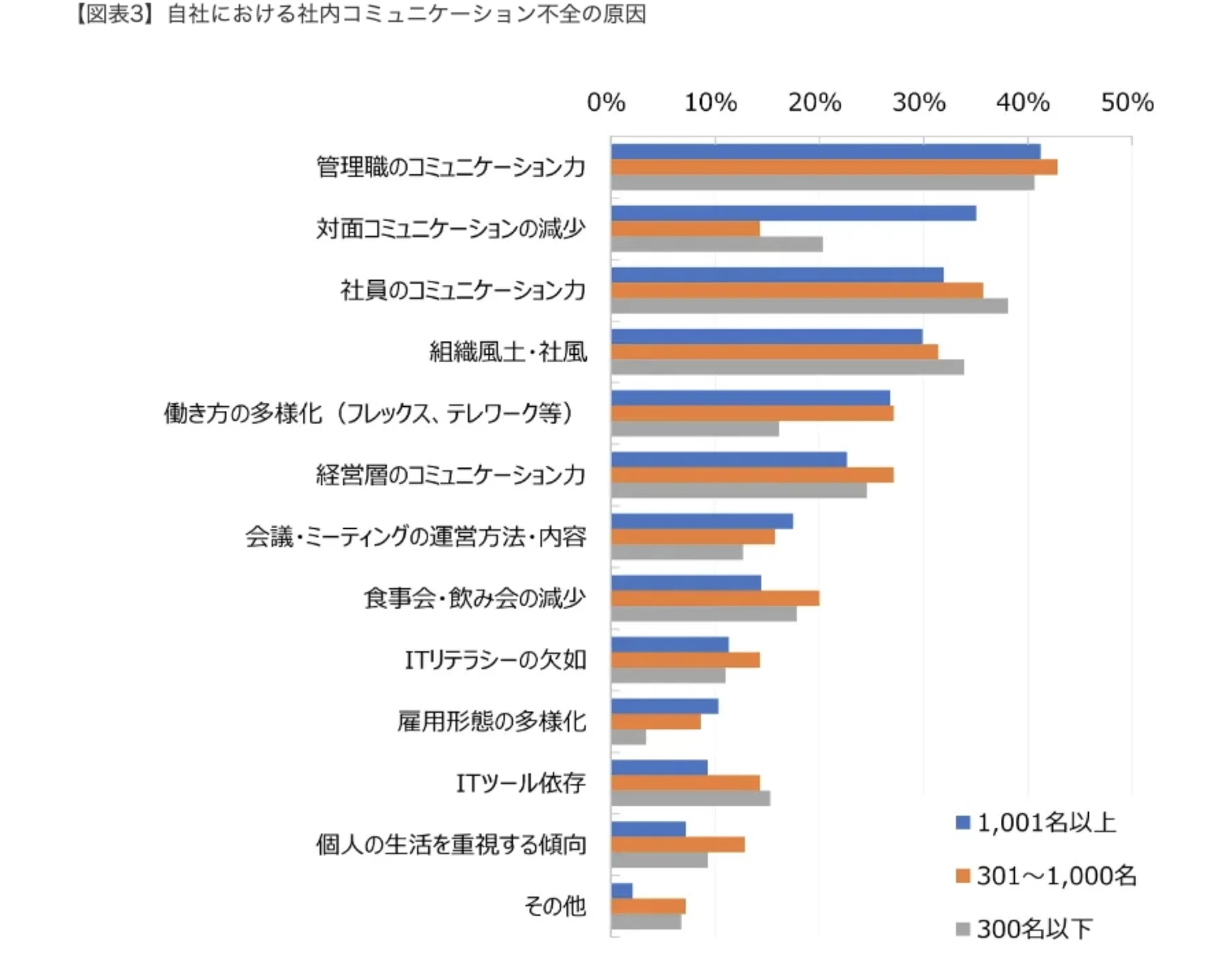

同調査によれば、社内コミュニケーション不全の原因として最も多く挙げられているのが「管理職のコミュニケーション力」です。回答は実に4割近くに上り、事業規模にかかわらず同じ要因に悩む企業が非常に多いことが分かります。

その他にも、企業規模によって「対面コミュニケーションの減少」「社員のコミュニケーション力」に課題を感じているようです。それぞれ詳しく状況を整理してみましょう。

【全規模】管理職のコミュニケーション力不足

管理職は業務の指示や評価を行う立場にあるため、適切なコミュニケーションが求められます。しかし、忙しさや経験不足により、部下との対話が形式的になったり、一方的な指示に終始してしまうケースも少なくありません。

そもそも少子化で労働人口が減少している中で、30代で転職してしまう社員や、育休や産休に入る社員もおり、管理職候補となる30代の社員を確保するのに苦戦している企業も多いでしょう。

その中で、コミュニケーション力に長けている社員だけを選んで管理職にするというのは企業としても難しいものです。そう考えると、個々人のコミュニケーション力だけに組織のコミュニケーションが左右されないよう、会社として「コミュニケーションの仕組み」を整えていく動きが必要です。

【1,000名を超える企業】対面コミュニケーションの減少

規模別に結果を見てみると、1,001名以上の企業で2番目に多い要因が「対面コミュニケーションの減少」です。

特に数千名規模となると、リモートワークの普及により対面でのやり取りが減少した企業は少なくありません。オンライン環境では業務上のやり取りはできても、雑談が減るのはもちろん、仕草や表情などのノンバーバルコミュニケーションも大幅に制限されます。

しかし、人間は会話をする際、言葉以上に、相手の表情や話し方などの非言語情報から多くのことを判断しています。これは「メラビアンの法則」として知られており、テキストや音声だけのやり取りでは、必要な情報が不足しやすくなるのです。

大企業においては、対面コミュニケーションの代わりに、オンラインでも気軽に、適切なコミュニケーションがとれる仕組みを導入することが必須と言えるでしょう。

【1,000名以下の企業】社員のコミュニケーション力不足

300名以下の企業と301〜1,000名の企業では、「社員のコミュニケーション力不足」は2番目に多い要因でした。

もちろん、基本的な「報連相」やトークスキルの不足という意味合いもあるのでしょうが、実際のところは「求められているコミュニケーション能力が変化している」という要因も大きいでしょう。

前述したようにリモートワークの普及やビジネスチャットツールの導入によってコミュニケーションは対面からオンラインへと変化しています。この変化により、従来の対面でのやり取りでは自然に伝わっていたニュアンスや感情を、オンライン上で適切に表現するスキルが求められるようになりました。

例えば、ビジネスチャットでは簡潔で分かりやすい文章を書く力や、相手の意図を正しく読み取る力が重要になります。また、対面ならば表情や声のトーンで補えた微妙なニュアンスも、テキストでは伝わりにくく、誤解を生みやすくなります。

対面でのコミュニケーション能力を評価してきた企業は多く、この求められている能力の変化に対応できなくなっている社員が増えていることも、要因として挙げられるのではないでしょうか。

会社としてもコミュニケーションの取り方を社員に一任するだけでなく、「いつ、どんな情報を共有すべきなのか」を明確化し、テンプレートやフォーマットの整理を進めることが必要です。

社内コミュニケーションが活性化している企業が実施している施策

先述した通り、管理職や社員のコミュニケーション力次第では、いつまで経っても社内のコミュニケーション不足はなかなか改善されません。会社として、仕組み化や施策を行っていく必要があります。

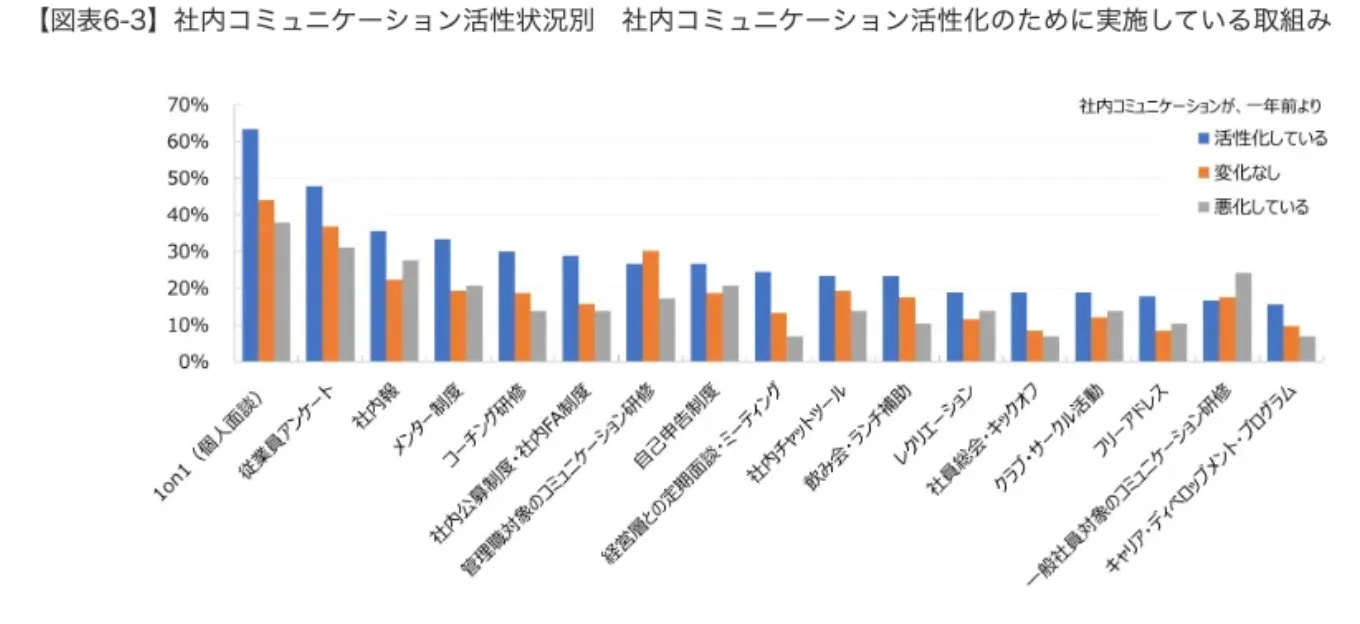

同調査では、社内コミュニケーションの変化と、それに伴う施策の影響について興味深いデータが示されています。

以下のグラフは、「自社のコミュニケーション状況が1年前と比較して活性化しているか?」という問いに対する回答と、実施している取り組みを掛け合わせたものです。

「1on1」「従業員アンケート」「社内報」が上位に挙がりました。

特に「1on1」は、活性化した企業の6割以上が導入しており、個別の対話を重視する傾向がうかがえます。しかしながら、活性化しなかった企業でも3〜4割が「1on1」を実施していたことから、単に導入するだけでは十分な成果が得られない可能性も考えられます。

「従業員アンケート」に関しても、コミュニケーションが活性化した企業の約半数と、活性化していない企業の3〜4割が導入しています。こちらもコミュニケーションの活性化につながるかどうかは、アンケート実施後に従業員の声を反映した施策を実施できるかどうかにかかっていそうです。

また、「社内報」に関しては、活性化に寄与した一方で、「変化なし」よりも「悪化している」の回答が多く、運用方法によっては逆効果となることも示唆されています。適切な情報発信や従業員の関心を引く内容が求められるでしょう。

ここからは上記の3施策に対して、どのように実施すべきか、また弊社ツール「TUNAG(ツナグ、 https://biz.tunag.jp/ )」でどのように実施できるかを解説します。

1on1による上司と部下の意思疎通

1on1ミーティングは、1回あたり30分程度で、月に1回〜期に1回ほど実施するケースが一般的です。部下との意思疎通を管理職のコミュニケーション力に委ねるのではなく、会社の仕組みとしてコミュニケーション機会を創出できることから、多くの企業で行われている施策です。

しかし、形式的に1on1を導入するだけでは期待する効果は得られません。重要なのは、上司が一方的に指示を出す場ではなく、双方向のコミュニケーションの場として機能させることです。

実施のポイント

部下が安心して意見を述べられる雰囲気を作り、管理職自身もフィードバックを受け入れる姿勢を示すことが不可欠です。例えば、部下の意見に耳を傾け、それを具体的な改善策に反映することで、組織としての信頼が深まります。

また、対話の内容を継続的に記録し、過去の議論が活かされるようにすることも有効な手段です。

経営者としても、単に導入を促すだけでなく、管理職が適切に実施できるよう研修やガイドラインを整備し、企業全体のカルチャーとして根付かせることが求められます。

TUNAGを活用した1on1実施

部下や上司の1on1実施報告をTUNAGで運用することができます。「話した内容」「感じたこと」「今後の具体的な行動」など、報告のフォーマットをあらかじめ設定しておくことで、管理職のコミュニケーション力頼みではなく、仕組みとして全社で1on1に取り組むことができます。

さらに1on1の実施状況を部署ごとに管理画面で可視化し、1on1が進んでいない部署や管理職の業務改善に取り組むことが可能です。

また、効果的な1on1や準備の方法が分からないという方向けに、以下のような資料を配布しています。

■関連するお役立ち資料

1on1実施準備のチェック表&100の質問集

形だけの1on1は従業員のモチベーション低下、成長の停滞など、かえって逆効果となる恐れがあります。この資料では、1on1の事前準備のポイントから当日使える質問まで一挙ご紹介します。

社内アンケートで従業員の声をキャッチアップ

企業が成長するためには、経営層のトップダウンの意思決定だけでなく、現場の声を的確に拾い上げ、施策に反映させる仕組みが不可欠です。「社内アンケート」はその効果的な手段の一つです。

しかし、「声を届けても会社は変わらない」と思われてしまうと、アンケート実施が逆効果になる可能性もあります。以下のポイントに注意しましょう。

実施のポイント

重要なのは、アンケートを取るだけで終わらせず、結果を公表し、改善のためのアクションを明確に示すことです。例えば、「社内の意思決定プロセスに不満がある」というアンケート結果が出た場合、上層部がその原因を分析し、より透明性のある意思決定の仕組みを構築するといったアクションにつなげることができます。

TUNAGを活用した社内アンケート

TUNAGには、PCやスマホアプリで簡単にアンケートに回答できる社内アンケート機能があります。社内掲示板や社内チャットの機能もあるので、従業員へのアンケートの周知やリマインドにも手間がかかりません。

社用PCや会社メールアドレスを持たない従業員にも1アカウントずつ発行して声を集めることができるため、現場の声を正確に把握することができます。

社内報は双方向のコミュニケーションが重要

社内報は、経営層の考えや企業の方向性を従業員に浸透させ、組織の一体感を高めるための戦略的なコミュニケーション手段です。

ただし、その運用方法によっては効果が著しく低減することがあります。社内報を最大限に活用するために、以下の2つの条件を満たすことが重要です。

実施のポイント

1. 双方向のコミュニケーションを実現する

重要なのは、社内報を単なる「お知らせツール」ではなく、双方向のコミュニケーションが生まれる場にすることです。経営者の考えや企業方針を一方的に伝えるだけでは、従業員の関心を引きつけることはできません。

多くの企業では、従業員インタビューなど他の従業員の人となりが分かる記事が人気です。また、そのとき社内で話題になっているテーマを取り上げるなど、時事性を意識したテーマ決めが重要です。

■関連するお役立ち資料

「社内報アイデア出しフォーマット」

社内報のアイデア出しに使えるExcel資料をご用意しました。「企画の目的」「トピックス」を選ぶだけで、自動で企画案が入力されます。ぜひご活用ください!

2. いつでも、どこでも情報にアクセスできる環境を整える

特にデジタル化が進む現代では、紙媒体の社内報だけではなく、社内報アプリやイントラネットを活用したデジタル配信が不可欠です。従業員がどこにいても手軽に情報を確認できる環境を整えることで、社内の動向をリアルタイムで把握し、組織全体のエンゲージメント向上につなげることができます。

例えば、リモートワークや多拠点勤務の社員もいる企業では、モバイル対応の社内報アプリを導入することで、場所や時間に制限されることなく最新情報を受け取ることが可能になります。

また、動画コンテンツを活用することで、経営者のメッセージや社内の動きをより直感的に伝えられるため、テキストベースの情報だけでは伝わりにくい企業文化や価値観を効果的に共有できます。

TUNAGを活用した社内報

TUNAGには、双方向のコミュニケーションを行うためのさまざまな機能があります。

- タイムライン機能:社内の発信や出来事をリアルタイムで共有し、情報の即時性と透明性を確保

- コメント・スタンプ機能:従業員は投稿に対してコメントやスタンプで反応でき、会社も従業員の反応を把握可能

- 投稿権限:特定の従業員や役職を指定して記事の投稿権限を付与可能で、現場の生の声が集まる社内報を運用

- 動画投稿機能:社長メッセージやインタビューを動画形式で配信可能

これらの機能を活用することで、社内報は単なる情報発信ツールではなく、従業員が積極的に関与し、企業文化を共有できるコミュニケーション手段に変えることができます。

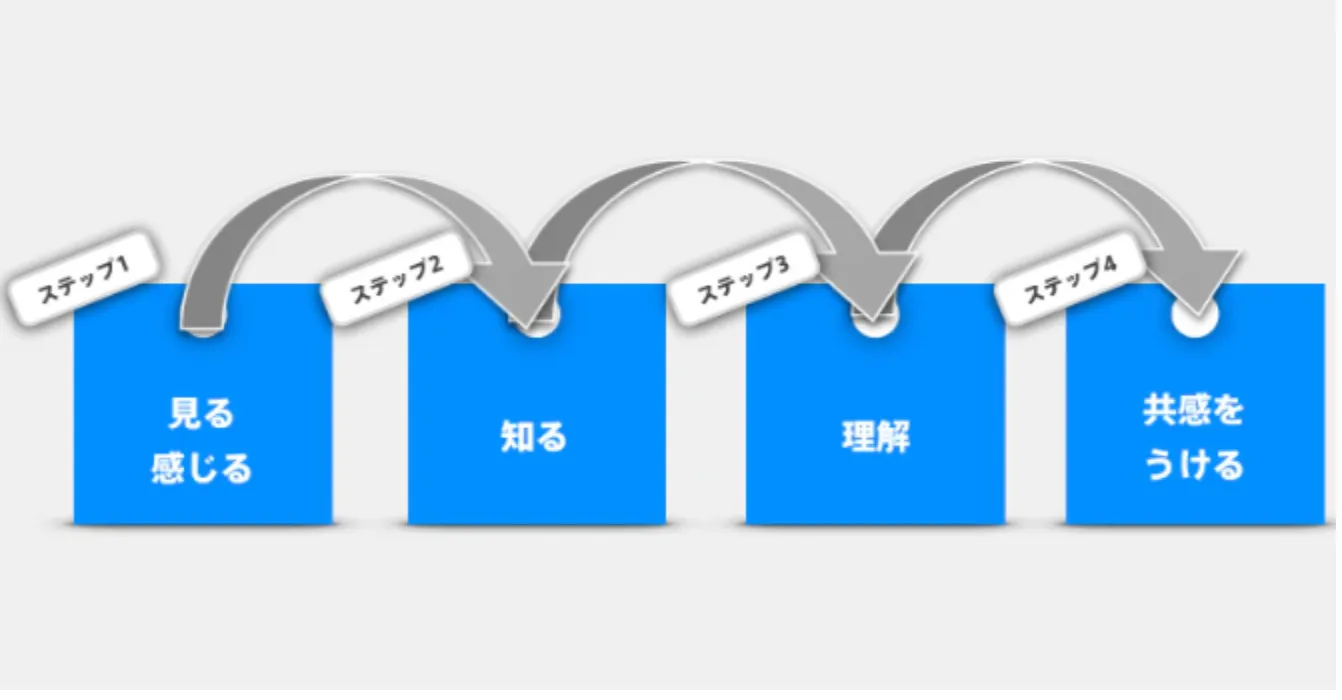

社内コミュニケーションを活性化させるための4ステップ

社内コミュニケーションを改善するには、単なる「会話の増加」を目指すのではなく、組織全体の関係性を強化し、信頼を築くことが重要です。

きっかけ作りから深い信頼関係の構築まで、4つのステップに分けて具体的な実践方法を解説します。

【ステップ1】「見る」「感じる」きっかけを作る

誰しも、よく知らない相手とコミュニケーションをとることはできません。まずは、「見る」「感じる」機会を作るような施策を実施し、会社からの発信を心がけましょう。

実践例として、以下のような仕組みが効果的です。

- 社内SNSの導入→リモートワークの従業員や離れた拠点の従業員の孤立を防ぎ、他の従業員や会社とのつながりを感じられるようにする

- 社内報の発行や社内報アプリの導入→会社や他の従業員に関する情報が目に触れる機会を増やす

このような仕組みがあれば、従業員は会社からの発信を自然と目にするようになります。

【ステップ2】お互いを知る機会を増やす

次に行うべきは、会社や他の従業員についてただ見かける状態から一歩踏み込んで、「お互いを知る機会」を確保することです。

ポイントは「形式張らず、軽い対話を積み重ねること」です。たとえば、以下のような施策が効果的です。

- 「雑談タイム」を朝礼や定例ミーティングの冒頭に設ける→いきなり議題に入るのではなく、1〜2分の自由な会話で場を和ませる

- 日報をオープンにする→他の部署がどんな業務をやっているのか、どんな人がいるのか知れるようにする

- 部長や事業部長による「部署紹介リレー」を実施→自部門の上司の考えを知るとともに、他部署・他部門の動きや活躍している従業員を知る

ここで重要なのは、リーダーや管理職が「知るきっかけの仕掛け人」になることです。単なる業務連絡に終始せず、部下の考えを引き出すような問いかけを増やすことで、部下同士のコミュニケーションが自然と活発になります。

【ステップ3】知識が「相互理解」に進化する

単に会社や他の従業員への知識が増えるだけでは、コミュニケーションは活性化しません。対話の機会を作り、それをもとに相互理解を深めることが必要です。

このステップでは、以下の施策が効果的です。

- 部署を超えた「シャッフルランチ」の実施→実際に他部署の従業員と話す機会を作り、相互理解を深める

- 部活動やサークル活動→同じ興味・関心で集まった従業員同士が交流することで、自然と業務に関しての話題も生まれ、部署間連携が促進される

- 雑談スペースの設置(オフィス内orオンライン)→「会話すること」が自然な流れになるように環境を整える

ステップ2までで「知るきっかけ」を十分に作れていれば、ステップ3で対話の機会を作った際に自然とコミュニケーションが生まれます。

【ステップ4】十分な理解から共感が生まれる

最後のステップは、従業員同士が共感し、強固な信頼関係を築く段階です。共感が生まれると、チーム内や部署間・部門間の協力体制が強化され、コミュニケーションが活性化し、業務の連携が円滑になります。

この段階では、単に情報を共有するだけでなく、組織のビジョンや価値観を浸透させ、社員同士が同じ方向を向ける環境を作ります。たとえば、以下のような施策が効果的です。

- 1on1ミーティングの実施→個々の意見や価値観を尊重し、働く意義を深く理解する

- 全体会議での成功事例の共有→他のメンバーの努力を認め、感謝を伝える文化を醸成

- 表彰制度の導入→会社の価値観に合った行動を取った社員を評価し、共感を生み出す

- 感謝の文化を育てる→小さな成功や努力に対しても、積極的に称賛し合う

ポイントは、ビジョン浸透や感謝・称賛を日常的に行うことです。「仕事だからやって当然」と片付けるのではなく、小さな成功や努力をビジョンと紐付けたり、積極的に認め合うことで、チーム全体の士気が向上します。信頼と共感が醸成された組織は、単なる指示や命令で動くのではなく、自発的に協力し合う文化を持つようになります。

社内コミュニケーション活性化の成功事例

これまで紹介した4つのステップをアナログで実施しようとすると、管理の手間やコストが膨大になり、実際の運用が難しくなるケースが多いでしょう。そこで有効なのが、デジタルツールを活用した社内コミュニケーションの最適化です。

中でもTUNAG(ツナグ)は、コミュニケーション活性化に必要な機能を一つのプラットフォームで完結できるオールインワンツールです。TUNAGを導入することで、社内のコミュニケーションを体系的に管理し、社員のエンゲージメント向上を実現できます。

実際にTUNAGを活用して社内コミュニケーションを改善した企業の事例を紹介します。

社内報アプリで経営層と従業員の距離感が縮まった

.webp)

ジャパネットホールディングスは、紙媒体の社内報からデジタル化への移行を図るため、TUNAGを導入しました。従来の紙媒体では、情報の配布に時間がかかり、鮮度が失われるという課題がありましたが、TUNAGの導入により、社内報のWeb化が実現し、情報をタイムリーに全社員へ届けることが可能となりました。

特に注目すべきは、社長が直接発信する「旭人のつぶやき」というコンテンツです。従業員は社長の考えや人柄に触れる機会が増え、コメント機能を通じて双方向のコミュニケーションが活性化しました。実際に、ある投稿には100件以上のコメントが寄せられるなど、経営層と従業員の距離感が大幅に縮まりました。

また、「部署図鑑」というコンテンツでは、各部署が業務内容を動画で紹介し、他部署の活動を楽しく理解できる工夫がされています。これにより、事業部間の相互理解が深まり、組織全体の一体感が向上しました。

これらの取り組みにより、情報共有の効率化と組織内のコミュニケーション活性化が実現し、経営層と従業員の距離感が大きく改善されました。

引用元:ジャパネットホールディングスの社内報アプリ活用法。社長メッセージにコメント100件の反響

店舗間のつながり強化で売上向上を実現

株式会社フォレストファームは、奈良・大阪・京都に農産物直売所「旬の駅」を展開し、地域の生産者からの農作物を委託販売しています。同社では、各店舗の知識や経験が社内で十分に共有されておらず、紙ベースの申請手続きに起因するトラブルも頻発していました。これらの課題を解決するため、社内コミュニケーションツール「TUNAG」を導入しました。

TUNAGの導入により、他店舗の成功事例をリアルタイムで把握し、自店舗の運営に活かすことが可能となりました。また、季節ごとの商品情報やイベント内容を蓄積することで、翌年以降の計画策定にも役立てられています。

さらに、紙で行っていた各種申請手続きをTUNAG上でデジタル化したことで、書類の紛失や不備といったトラブルが大幅に減少しました。これにより、業務の効率化とペーパーレス化が同時に進みました。

TUNAGを活用した情報共有と業務効率化が、店舗間の連携強化と売上向上に大きく寄与したといえます。

引用元:農産物直売所「旬の駅」、4年連続で売上アップ。各店舗の知識をアプリで共有し、ペーパーレス化も実現

日報・週報を活用して円滑な情報共有を可能に

株式会社VITAは、SES事業を展開する中で、客先常駐の社員が多く、会社への帰属意識の醸成や社員間のコミュニケーション活性化に課題を抱えていました。これらの課題を解決するため、エンゲージメント向上を目的としてTUNAGを導入しました。

導入後、全社員の業務進捗を共有するために、日報や週報をTUNAG上で提出する仕組みを構築しました。その結果、上司が離れた場所で働く部下の状況を把握しやすくなり、適切な評価やサポートが可能となりました。また、業務報告だけでなく、自由に意見や感想を記入できる「所感」の項目を設け、他の社員がスタンプやコメントで反応することで、コミュニケーションの活性化にもつなげています。

これらの取り組みにより、社員間のコミュニケーションが活性化し、普段関わりの少ない社員同士でも会話のきっかけが生まれるなど、組織全体のエンゲージメント向上に成功しています。

引用元:SES事業ならではの帰属意識の課題を解消。VITAの「SNS感覚で使える」エンゲージメント基盤

社内コミュニケーションを活性化し、組織を前進させる

社内コミュニケーションを活性化させることは、組織の成長につながります。まずは小さなアクションから始めてみましょう。

最も重要なのは、「自然に会話が生まれる仕組みをつくること」です。例えば、1on1ミーティングの実施、チームでの雑談タイムの導入、社内SNSや情報共有ツールの活用など、従業員同士が気軽に対話できる環境を整えることが、組織全体の連携を強化する第一歩になります。

また、単なる施策の導入にとどまらず、「なぜこの施策が必要なのか」を明確に伝えることも大切です。従業員が施策の目的を理解し、自分ごととして取り組めるようにすることで、形だけの施策で終わらず、持続的な改善につながります。そのためには、経営層からの発信や、施策の成果を定期的に振り返る機会を設けることが有効です。

社内コミュニケーションの改善は、一朝一夕で達成できるものではありませんが、小さな施策を積み重ねることで、社員の意識は確実に変わり、組織全体の活性化につながります。

今日からできることを一つずつ実践し、持続的に成果を生み出せる環境を整えていきましょう。

「社内コミュニケーション施策20選」を活用して成功への道筋を描こう

効果的な社内施策の導入は、従業員エンゲージメントの向上や企業文化の醸成に欠かせません。しかし、どの施策が自社に合っているのか、どのように運用すれば成果が出るのか迷っている企業も多いのではないでしょうか?

そんな方におすすめなのが以下の資料です。

■お役立ち資料

「社内コミュニケーション施策20選」

20種類のコミュニケーション施策を実際の画面イメージ付きでご紹介しています。

「社内履歴書」や「役員ランチ」などのユニークな取り組みを含め、具体的な施策とその運用ポイントを徹底解説。さらに、施策を導入するだけでなく、継続的な改善や見直しが必要な理由についても詳しく解説しています。

この資料で得られるメリット

- 自社の課題に適した施策が見つかる!

- 実践企業の成功事例を参考に、運用イメージが明確に!

- 施策の効果を最大化するための改善ポイントも網羅!

コミュニケーション活性化のために、「何をすればいいのか」「どうやって続けるのか」が分かる資料です。今すぐダウンロードして、効果的な社内施策の第一歩を踏み出しましょう!

.webp&w=3840&q=75)