客先常駐で離れていても、”体温のあるコミュニケーション” で社員が切磋琢磨し合う会社へ - コクー株式会社のTUNAG活用事例

「人財」×「デジタル」領域で、ITインフラ事業やEXCEL女子事業、デジタルマーケティング事業、RPA事業などを展開するコクー株式会社。2019年2月に創業した同社では、「for me, for you.」をスローガンに掲げています。

「圧倒的当事者意識を持って、仲間とともに切磋琢磨してイキイキと働く。それが真の顧客満足につながる。そんな考え方を大切に、416名(※取材時)の従業員が多様性を持って、楽しみ、尊重し合いながらイノベーションを起こしています」

そう話すのは、代表取締役CEOの入江雄介様。社員がDX人材派遣という形でお客様先に常駐し、顧客のDX推進をサポートする同社。なぜTUNAG(ツナグ)の導入に至ったのか、課題解決のためにどう活用しているのか、入江様、カルチャー推進室の石井様、佐々木様に伺いました。

※代表取締役CEO 入江様

※代表取締役CEO 入江様

※カルチャー推進室 石井様

※カルチャー推進室 石井様

※カルチャー推進室 佐々木様

※カルチャー推進室 佐々木様

石井:TUNAGは「会社を知る・社員を知る」、あと「褒める文化」というところで利用しています。

佐々木:例えば、社内表彰では各アメーバのリーダーがメンバーを推薦して、その中から事業部長とか役員が受賞者を決めるんですけど、受賞者や受賞理由はもちろん、選ばれなかった社員の推薦文も全部TUNAGに載せています。

自分がどういう理由で表彰とか推薦されたか分かって、「やる気になりました!」みたいなコメントをくれた社員もいますね。あとは、過去にどんな社員がどんな理由で表彰されたかも分かるので、新しく入社した社員も何を頑張れば評価されるのかが見やすくなっていると思います。

〜社長からのトップメッセージや、役員の皆さんからもコラムを発信していますね〜

佐々木:月曜日は代表メッセージ、水曜日は役員コラム、木曜日はマネージャーコラムみたいな感じで、週3回ぐらいはコラムが出ていくような形になってますね。もともとは社長メッセージのみ発信していたんですけど、TUNAGを導入したタイミングで役員が増えたこともあって「どんな人なのか」「どういう思いでやっているのか」というのを発信した方がいいねということで、役員コラムがスタートしました。それに付随して、各事業部のマネージャーからもミッションや思い、今の課題などを発信し始めました。他の事業部でどういう取り組みをしているかもより見やすくなり、会社の理解に繋がっていますね。

〜御社ではコクーラジオという取り組みをしているそうですが、これはどんな取り組みでしょうか〜

佐々木:毎週水曜日の19時から、社内のラジオ番組としてコクーラジオというのを運営しています。リモートワークになった一方で社員数はすごく増えていて、知らない社員が多い状態を解消しようということで「社員と社員をつなぐ」というミッションで、その週のテーマに沿ったゲスト社員に出演してもらっています。番組の運営は「コクーつなぎ隊」という有志でやっていて、MCやアーカイブ動画にテロップを入れるなど、役割分担して活動していますね。

ラジオは生配信なんですが、常駐するお客様先によって定時が違って19時に見れない社員もいるので、アーカイブの動画をTUNAG上にアップしています。

石井:TUNAGは「会社を知る・社員を知る」、あと「褒める文化」というところで利用しています。

佐々木:例えば、社内表彰では各アメーバのリーダーがメンバーを推薦して、その中から事業部長とか役員が受賞者を決めるんですけど、受賞者や受賞理由はもちろん、選ばれなかった社員の推薦文も全部TUNAGに載せています。

自分がどういう理由で表彰とか推薦されたか分かって、「やる気になりました!」みたいなコメントをくれた社員もいますね。あとは、過去にどんな社員がどんな理由で表彰されたかも分かるので、新しく入社した社員も何を頑張れば評価されるのかが見やすくなっていると思います。

〜社長からのトップメッセージや、役員の皆さんからもコラムを発信していますね〜

佐々木:月曜日は代表メッセージ、水曜日は役員コラム、木曜日はマネージャーコラムみたいな感じで、週3回ぐらいはコラムが出ていくような形になってますね。もともとは社長メッセージのみ発信していたんですけど、TUNAGを導入したタイミングで役員が増えたこともあって「どんな人なのか」「どういう思いでやっているのか」というのを発信した方がいいねということで、役員コラムがスタートしました。それに付随して、各事業部のマネージャーからもミッションや思い、今の課題などを発信し始めました。他の事業部でどういう取り組みをしているかもより見やすくなり、会社の理解に繋がっていますね。

〜御社ではコクーラジオという取り組みをしているそうですが、これはどんな取り組みでしょうか〜

佐々木:毎週水曜日の19時から、社内のラジオ番組としてコクーラジオというのを運営しています。リモートワークになった一方で社員数はすごく増えていて、知らない社員が多い状態を解消しようということで「社員と社員をつなぐ」というミッションで、その週のテーマに沿ったゲスト社員に出演してもらっています。番組の運営は「コクーつなぎ隊」という有志でやっていて、MCやアーカイブ動画にテロップを入れるなど、役割分担して活動していますね。

ラジオは生配信なんですが、常駐するお客様先によって定時が違って19時に見れない社員もいるので、アーカイブの動画をTUNAG上にアップしています。

〜実感している効果から、どんな企業にTUNAGが合いそうだと感じましたか?〜

石井:リモートワークが当たり前になる中、コミュニケーションはすごく重要で、TUNAGはそれにマッチしたツールだと思っています。社内コミュニケーションや会社の方向性に課題を抱えている企業さんにおすすめですし、経営層からの発信ができて通知も届くので、理念浸透に課題を抱えている企業様にもおすすめです。

佐々木:個人的には、TUNAGは多店舗展開をしているような会社さんにもフィットするのではないかと思っています。各店の取り組みを共有したり、こういう従業員がいるんだよという紹介を、TUNAGを通してできたら楽しいんだろうなと思いますね。当社も社員がお客様先に常駐していて、TUNAGがあるからこそコミュニケーションが取れていると思っています。

〜実感している効果から、どんな企業にTUNAGが合いそうだと感じましたか?〜

石井:リモートワークが当たり前になる中、コミュニケーションはすごく重要で、TUNAGはそれにマッチしたツールだと思っています。社内コミュニケーションや会社の方向性に課題を抱えている企業さんにおすすめですし、経営層からの発信ができて通知も届くので、理念浸透に課題を抱えている企業様にもおすすめです。

佐々木:個人的には、TUNAGは多店舗展開をしているような会社さんにもフィットするのではないかと思っています。各店の取り組みを共有したり、こういう従業員がいるんだよという紹介を、TUNAGを通してできたら楽しいんだろうなと思いますね。当社も社員がお客様先に常駐していて、TUNAGがあるからこそコミュニケーションが取れていると思っています。

佐々木:「一人ひとりが、会社をつくる。一人ひとりが、未来をつくる。」という当社のミッションを全員が体現していけたらと思っています。みんな何かしらアイデアや課題に対しての解決案を持っていると思うんですけど、一人だとそれを出しづらかったりする。TUNAGをきっかけに、同じ思いを持った仲間とつながって、形にしていけるような使い方ができればと思います。

石井:カルチャー推進室では今期「We are Creators」というコンセプトを掲げていて、採用ブログや事例紹介の記事を書く班、会社制度を作る班、部門間のニーズをキャッチして他の事業部に紹介するチームなど、新しい社内組織が次々と立ち上がっています。この活動を通してミッションを実現して行けたらと思っていますし、そのためには、やっぱりTUNAGのような「全社員を見渡せる場所」が必要だと思うんです。TUNAGを見て、「このグループはこんな活動をしてるんだ」「私もやってみたい」と思ってもらえるような活用の仕方をしたいですね。

〜入江様、佐々木様、石井様、お話を聞かせていただきありがとうございました!〜

佐々木:「一人ひとりが、会社をつくる。一人ひとりが、未来をつくる。」という当社のミッションを全員が体現していけたらと思っています。みんな何かしらアイデアや課題に対しての解決案を持っていると思うんですけど、一人だとそれを出しづらかったりする。TUNAGをきっかけに、同じ思いを持った仲間とつながって、形にしていけるような使い方ができればと思います。

石井:カルチャー推進室では今期「We are Creators」というコンセプトを掲げていて、採用ブログや事例紹介の記事を書く班、会社制度を作る班、部門間のニーズをキャッチして他の事業部に紹介するチームなど、新しい社内組織が次々と立ち上がっています。この活動を通してミッションを実現して行けたらと思っていますし、そのためには、やっぱりTUNAGのような「全社員を見渡せる場所」が必要だと思うんです。TUNAGを見て、「このグループはこんな活動をしてるんだ」「私もやってみたい」と思ってもらえるような活用の仕方をしたいですね。

〜入江様、佐々木様、石井様、お話を聞かせていただきありがとうございました!〜

導入前の課題

コロナ禍でも横のつながり・コミュニケーションを実現したかった

〜TUNAG導入前、御社ではどんな課題を感じていましたか?〜 入江:もともと、みんなで切磋琢磨してチームとして成長しながら働いていく会社にしたいと思っていて、横のつながりやコミュニケーションは非常に重視してます。しかも普段お客様のところに常駐するというビジネスモデル上、コミュニケーションというのはなおさら重視していたんです。そんな中でコロナ禍になって、どうしたら上手くコミュニケーションがとれるかみんなで考えた結果、やっぱりオンラインのコミュニケーション方法だろうということで色々なツールを検討しました。 ※代表取締役CEO 入江様

※代表取締役CEO 入江様

社員がお客様先に常駐するため、帰属意識が希薄になりやすかった

石井:当社では業務体系上、社員のほとんどがお客様先に常駐するスタイルなので、帰属意識が希薄になりやすい環境というのも課題でした。TUNAGを導入する前に他のツールも入れていたんですが、カスタマイズ性が低かったり、障害が頻発してサービスが停止してしまったり、サポート体制も能動的な感じではなくて、不安が大きかったんです。TUNAGの導入理由

他社ツールと比較してカスタマイズ性が高く、「やりたいことができる」とワクワクした

石井:TUNAGを導入したのは、さらなるコミュニケーションの活性化と理念浸透のためです。当社は明確に「これがやりたい」「あれがやりたい」っていうのがあって、色々なツールをかなり検討したんですけど、それぞれ機能を調べて表にしてみたらTUNAGは圧倒的にできることが多くて。 以前使っていたツールではできないことが多かったんですけど、TUNAGは色々カスタマイズができて、「これは導入したら絶対に楽しいな」ってワクワクしたことが決め手になりましたね。 ※カルチャー推進室 石井様

※カルチャー推進室 石井様

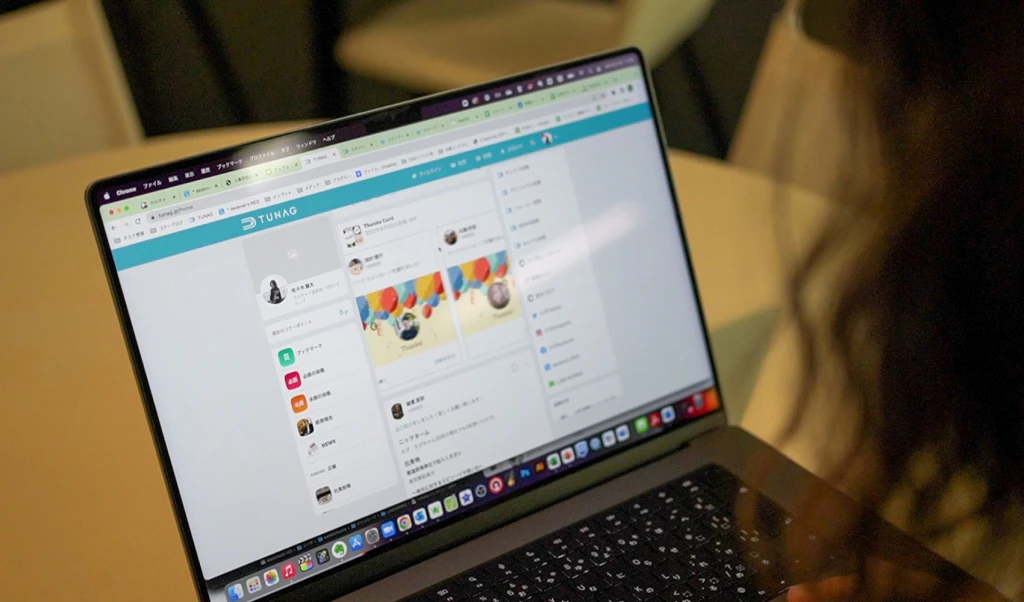

TUNAGの運用について

TUNAG運用を各部署で分担、スタート時は動画を活用して浸透

佐々木:新しくTUNAGの制度を作ったり承認したりといった運営は、石井や私などカルチャー推進室で担当しています。社員のアカウント関連、例えば新しく入社した方の登録とかは経営管理部にお願いしています。ただ、他の導入企業さんの事例でTUNAG運用チームを作っているというお話も聞いたので、今後はそういった運営体制も検討していきたいですね。 〜TUNAGの運用にあたって、どんなことからスタートされたのでしょうか〜 佐々木:当初は以前使っていたアプリを踏襲するところから始まったんですが、他にも活用の可能性が色々あるということでカルチャー推進室でアイデアを出して制度を作りました。「こんな制度ができました」「こんなふうに使います」って石井が説明する動画を公開したりしたら、皆さん「面白そう!」という感じで触ってくれましたね。 ※カルチャー推進室 佐々木様

※カルチャー推進室 佐々木様

「一回体験することが大事」入社オリエンテーションやアメーバ会でTUNAGに触れる時間を設ける

〜他社様では従業員の方を巻き込んでいくときにハードルを感じられることが多いようですが、御社ではそうした点はいかがでしたか?〜 佐々木:当社ではアメーバ組織という形でグループを分けているのですが、「褒める文化」の浸透のために毎月のアメーバ会のときTUNAG上でカードを送り合う時間をとっています。やっぱりログインすると他の投稿も気になって見たりしてくれるので、月に1回くらいはログインする機会を作っていますね。 また、新しく入社する社員には入社オリエンテーションの中でTUNAG上で「これからよろしくね」とカードを送ってもらっていて、それでTUNAGのハードルが下がって使いやすくなっていると思います。一回やってみれば趣味が一緒の社員と繋がったりして自然と見てくれる社員が多いので、まず一回体験することが大事なんだと思います。TUNAGを活用した具体的な取り組み

「会社を知る・社員を知る」「褒める文化」社内表彰・トップメッセージ・ラジオなどを運用

石井:TUNAGは「会社を知る・社員を知る」、あと「褒める文化」というところで利用しています。

佐々木:例えば、社内表彰では各アメーバのリーダーがメンバーを推薦して、その中から事業部長とか役員が受賞者を決めるんですけど、受賞者や受賞理由はもちろん、選ばれなかった社員の推薦文も全部TUNAGに載せています。

自分がどういう理由で表彰とか推薦されたか分かって、「やる気になりました!」みたいなコメントをくれた社員もいますね。あとは、過去にどんな社員がどんな理由で表彰されたかも分かるので、新しく入社した社員も何を頑張れば評価されるのかが見やすくなっていると思います。

〜社長からのトップメッセージや、役員の皆さんからもコラムを発信していますね〜

佐々木:月曜日は代表メッセージ、水曜日は役員コラム、木曜日はマネージャーコラムみたいな感じで、週3回ぐらいはコラムが出ていくような形になってますね。もともとは社長メッセージのみ発信していたんですけど、TUNAGを導入したタイミングで役員が増えたこともあって「どんな人なのか」「どういう思いでやっているのか」というのを発信した方がいいねということで、役員コラムがスタートしました。それに付随して、各事業部のマネージャーからもミッションや思い、今の課題などを発信し始めました。他の事業部でどういう取り組みをしているかもより見やすくなり、会社の理解に繋がっていますね。

〜御社ではコクーラジオという取り組みをしているそうですが、これはどんな取り組みでしょうか〜

佐々木:毎週水曜日の19時から、社内のラジオ番組としてコクーラジオというのを運営しています。リモートワークになった一方で社員数はすごく増えていて、知らない社員が多い状態を解消しようということで「社員と社員をつなぐ」というミッションで、その週のテーマに沿ったゲスト社員に出演してもらっています。番組の運営は「コクーつなぎ隊」という有志でやっていて、MCやアーカイブ動画にテロップを入れるなど、役割分担して活動していますね。

ラジオは生配信なんですが、常駐するお客様先によって定時が違って19時に見れない社員もいるので、アーカイブの動画をTUNAG上にアップしています。

石井:TUNAGは「会社を知る・社員を知る」、あと「褒める文化」というところで利用しています。

佐々木:例えば、社内表彰では各アメーバのリーダーがメンバーを推薦して、その中から事業部長とか役員が受賞者を決めるんですけど、受賞者や受賞理由はもちろん、選ばれなかった社員の推薦文も全部TUNAGに載せています。

自分がどういう理由で表彰とか推薦されたか分かって、「やる気になりました!」みたいなコメントをくれた社員もいますね。あとは、過去にどんな社員がどんな理由で表彰されたかも分かるので、新しく入社した社員も何を頑張れば評価されるのかが見やすくなっていると思います。

〜社長からのトップメッセージや、役員の皆さんからもコラムを発信していますね〜

佐々木:月曜日は代表メッセージ、水曜日は役員コラム、木曜日はマネージャーコラムみたいな感じで、週3回ぐらいはコラムが出ていくような形になってますね。もともとは社長メッセージのみ発信していたんですけど、TUNAGを導入したタイミングで役員が増えたこともあって「どんな人なのか」「どういう思いでやっているのか」というのを発信した方がいいねということで、役員コラムがスタートしました。それに付随して、各事業部のマネージャーからもミッションや思い、今の課題などを発信し始めました。他の事業部でどういう取り組みをしているかもより見やすくなり、会社の理解に繋がっていますね。

〜御社ではコクーラジオという取り組みをしているそうですが、これはどんな取り組みでしょうか〜

佐々木:毎週水曜日の19時から、社内のラジオ番組としてコクーラジオというのを運営しています。リモートワークになった一方で社員数はすごく増えていて、知らない社員が多い状態を解消しようということで「社員と社員をつなぐ」というミッションで、その週のテーマに沿ったゲスト社員に出演してもらっています。番組の運営は「コクーつなぎ隊」という有志でやっていて、MCやアーカイブ動画にテロップを入れるなど、役割分担して活動していますね。

ラジオは生配信なんですが、常駐するお客様先によって定時が違って19時に見れない社員もいるので、アーカイブの動画をTUNAG上にアップしています。

スタンプやリレー投稿で社内交流を促進

佐々木:当社ではスタンプに力を入れていて、代表の入江やキャラクターの立った社員のスタンプを作ったところ、皆さんすごく活用してくれています。TUNAGにも「スタンプ応募」という制度を設けていて、「こんなスタンプがあったらおもしろいね」と提案をもらったり、会話が生まれていますね。また、社内イベントでリモートで絵を描いてスタンプにしたりもしました。TUNAGに投稿するときに気軽にスタンプが押せるような状態にして、活性化を図っています。 あとは、アメーバ内でのリレー投稿なんかもやっています。リモートなので同じアメーバでも会ったことがない社員とかよく知らない社員もいて、出社したときに「初めまして」みたいなのも結構あるので。アメーバの中で何かテーマを決めてリレー投稿することによって、そういったところを解消しています。TUNAGの導入効果

代表の想いや会社の状況を社員に発信でき、理念浸透や会社理解が進んだ

入江:今までは私から社員へのメッセージって月に1回とか四半期に1回だけだったので、毎週1回発信するようになって自分自身の整理にもなるし、社員に対しても週1回、今思っていることや会社の状況を発信できるようになって、すごくよかったと思っています。普段コラムに反応がない社員からも、「実はコラムを見てこんなふうに感じてました」と言われることも結構あって、やっててよかったなと思いますね。 石井:代表の入江のコラムとか、役員やマネジメント層から発信するコラムで、理念浸透や事業部への理解が深まってきているのを感じていますね。

アンケートでコミュニケーションの数値が上昇、TUNAGがきっかけで社員同士の交流が活性化

石井:TUNAGの投稿がきっかけで会話が生まれたりチャットが来たりしていて、出社でも在宅でも今まで以上にコミュニケーションが活性化してきている実感があります。数字的なところで言うと、社員満足アンケートでコミュニケーションの数値が上がりつつあったり、前のアプリからTUNAGになって投稿数やコメント数が増え続けていて、効果が出てるなというのは実感しています。 佐々木:僕らもカルチャー推進室としてコラムを書いているので、「この間のコラム読んだんですけど」と声をかけてもらうことが増えましたね。あと、趣味の面で本当に繋がりが増えて普段からTUNAGのコメントでやり取りしてるので、いざ何かで会ったときにも「〇〇さんですよね」みたいなのはすごく増えてて、いいことだなと感じています。 入江:コロナ禍をきっかけに部活動の制度も作ったんですけど、「ワイン好きなんです」っていう社員に「僕ワイン部に入ってるから一緒に入ろうよ」みたいな、同じ趣味の社員を誰かしらが誘って、またその輪が広がっていく。リレーション to リレーションみたいな形で何か繋がっていくっていうのはすごく効果を感じてます。 〜実感している効果から、どんな企業にTUNAGが合いそうだと感じましたか?〜

石井:リモートワークが当たり前になる中、コミュニケーションはすごく重要で、TUNAGはそれにマッチしたツールだと思っています。社内コミュニケーションや会社の方向性に課題を抱えている企業さんにおすすめですし、経営層からの発信ができて通知も届くので、理念浸透に課題を抱えている企業様にもおすすめです。

佐々木:個人的には、TUNAGは多店舗展開をしているような会社さんにもフィットするのではないかと思っています。各店の取り組みを共有したり、こういう従業員がいるんだよという紹介を、TUNAGを通してできたら楽しいんだろうなと思いますね。当社も社員がお客様先に常駐していて、TUNAGがあるからこそコミュニケーションが取れていると思っています。

〜実感している効果から、どんな企業にTUNAGが合いそうだと感じましたか?〜

石井:リモートワークが当たり前になる中、コミュニケーションはすごく重要で、TUNAGはそれにマッチしたツールだと思っています。社内コミュニケーションや会社の方向性に課題を抱えている企業さんにおすすめですし、経営層からの発信ができて通知も届くので、理念浸透に課題を抱えている企業様にもおすすめです。

佐々木:個人的には、TUNAGは多店舗展開をしているような会社さんにもフィットするのではないかと思っています。各店の取り組みを共有したり、こういう従業員がいるんだよという紹介を、TUNAGを通してできたら楽しいんだろうなと思いますね。当社も社員がお客様先に常駐していて、TUNAGがあるからこそコミュニケーションが取れていると思っています。

褒める文化が浸透し、「ありがとう」や「頑張ってね」の声が生まれた

入江:会社として褒める文化や感謝する文化を大切にしているので、サンクスカードで「実はこんなことに感謝してます」とみんなが言い合えるのってなんかすごくいいですね。ちゃんと社員同士のコミュニケーションがあって「ありがとう」が生まれているんだってアプリを通じて見えるので、僕もやっぱり元気がもらえるし、それがどんどん輪になっていってるというのは、非常に効果があったなと実感しています。 佐々木:これから産休・育休を取りますという社員に対して「頑張ってね!」みたいな応援が自然に発生していたり、「子どもが生まれました!」とかのおめでたいニュースも見られるので、そういった点ではすごくいいなと思いますね。

今後TUNAGで実現したいこと

ビジョンを実現するために「TUNAGは全社員を見渡せる場所」

〜今後どんな組織を作っていきたいと考えていますか?〜 入江:これからの日本社会において、僕らが取り組んでいる「人財」×「デジタル」というのは、2つの点でキーワードになると思っています。1つは、デジタルやテクノロジーの力で1人当たりの生産性を圧倒的に上げて、日本を元気にすること。もう1つは、既存の人材の活用です。その中で、ダイバーシティ&インクルージョンが当たり前の社会を実現することが私たちのパーパス、存在意義だと定義しています。 今はその第1ステップとして、女性がイキイキ働き活躍できる社会を作る。このビジョンに向かって、一人ひとりが当事者意識を持って切磋琢磨して取り組んでいく。そんな会社を作れば社会が変わると思ってるので、個々が強い思いを持って取り組めるような組織にしていきたいですね。そういったものの前提がやっぱりコミュニケーションだと思うので、TUNAGを通して体温のあるコミュニケーションに取り組んで、イノベーションを起こしていきたいです。 佐々木:「一人ひとりが、会社をつくる。一人ひとりが、未来をつくる。」という当社のミッションを全員が体現していけたらと思っています。みんな何かしらアイデアや課題に対しての解決案を持っていると思うんですけど、一人だとそれを出しづらかったりする。TUNAGをきっかけに、同じ思いを持った仲間とつながって、形にしていけるような使い方ができればと思います。

石井:カルチャー推進室では今期「We are Creators」というコンセプトを掲げていて、採用ブログや事例紹介の記事を書く班、会社制度を作る班、部門間のニーズをキャッチして他の事業部に紹介するチームなど、新しい社内組織が次々と立ち上がっています。この活動を通してミッションを実現して行けたらと思っていますし、そのためには、やっぱりTUNAGのような「全社員を見渡せる場所」が必要だと思うんです。TUNAGを見て、「このグループはこんな活動をしてるんだ」「私もやってみたい」と思ってもらえるような活用の仕方をしたいですね。

〜入江様、佐々木様、石井様、お話を聞かせていただきありがとうございました!〜

佐々木:「一人ひとりが、会社をつくる。一人ひとりが、未来をつくる。」という当社のミッションを全員が体現していけたらと思っています。みんな何かしらアイデアや課題に対しての解決案を持っていると思うんですけど、一人だとそれを出しづらかったりする。TUNAGをきっかけに、同じ思いを持った仲間とつながって、形にしていけるような使い方ができればと思います。

石井:カルチャー推進室では今期「We are Creators」というコンセプトを掲げていて、採用ブログや事例紹介の記事を書く班、会社制度を作る班、部門間のニーズをキャッチして他の事業部に紹介するチームなど、新しい社内組織が次々と立ち上がっています。この活動を通してミッションを実現して行けたらと思っていますし、そのためには、やっぱりTUNAGのような「全社員を見渡せる場所」が必要だと思うんです。TUNAGを見て、「このグループはこんな活動をしてるんだ」「私もやってみたい」と思ってもらえるような活用の仕方をしたいですね。

〜入江様、佐々木様、石井様、お話を聞かせていただきありがとうございました!〜

TUNAGがすぐわかる資料

3点セット

TUNAGのサービス資料や導入事例集を

まとめてダウンロードできます

資料をダウンロードする(無料)