20代・30代の管理職候補が見つからない? 「時間」「責任」の壁を突破する育成法を徹底解説。

近年、多くの企業が苦戦している30代の管理職候補育成。調査によると、20代・30代の7割が管理職に興味を持っているものの、「時間的な負担」や「責任の大きさ」への不安から昇進を避ける傾向があります。結果として、世代交代の遅れや組織の硬直化が進み、企業の競争力低下にもつながりかねません。本記事では、管理職候補を見つける方法や、適切な育成方法を解説します。

【時間がない方のためのポイントまとめ】

- 管理職に興味のある社員を、会社が見つけられていない可能性もある

- 管理職候補の発掘には、性別にかかわらず個々の適性を見極めることが重要

- 発掘した管理職候補の育成には、施策を多角的に組み合わせる必要がある

30代の管理職候補育成はなぜ難しいのか

30代のビジネスパーソンの多くは管理職に関心がある一方で、昇進に対する不安や負担感から一歩踏み出せない人も少なくありません。

なぜ管理職を敬遠するのか、まずはその原因についてエン・ジャパン株式会社が行った調査結果を元に考えましょう。

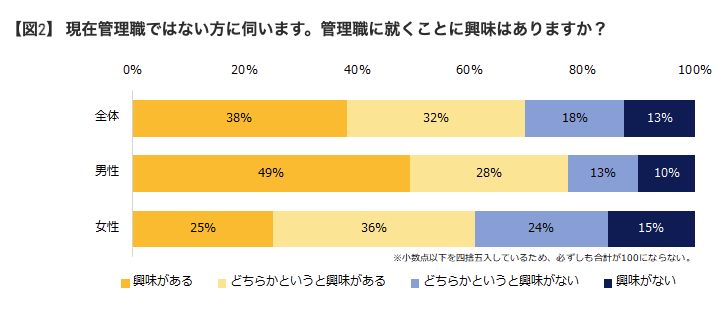

7割が「管理職に興味あり」と回答

エン・ジャパン株式会社の調査によると、20代・30代のビジネスパーソンの約7割が管理職に興味を持っていると回答しています。

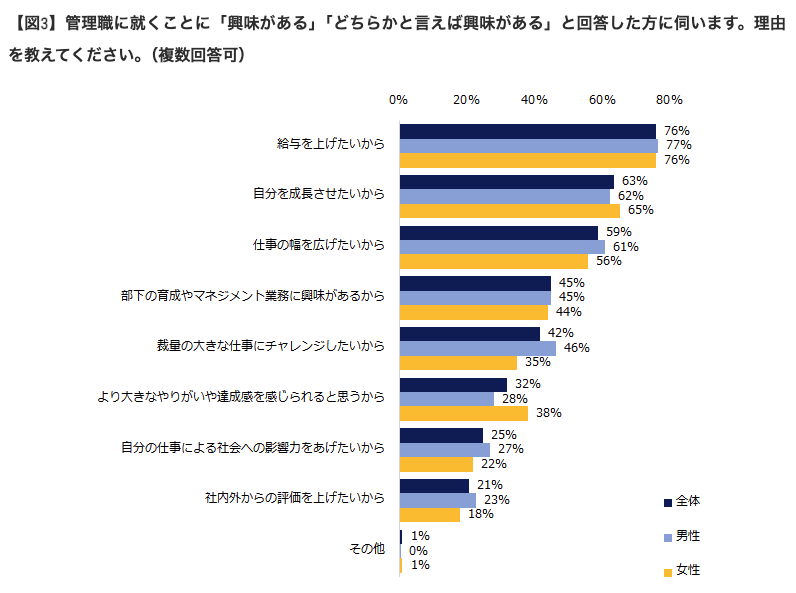

その理由として最も多かったのは「給与を上げたいから」(76%)であり、給与面でのメリットが昇進への動機になっているようです。

次いで、「自分を成長させたいから」(63%)、「仕事の幅を広げたいから」(59%)といったキャリア形成に関する理由が挙げられており、多くの若手社員がスキルアップや自身の市場価値向上を意識していることが読み取れます。

興味なしの理由は「時間的な負担」「責任の大きさ」

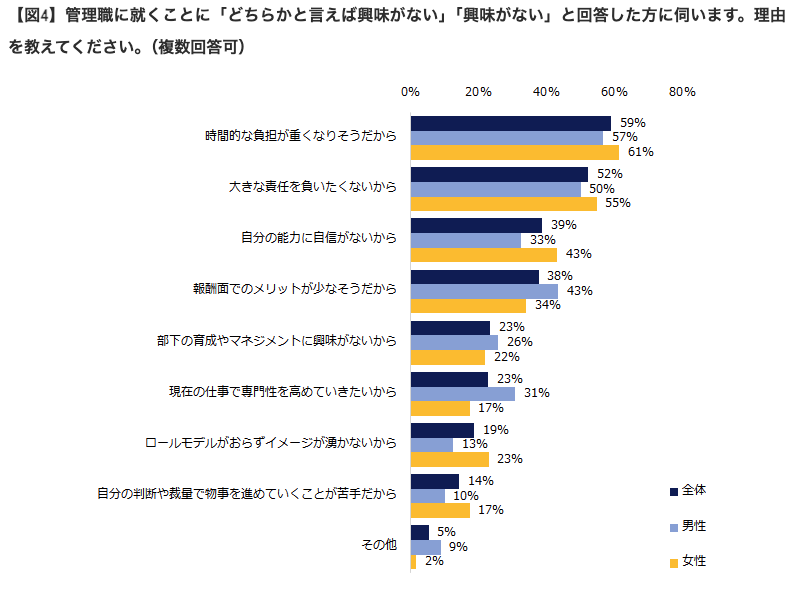

一方で、管理職への昇進に興味がないと回答した人の多くは、「時間的な負担が重くなりそうだから」(59%)、「大きな責任を負いたくないから」(52%)を理由に挙げています。

他にも「自分の能力に自信がないから」(39%)、「報酬面でのメリットが少なそうだから」(38%)といった意見も見られました。

また男女で格差が大きい回答としては「現在の仕事で専門性を高めていきたいから」(男性31%、女性17%)、「ロールモデルがおらずイメージが湧かないから」(男性13%、女性23%)が挙げられます。

ライフイベントの変化が挑戦への躊躇を生むことも

同資料の中には以下のような意見も見られます。

- 子育てと両立するのが難しそうだから。周りの女性管理職も子育てと両立している人がほとんどいない。(20代女性)

- 仕事の責任が大きくなることで時間外対応が増えそう。プライベートと仕事を切り分けたいが、管理職はそれがやりにくそうだと思う。精神的な負荷と報酬が見合わないことも多そうな印象。(20代女性)

20〜30代は、結婚や出産、子育て、介護などライフイベントが発生しやすい時期です。こうした人生の転機に直面する中で、管理職への挑戦をためらう人も少なくありません。

特に、子育てや介護と仕事を両立しなければならない状況では、長時間労働や責任の増加を伴う管理職の役割に対するハードルが高まります。

女性管理職の登用を阻む壁と企業ができる環境整備

30代社員の管理職登用を語る上で、見逃せないのが「女性管理職」の育成と登用の課題です。多くの企業では女性の活躍推進を掲げているものの、依然として管理職に占める女性比率は低水準にとどまっており、具体的な課題と向き合う必要があります。

ロールモデル不足と、キャリアの不確実性が意欲を下げる

エン・ジャパンの調査によれば、「ロールモデルがいないため、管理職のイメージが湧かない」と回答した割合は、女性が23%で男性よりも10ポイント以上高くなっています。実際に、社内で女性管理職の数が少ない職場では、自身の将来像を描きづらく、キャリアへの不安を感じる社員も多く見られます。

加えて、昇進後の働き方や責任範囲が明確でない場合、「家庭や育児との両立が困難になるのでは」という漠然とした不安が管理職志向の減退を招く要因となっているのです。

ライフイベントを前提とした制度設計がカギ

女性の管理職登用を推進するためには、結婚・出産・育児などのライフイベントを想定した制度設計が不可欠です。例えば、フレックス制度や在宅勤務の柔軟な活用、育児中の時短勤務中でも昇進可能な評価制度など、働き方の多様性を前提とした仕組みが求められます。

なお、これは女性社員だけでなく男性社員も含めてのことです。家事・育児に参加したい男性社員が上司や会社の理解を得られない限り女性社員に家事・育児の負担が集中し、女性管理職も生まれづらくなってしまいます。

また、「出産や育児を経ても、管理職として活躍できる」実例を積極的に発信することで、女性社員が自らの将来を前向きに捉えやすくなります。

管理職登用の視点を性別から「個の適性」へと転換する

最も重要なのは、個人の適性や意欲を正しく評価する文化を醸成することです。

性別にかかわらず、リーダーシップ・柔軟性・責任感といった資質を持つ人材を適切に評価し、平等に機会を与える体制を構築することが、真の意味でのダイバーシティ推進につながります。

企業が性別にかかわらず多様な人材の挑戦を後押しすることで、結果的に女性管理職比率の向上にも寄与し、組織の柔軟性と競争力を高めることができるでしょう。

管理職候補が育たないことで生じる弊害

管理職候補の育成が滞ることは、企業にとって深刻な課題を引き起こします。多くの企業が「次世代リーダーが育っていない」という漠然とした不安を抱えていますが、具体的にどのような弊害が生じるのでしょうか?

世代交代の遅れによる組織の硬直化

管理職候補の育成が進まないことで、世代交代の遅れが生じ、組織の硬直化を招くリスクがあります。長年にわたり同じ管理職が在任し続けると、新しい視点や柔軟な発想が取り入れにくくなり、変化する市場環境に対応しづらくなるのです。

また、年功序列の風潮が強い企業では、若手社員が昇進のチャンスを得にくくなり、意欲的な社員の成長機会を奪ってしまう可能性もあります。

こうした課題を解決するためには、適正なタイミングでの昇進制度の整備や、若手が積極的に挑戦できる環境づくりが必要です。

リーダー不在による業務の停滞と意思決定の遅れ

管理職候補が不足すると、現場のリーダーが不在となり、業務の進行が滞る可能性があります。特に、チームの方向性を示す役割を担う管理職がいないと、部門ごとの意思決定が遅れ、業務効率が低下するリスクが高まります。

また、部下の指導や育成を担う人材が不足すると、若手社員が適切なサポートを受けられず、成長機会が損なわれかねません。

キャリアパスが不明確になり、若手のモチベーションが低下する

管理職登用が進まない組織では、キャリアパスが不明確になり、若手社員のモチベーション低下を招く恐れがあります。

特に、昇進の基準やプロセスが不透明な企業では社員が自身の将来像を描きにくくなり、成長意欲の減退や離職率の上昇を引き起こす要因となります。

競争力が低下する

市場の変化に対応するためには、柔軟な組織運営とスピーディーな意思決定が求められますが、管理職の不足によってこれらの対応が遅れると、競争優位性を維持することが難しくなります。

特に、DXやグローバル化が進む現代のビジネス環境においては、若手リーダーの育成と適切な登用が企業成長のカギです。

企業は、積極的に管理職候補を育成し、持続的な成長を実現するための体制を整えることが求められます。

適性のある若手社員を発掘する方法

若手社員の約7割が「管理職に興味がある」と答えている一方で、多くの企業では管理職育成が思うように進んでいません。このことから、「管理職に興味のある社員を会社が見つけられていない」「内心では管理職に興味のある社員が、上司や会社にそれを伝えられていない」などの可能性があると考えられます。

そこで必要なのが、若手社員の適性や成長可能性を見極め、管理職候補を「発掘」することです。そこで本章では、管理職候補を見つけ出す具体的な方法を紹介します。

日々の業務を見て上長から推薦

管理職候補を見つけるには、現場でのパフォーマンスを直接観察できる上長の推薦が重要です。日々の業務の中で、責任感が強く、チームをまとめる力がある社員は、将来の管理職として適性を持っている可能性が高いと考えられます。

特に、自ら課題を見つけて解決策を提案できる人材や、周囲と円滑なコミュニケーションを取れる社員は、管理職候補として適しています。

推薦制度を整えることで、現場で活躍する社員をいち早く見出し、育成の機会を提供することが可能です。

日報や研修レポートで人材開発部門等が適性を把握

上長の推薦だけでなく、日報や研修レポートを活用して人材開発部門などが適性を把握することも有効です。

日々の業務報告の中には、社員の思考の深さやリーダーシップの発揮度合いが表れることがあります。例えば、業務の改善点を積極的に提案する社員や、チーム全体の動きを考慮した報告を行う社員は、管理職の素質がある可能性が高いでしょう。

研修のレポート内容なども、「学んだことを業務にどう活かそうとしているか」観察することで、主体的に成長しようとする意欲の高い人材を発掘できます。

管理職候補の適性を見極めるポイント

管理職としての適性を判断するには、以下のようなポイントを重視する必要があります。

リーダーシップの発揮度合い

- チームをまとめ、周囲を巻き込む力があるか

- 問題解決能力があり、冷静な判断ができるか

コミュニケーション能力

- 部下や同僚との円滑な対話ができるか

- 相手の意見を尊重しながら適切に指示を出せるか

主体性と柔軟性

- 新しい課題に積極的に取り組む姿勢があるか

- 変化に対応し、柔軟な考え方ができるか

責任感と決断力

- 困難な状況でも適切な判断を下し、責任を持って対応できるか

- 組織の方針を理解し、長期的な視点で物事を考えられるか

企業がこれらのポイントを基に管理職候補を見極めることで、適性のある人材を適切に登用できるようになります。

管理職候補の社員を育成するポイント

管理職候補を見つけたあとは、彼らの成長をしっかりと支える仕組みや体制が不可欠です。座学研修やOJTだけでなく、心理的安全性の確保や長期的なキャリアビジョンの提示など、多角的なアプローチが求められます。ここでは、発掘した管理職候補を効果的に育成するためのポイントを解説します。

研修やOJTだけでは不十分?実践的な育成機会を

管理職候補の育成には、研修やOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)だけでなく、実際の業務を通じた経験が不可欠です。

一般的な座学研修やOJTでは、基礎知識や業務の流れを学ぶことはできても、実際に意思決定を下し、チームを率いる能力を養うには不十分な場合があります。

そのため、若手のうちからプロジェクトリーダーの役割を与えたり、小規模なチームマネジメントを経験させたりと、実践的なスキルを身につける機会を提供することが重要です。そのためのキャリアパスやフローを備えた育成プログラムを構築しましょう。

心理的安全性を確保し、挑戦できる職場を作る

管理職候補の育成には、挑戦しやすい職場環境を作ることが不可欠です。心理的安全性が確保されていない職場では、失敗を恐れてチャレンジを避ける傾向が強まり、結果としてリーダーシップを身につける機会が減少してしまいます。

企業としては、失敗を許容し、試行錯誤を評価する文化を醸成することが重要です。具体的には、「トライアンドエラーを歓迎する」方針を明示し、成功事例だけでなく失敗事例も共有する場を設けると良いでしょう。

さらに、上司や先輩が率先して自身の失敗例を共有したり、積極的にサポートする体制を整えたりすることで、若手が安心して挑戦できる環境を作ることができます。メンタープログラムを導入し、経験豊富な管理職が候補者の相談役となることで、より実践的なアドバイスを受けられる環境を整えることも効果的です。

長期的なキャリアビジョンを描ける制度を整える

管理職を目指すにあたって、長期的なキャリアビジョンが描けるかどうかは重要なポイントです。

先述した通り、アンケート結果の中でも、管理職を目指さない理由として「ロールモデルがおらずイメージが湧かないから」という回答は、女性の方が男性よりも約10%多い結果でした。管理職についている女性が少なく、女性が管理職として働くことに対しての不満が見え隠れしています。

例えば、昇進までのプロセスを可視化し、必要なスキルや評価基準を明確にすることで、社員が自らの成長を実感しやすくなります。

また、ロールモデルとなる先輩管理職の事例を紹介することで、目指すべきキャリア像をイメージしやすくすることも有効です。

管理職候補同士の交流機会を設ける

管理職候補が互いに学び合い、切磋琢磨できる環境を整えることも重要です。候補者同士の交流がないと、悩みを共有したり、成功事例を学んだりする機会が少なくなり、育成のスピードが遅れる可能性があります。

企業としては、管理職候補が集まる勉強会やワークショップを定期的に開催し、情報交換の場を提供すると良いでしょう。

経営層の考えを伝え、リーダーシップの重要性を理解させる

管理職候補に対して、経営層のビジョンや考えを直接伝える機会を設けることで、リーダーシップの重要性をより深く理解してもらうことができます。

経営層の視点を知ることで、管理職としての役割や責任感が明確になり、モチベーションの向上にもつながります。例えば、社長や役員が参加するミーティングや講演会を開催し、企業の将来像や経営課題について直接語る場を設けると良いでしょう。

また、管理職候補に経営層の意思決定プロセスを体験させるプログラムを用意することで、経営視点を養うこともできます。

管理職候補の育成には、単なる知識やスキルの習得だけでなく、実践的な経験や挑戦できる環境の提供が不可欠です。

企業がこれらのポイントを意識して育成施策を強化することで、優れたリーダーを育て、組織の発展につなげることができます。

30代管理職登用に成功した企業の事例

管理職候補の発掘から育成、登用までのプロセスを最適化することで、組織の成長を加速させることができます。成功事例を交えながら、経営層のビジョン共有やモチベーション向上の施策など、企業が実践できる具体的なアプローチを紹介します。

ジョブ型雇用の導入で30代管理職が4倍に増加した「リコー」

リコーは、従来の年功序列による昇進制度を見直し、ジョブ型雇用を導入したことで、実力に応じた登用を可能にしました。

職務記述書(JD)を作成し、管理職の人事異動をJDに基づいて判断する仕組みを構築。従来必要だった昇格試験を廃止し、より柔軟な登用が実現しました。

結果として、2022年3月時点で2.5%だった30代の初級管理職の割合は、2024年4月には10.9%にまで増加しています。

参考:リコー、ジョブ型で30代管理職4倍「まさかこんなに早く」:日経ビジネス電子版

プロセス重視の評価制度で30代管理職を積極登用する「マクニカ」

半導体商社のマクニカは、若手に責任と権限を与える独自の人材育成を推進し、30歳前後の社員が毎年管理職に昇進しています。

具体的には、一般社員の評価を「プロセス8割・成果2割」とし、挑戦の姿勢や行動を重視することで、社員が試行錯誤しながら成長できる環境を整えているのです。

社内で実施しているエンゲージメント調査の2019年度と2023年度の数値を比べてみると、実際に改善傾向が見られます。20〜30代がおよそ8割を占める「担当者中堅グレード」の社員の成長実感や裁量権に関するスコアが向上。30代の離職率も4.8%から4.0%と、定着度が高まっています。

挑戦を促す組織変革で30代社員が活躍する「九州電力」

九州電力は、社員のチャレンジ精神を引き出すための組織変革「QdenTransformation(QX)」を推進しています。QXの一環として「次世代能力開発コース」を設け、社員が自身の価値観や目標を見つめ直し、グループで新規事業やプロジェクトを提案する機会を提供しています。

参加者の多くは30代社員です。実際に、30代社員が提案した社内でオンライン相談コミュニティを創設する案は、実用化に向けた検討が進んでいます。

管理職育成の成功が組織の未来を創る

企業の成長には、管理職としてパフォーマンスを発揮できる社員の存在が不可欠です。将来に向けて、優秀な管理職を育成する体制を築くことが、事業成長の鍵を握ると言えるでしょう。

弊社が提供する「TUNAG(ツナグ、https://biz.tunag.jp/ )」は、企業内のコミュニケーションを活性化し、経営層の考えやビジョンを全社員に伝達するための効果的なプラットフォームです。管理職育成に寄与する、TUNAGを通じたアプローチをご紹介します。

■ 関連するお役立ち資料

『3分でわかるTUNAG』

TUNAGの機能やサポート内容をまとめました。現在1,000社以上の企業、100万人以上のユーザーに利用されているサービスです。

1.社長メッセージの発信で経営層の考えを共有

.webp)

TUNAGを活用して「社長メッセージ」を投稿することで、経営層は自身の考えやビジョンをリアルタイムに全社員へ発信できます。

例えば、ジャパネットホールディングスでは、社長が「旭人のつぶやき」と題し、業務に関することからプライベートな内容まで幅広く発信。この取り組みにより、社員との双方向のコミュニケーションが生まれ、社長メッセージには100件以上のコメントが寄せられることもあります。

経営層のメッセージを直接届けることで、社員は会社の方向性やトップの考え方や人となりを理解でき、組織全体の一体感やモチベーション向上につながるのです。

参考:ジャパネットホールディングスの社内報アプリ活用法。社長メッセージにコメント100件の反響

2.日報や研修レポートを活用した管理職候補の発掘

TUNAGでは日報をPCやスマホから簡単に投稿・閲覧できるため、社員の業務や気づきをリアルタイムで把握しやすくなります。また、他の社員の日報にコメントやリアクションを送ることも可能です。

実際に株式会社山梅ではTUNAG導入後、日報へのアクセス性が向上し、他の社員や役員も関心を持って閲覧・コメントをしています。自身の業務内容に対して関心を持ってもらいやすくなったことで、日報に記載される内容のクオリティも向上し、互いの業務内容や業務への思いに対してより理解が深まりました。

多くの企業で運用されている日報ですが、このように運用を一工夫することで、部門や拠点間のコミュニケーションを活性化させつつ、社員の適性や志向性を知る重要な情報源として活用することができます。

参考:リアルタイムのコミュニケーションをアプリで実現。業務日誌や部署間交流で「社員の喜び」をつくる山梅の事例|TUNAG(ツナグ)

3.サンクスカードを活用したモチベーション向上と組織活性化

TUNAGを用いて「サンクスカード」を送り合うことで、挑戦しやすい職場環境の土台となる「心理的安全性」の確保につながります。

例えば株式会社BPでは、サンクスメッセージの運用を目的として、TUNAGを導入しています。

社内の「インフルエンサー」となるメンバーを中心に、称賛文化の定着を推進した結果、導入開始から3カ月でメッセージのやりとりが10,000回を超えました。業務上の難易度の高い挑戦をサンクスメッセージを通して称賛することで、良い取り組みがオープンになり他のメンバーにも伝わるという副次的な効果もありました。

このように称賛文化を醸成することで、社員は自分の努力や成果が尊重されていると感じ、失敗を恐れずチャレンジしやすくなるのです。管理職の育成には、こうした環境づくりも必要不可欠です。

参考:「社内インフルエンサー」で称賛文化を創る取り組み。3ヶ月でサンクスメッセージ10,000回! | TUNAG(ツナグ)

TUNAGで次世代リーダー育成の土壌作成を

変化の激しい時代において、企業が持続的に成長し続けるためには、柔軟で意欲的な次世代リーダーの育成が欠かせません。管理職育成は組織の未来を創る原動力であり、その実現のためには若手社員の適性を的確に把握し、その成長を後押しする環境づくりが重要です。

TUNAGで実施できる各種施策を組み合わせることで、管理職候補の発掘と育成を効果的にサポートできます。組織全体のコミュニケーションを活性化し、次世代のリーダー育成に寄与するプラットフォームとして、TUNAGの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

■ 関連するお役立ち資料

『3分でわかるTUNAG』

TUNAGの機能やサポート内容をまとめました。現在1,000社以上の企業、100万人以上のユーザーに利用されているサービスです。