2:6:2の法則 - 職場/組織のエンゲージメントを高めるために

2020年以降、コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、リモートワークへの移行を余儀なくされている企業も多いでしょう。リモートワークには、感染予防しながら業務ができるだけでなく、通勤の手間が省けるなど、様々なメリットが存在します。しかしその一方で、コミュニケーションの不足により、組織のエンゲージメントが下がってきていると感じている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、組織のエンゲージメントを高めるためのポイントとして、2:6:2の法則についてご紹介します。

そもそも2:6:2の法則とは?

2:6:2の法則とは、組織内の人材が3つの層に分かれるという経営学の経験則を指します。この法則は1906年にイタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが発見した「パレートの法則」がもとになっており、現代の人事管理においても広く活用されています。

具体的な分布は、上位2割が優秀で積極的な層、中間6割が平均的な層、下位2割が消極的または課題のある層となります。

エンゲージメントの観点では、上位2割は高いエンゲージメントを持ち自発的に貢献する従業員、中間6割は環境次第で変化する普通レベルの従業員、下位2割は組織への貢献度が低い従業員という構成です。

2:6:2の法則に関するよくある誤解

エンゲージメント向上に取り組む際、多くの企業が陥りがちな誤解があります。これらの誤解を解くことが、効果的な施策につながるでしょう。

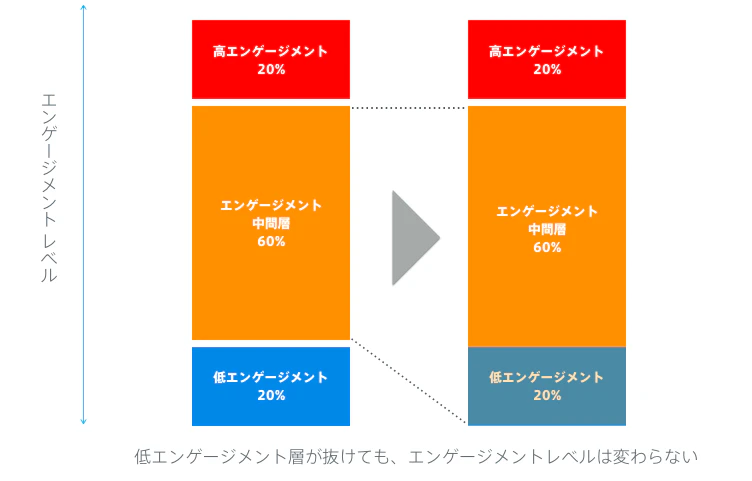

エンゲージメントが低い層がいなくなっても、エンゲージメントは上がらない

「下位2割の従業員が退職すれば組織全体のエンゲージメントが向上する」という考えは、人事担当者が陥りやすい誤解の一つです。しかし実際には、下位2割が退職しても残った従業員の中で再び2:6:2の分布が形成されてしまいます。

これは統計学的な現象で、母集団が変わっても相対的な分布は維持される傾向があるためです。100人の組織で下位20人が退職した場合、残った80人の中で相対的に下位16人が新たな「下位2割」となります。つまり人員削減だけでは根本的な課題解決にはならず、組織風土や管理体制の改善が必要なのです。

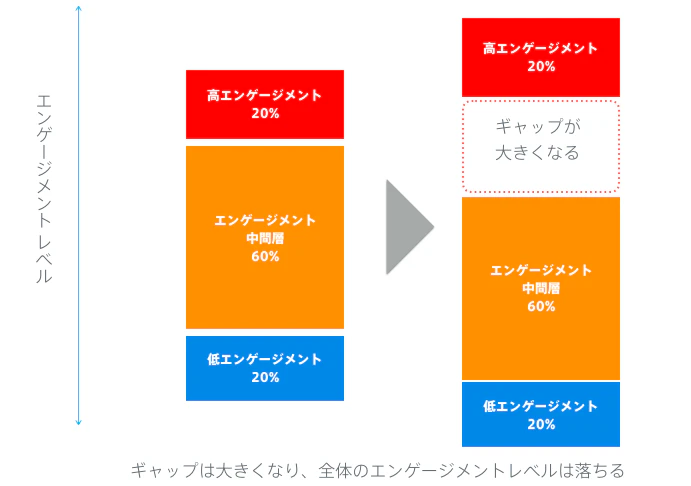

エンゲージメントが高い人たちを更に引き上げても変わらない

上位2割への追加投資も、組織全体のエンゲージメント向上には限定的な効果しかもたらしません。上位2割はすでに十分なエンゲージメントを持っており、これ以上の向上が困難な天井効果が生じやすくなります。

また、全体の2割という少数への施策では、組織全体への影響力が小さいという課題もあります。多くの企業で実施されている優秀社員向けの特別研修や報奨制度でも、組織全体のエンゲージメント指標には大きな変化が見られないケースが多いのが実情です。効果的な組織改善には、より戦略的なアプローチが求められるでしょう。

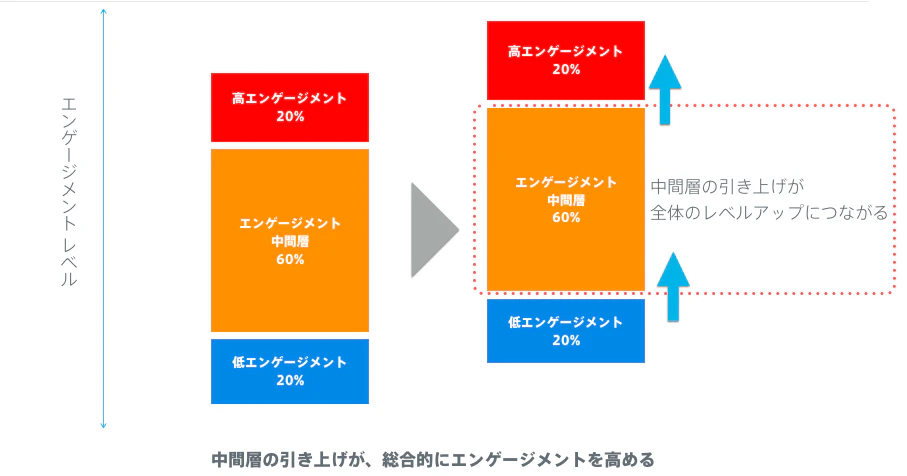

エンゲージメントを高めるには「6割の中間層」への施策を

中間層へのアプローチを効果的に実行するには、従業員の特性を正しく理解した上で、適切な手法を選択することが重要です。

中間層6割は一様ではなく、異なる特性を持つタイプに分類できるため、それぞれに応じた施策が求められるでしょう。

中間層の6割のタイプは2つに分けられる

効果的な中間層支援を実現するには、6割の中間層をさらに細分化して理解することが重要です。中間層は大きく「自ら平均値に位置したいタイプ」と「今は平均値に位置するタイプ」の2つに分類できます。

この2つのタイプの違いを理解することで、より効果的なエンゲージメント向上施策を設計できるのです。

人事担当者はまず、自社の中間層がどちらのタイプに該当するかを見極めることから始めるとよいでしょう。

1.自ら平均値に位置したいタイプ

第一のタイプは、積極的に平均値の位置を選択する従業員層です。このタイプは安定志向が強く、リスクを避けて安全な立ち位置を好む傾向があります。目立つことを避け、集団に埋もれることを選ぶため、周囲との調和を何よりも重視するのです。

新しい取り組みに対しては様子見の姿勢を取り、多数派の動向を見てから行動を決める慎重さがあります。

このタイプへの効果的なアプローチには、チーム単位での目標設定や活動、急激な変化ではなく小さなステップでの段階的改善、失敗を恐れずに挑戦できる安心できる環境作りが重要です。

個人よりも集団での取り組みを好むため、組織全体での一体感を醸成する施策が特に有効となるでしょう。

2.今は平均値に位置するタイプ

第二のタイプは、現在は平均値にいるものの、適切な機会があれば上位層に移る可能性を秘めた従業員層です。

このタイプは潜在能力が高く、能力はあるがまだ発揮する場面に恵まれていない状況にあります。周囲の環境や上司のマネジメントスタイルによって大きく変化し、モチベーションに波があるのが特徴です。

一方で学習や成長に対する関心があり、機会があれば積極的に取り組む姿勢を持っています。このタイプには、一人ひとりの強みや興味に合わせた個別の成長支援、新しいプロジェクトや役割へのアサイン、成長を実感できる継続的なフィードバック提供が効果的です。

適切な支援により、組織の牽引役となる可能性を持つ重要な人材層といえるでしょう。

◾️エンゲージメント向上はTUNAG-ツナグ-|エンゲージメント向上の成功事例多数

6割の中間層へのアプローチを元に設計されたTUNAG(ツナグ)

中間層へのアプローチの重要性を理解したところで、実際にどのような手法が効果的なのでしょうか。組織改善クラウドサービス「TUNAG(ツナグ)」は、この中間層6割へのアプローチに効果的なサービスです。

TUNAGによって、以下のアプローチが可能となります。

- 社内SNSで日常的な交流を活性化し、中間層同士のつながりを強化

- 個人の貢献度を見える化し、中間層の頑張りを組織全体で共有

- 研修受講管理やスキルマップ作成で、成長実感を促進

- 定期サーベイで変化を追跡し、施策効果を数値化

これらの機能により、中間層が「変化を実感できる環境」を整備できます。結果として組織全体のエンゲージメント向上につながるのです。

TUNAGでエンゲージメントを高めた事例を紹介

以下では、TUNAGを用いて実際に組織のエンゲージメントを高めることに成功した事例を紹介します。

【事例1】株式会社ウェルカム(飲食業界)

多店舗展開する飲食業界では、経営理念の浸透と従業員間のコミュニケーション活性化が重要な課題となっています。株式会社ウェルカムでは、複数ブランドを展開する中で理念や想いを全体に届けることや、様々な職種をまたいだ横のコミュニケーション促進を目的としてTUNAGを導入しました。

同社では、日々の業務に追われがちな現場スタッフに対し、TUNAGを活用して理念と行動指針を定期的に発信する仕組みを構築。従来の紙ベースから、全従業員がスマートフォンで常に確認できる環境に変更しました。

また、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言での全店休業時には、代表から全従業員への想いの発信、毎朝の体調報告を通じた上司とのコミュニケーション、従業員同士の日常共有によるリレー投稿など、物理的距離を超えた組織の結束力強化を実現しています。

「緊急事態宣言でも仲間と繋がれた事が心強かった」従業員2,000名に代表の想いが届き、繋がりを生んだコミュニケーション施策 | TUNAG(ツナグ)

【事例2】株式会社Francfranc(小売業界)

小売業界では、多店舗展開における本社と店舗間のコミュニケーション不足が深刻な課題となっています。家具・インテリア雑貨を扱う株式会社Francfrancでは、店舗数が多くアルバイトの人数も多い中で、会社から従業員への情報共有や店舗スタッフ同士のコミュニケーションが一方通行になりがちという課題を抱えていました。

同社では、社内イントラとチャット機能を一元化できるTUNAGを導入し、従業員が互いの顔を見た状態でコミュニケーションを取れる環境を構築。

週報のアップロード機能により店舗同士の情報共有が活発になり、エリアマネージャーと店舗の双方向コミュニケーションが実現しました。また、業務上の情報共有をアナログ手法からITツールに移行することで、業務効率化も同時に達成しています。

導入により本社と店舗のつながりが生まれ、風通しの良い組織運営を実現した代表的な事例といえるでしょう。

「本社と店舗の情報共有が双方向になり、社員の生産性が上がった」風通しのよい会社の実現を目指す方法

全体のエンゲージメントの底上げが肝心

組織のエンゲージメント向上において、2:6:2の法則は重要な指針となります。下位2割の退職や上位2割への追加投資では根本的な解決にはならず、中間6割の層への戦略的なアプローチこそが組織全体の底上げに最も効果的です。中間層への適切な施策により、組織全体の活性化を実現しましょう。

TUNAG(ツナグ)は、中間層6割へのアプローチを軸とした包括的な機能を提供しています。社内SNS機能による日常的な交流促進、個人の貢献度や成果の見える化、社内研修の受講管理とスキルマップ作成、定期的なエンゲージメントサーベイの実施など、多角的な支援機能を備えています。

TUNAGは2:6:2の法則に基づく科学的なアプローチで、組織のエンゲージメント向上を総合的に支援可能です。従業員のエンゲージメントに悩んでいるなら、ぜひTUNAGをご活用ください。