社内イントラとは?事例をもとに導入メリットやおすすめの作り方を紹介

「社内イントラ」は、企業内で情報共有やコミュニケーションを効率化するネットワークシステムで、限定された人のみがアクセス可能です。 社内イントラなら、業務効率化や情報の迅速な共有を目的としており、セキュリティ面でも安全です。

本記事では、社内イントラとは何なのか、作り方やメリットなどを詳しく紹介します。導入やリプレイスを考えている方はぜひ参考にしてください。

社内イントラとは

「社内イントラ」とは、企業や組織内での情報共有やコミュニケーションを効率化するための専用のネットワークシステムを指します。この言葉は、「イントラネット」という言葉から派生しており、「イントラ(intra)」は「内部」を意味し、「ネット(net)」は「ネットワーク」を意味します。

したがって、社内イントラは組織や会社内の限定された人々だけがアクセスできる情報通信網を指す言葉となります。

このシステムを利用することで、社内ポータルや社内wikiなどのツールを通じて、業務の効率化や情報の迅速な共有が可能となります。特に、外部からのアクセスが制限されているため、セキュリティ面でも安心して利用することができます。

参考:イントラネットとは?導入のメリット・デメリットをわかりやすく解説

社内イントラの仕組み

社内イントラは、インターネットの技術を基盤とした組織や企業専用のネットワークシステムです。

このシステムの大きな特徴は、特定のコミュニティ、つまり組織や企業内のメンバーのみが情報へのアクセスが許可されている点です。

これにより、社内のドキュメントやファイルを安全に共有することができます。ユーザーは通常のブラウザやメールソフトを使用してイントラに接続し、情報の閲覧やアップロードが可能です。

また、現代の社内イントラは、PCだけでなくスマートフォンやタブレットからもアクセスできるよう進化しています。

多くの企業は、時間や効率を考慮して民間企業が提供するITツールを利用し、自社に合うようにカスタマイズする方法を選択しています。このように、社内イントラは組織の情報共有やコミュニケーションの効率化を実現するための重要なツールとなっています。

社内イントラの昔と今

社内イントラの役割は、時代とともに大きく変遷してきました。かつては、主に「情報の倉庫」としての位置づけで、ドキュメントやファイルの保管・管理が主な目的でした。

しかし、時代が進むにつれて、単なる情報の保管場所から、企業のメッセージを従業員に伝える「コミュニケーションツール」としての側面が強まりました。

そして、現代においては、社内イントラは「デジタルワークプレイス」としての役割を果たすようになりました。これにより、場所や時間を問わず共同作業や情報共有が可能となり、従業員間のコラボレーションをさらに活性化させるツールが導入されています。

現在のシステムは、さまざまなデバイスからのアクセスが可能な文書管理機能や社内Wiki、そしてサードパーティ製のアプリケーションとの簡単な連携が可能な高度なプラットフォームとして提供されており、社内イントラの可能性はさらに広がりを見せています。

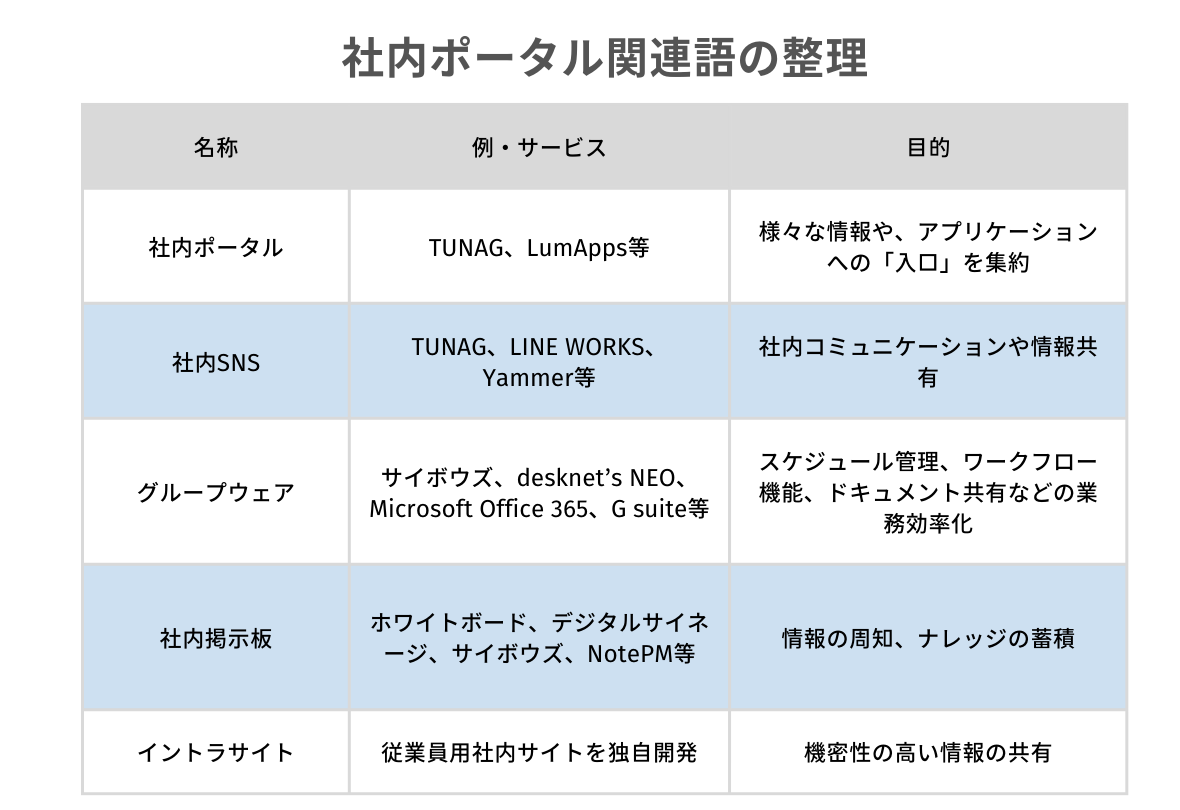

社内イントラの呼び方も「社内ポータル」「グループウェア」「社内wiki」など多様化しました。そのため、人によっては、最近聞かない、古い用語や死語といった印象をお持ちかもしれません。

社内イントラの作り方は?4つの目的・事例別に紹介

社内イントラは、さまざまな機能を搭載できるシステムであり、企業や組織の目的に合わせてカスタマイズすることが可能です。

最近では、特に「社内ポータルサイト」や「グループウェア」といった名称で呼ばれることが増えています。

以下、主な目的や事例に基づいて、社内イントラの作り方を解説します。

- 社内ポータルサイト

- グループウェア

- 社内wiki

- 社内SNS・コミュニケーションツール

①社内ポータルサイト

社内ポータルサイトは、従業員が日常的にアクセスする情報やツールを一元的にまとめたウェブサイトです。ニュースやお知らせ、社内のイベント情報など、企業の最新情報をリアルタイムで共有することができます。

ツールとしては、TUNAG、LumAppsなどがあります。

関連記事:社内ポータルサイトとは?実事例、比較、作り方等を徹底解説

社内ポータルサイトとは?作り方とおすすめツール、運用事例を解説

②グループウェア

グループウェアは、業務の効率化や情報共有を目的としたソフトウェアの総称です。カレンダーやタスク管理、メール機能など、チームでの協力をサポートする機能が豊富に揃っています。

ツールとしては、サイボウズ、Google Workspace(旧G Suite)、Microsoft Office365などがあります。

関連記事:グループウェアの選び方とよくある課題を解説、スマホ対応アプリも紹介

③社内wiki

社内wikiは、従業員が自由に情報を追加・編集できる知識ベースのプラットフォームです。ナレッジの蓄積や共有を促進し、新入社員の教育や業務のスムーズな進行をサポートします。

ツールとしては、NotePM、Notionなどがあります。

関連記事:社内Wikiとは?代表的なツール8選と、運用のポイント・注意点を解説

④社内SNS・コミュニケーションツール

社内SNSやコミュニケーションツールは、従業員間のコミュニケーションを活性化させるためのツールです。リアルタイムでのチャットやファイル共有、サンクスメッセージの送り合いなど、多岐にわたる機能を提供しています。

ツールとしては、TUNAG、slack、LINE WORKSなどがあります。

関連記事:社内SNSの成功事例5社と導入ポイント6選、失敗する4つの理由を解説

社内イントラは無料でも作れる?

社内イントラの構築には、無料のツールを使用することも可能です。例として、Notionやslackなどのサービスが挙げられます。これらのツールは、初期段階や小規模な利用においては無料プランでの利用が許容されています。

しかし、データ量が増加したり、利用する人数が増えたりすると、無料プランの制限を超えることが多くなります。その結果、有料プランへの移行が必要となることが多いです。

そのため、社内イントラの運用を長期的に考える場合や、大規模な運用を予定している場合は、初めから有料プランを前提とした検討をしておくことで、移行に大きな労力をかけることなく運用することが可能です。

社内ポータルサイトの事例:TUNAGのアプリを例に

社内ポータルサイトを実際に企業で導入した事例をご紹介します。

ここでは、社内ポータル『TUNAG(ツナグ)』の導入事例をもとに紹介します。

株式会社カラダカンパニー

株式会社カラダカンパニーは、ボディコンディショニングサロン「カラダラボ」を運営しています。同社では、TUNAG(ツナグ)を導入し、成功事例や従業員の頑張りを可視化・共有できる仕組みを構築しました。TUNAG導入前は、各店舗で得た知見が十分に共有されず、業務が属人化してしまうという課題を抱えていました。

そこで、TUNAGの導入をきっかけに、「月次レポート大会」を開始しました。従業員が研修で学んだ内容を、手書きのメモやイラストを交えてレポートとして共有し、社内掲示板機能を活用して投稿しています。また、従業員同士がゲーム感覚で投票を行い、優れたレポートがランキング形式で可視化される仕組みを構築しました。これにより、ナレッジの蓄積と継承が進むだけでなく、従業員の学習意欲を高めることにもつながっています。

その結果、全社的に価値あるナレッジが共有される環境が実現し、組織全体の成長を後押しに繋がりました。

関連記事:モチベーションを高めるインセンティブ設計。ノウハウ共有の文化を醸成し、暗黙知を形式知へ

京都信用金庫の事例

京都信用金庫様は、預金量、貸出金量ともに信用金庫業上位の規模を誇ります。京都を中心に、滋賀、大阪にも店舗を構え、地域に密着したネットワークを活かし、お客様のゆたかな暮らしのお手伝いをされています。

京都信用金庫では「日本一コミュニケーションがゆたかな会社」を目指して、全職員との“対話”に取り組んでいます。そんな中、「情報がリアルタイムに集まる場所がない」「2,000人の職員の顔と名前が分かるようにしたい」という課題を感じていました。

そこで、縦・横・斜めのコミュニケーションを作るために、情報が集まるポータルサイトを導入。イベントやメディア掲載など、組織の情報共有をするだけのポータルサイトではなく、2,000人がつながるきっかけづくりを行えるよう、「グルメマップ」「つなごう2000人の輪」などカジュアルなコンテンツ、職員の人となりが知れる「職員インタビュー」なども運用しました。

結果、京都信用金庫の動向がリアルタイムに伝えられるようになり、さらに意外な人のつながりや発見が生まれるて職員同士「知る」きっかけができ、リアルなコミュニケーションが生まれるようにもなりました。

関連記事:「京都信用金庫の取り組み:2,000人全職員との“対話”を徹底して行うために。つながりの場としてTUNAGを活用」

社内イントラのツール例

社内イントラは、企業内での情報共有やコミュニケーションを効率化するためのツールとして、多くのIT企業からさまざまなサービスが提供されています。

この中から、各機能ごとに人気のあるツールをピックアップして紹介します。多様な選択肢があるため、比較検討して自社のニーズに合ったものを選ぶことをおすすめします。

①社内ポータルサイト

TUNAG(ツナグ)

公式サイト:https://biz.tunag.jp/

TUNAGは、株式会社スタメンが開発・提供するエンゲージメント向上を実現できる社内ポータル・社内SNSです。導入企業数は600社以上にも上り、さまざまな業態や規模で利用されています。

TUNAGの特徴は、各社の組織課題や企業文化に合わせて、コンテンツを企画・運用し、経営の想いや会社に関する様々な情報を社内に浸透させることができることです。

日報や各種申請としても活用できるため、日常業務の中に馴染んだ形でTUNAGが使われ、従業員に情報が届きやすくなります。また、各社の組織課題に合わせて、100社100通りのコンテンツの設計・運用が可能になるため、自由度や拡張性にも優れています。

LumApps(ルムアップス)

公式サイト:https://www.lumapps.com/ja/

LumAppsは、Google Workspaceとの連携が強みの社内ポータルサイト。従業員のエンゲージメントを高めるための機能が豊富に備わっています。

②グループウェア

サイボウズOffice

公式サイト:https://office.cybozu.co.jp/

サイボウズは、スケジュール管理や業務フローの自動化など、多機能なグループウェアとして知られています。使いやすさと高いカスタマイズ性が特徴です。

Google Workspace(旧G Suite)

公式サイト:https://workspace.google.co.jp/intl/ja/

Google Workspaceは、メール、カレンダー、ドキュメント作成などの機能を一つにまとめたグループウェア。クラウドベースでの利用が可能で、リモートワークにも対応しています。

Microsoft 365

公式サイト:https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365

Microsoft 365は、WordやExcelなどのオフィスソフトをクラウドで利用できるサービス。チームとの連携を強化するためのツールが充実しています。

③社内wiki

NotePM(ノートピーエム)

公式サイト:https://notepm.jp/

NotePMは、情報の共有やドキュメントの管理を効率的に行うことができる社内wikiツール。直感的な操作性と高いカスタマイズ性が魅力です。

Notion(ノーション)

公式サイト:https://www.notion.so/ja-jp/product

Notionは、ノート、タスク、データベースなどを一つのプラットフォームで管理できるツール。柔軟なテンプレート機能で、様々な業務に対応します。

④社内SNS・コミュニケーションツール

TUNAG(ツナグ)

公式サイト:https://biz.tunag.jp/

TUNAGは社員同士の相互信頼関係を向上させ、社内コミュニケーションを活性化させる社内SNSサービスです。

一般的な社内SNSで利用できる社内掲示板機能やチャット機能、サンクスメッセージ機能だけでなく、会社に合わせてオリジナルのコミュニケーション施策を実現できます。これまで実施されたオリジナルの施策は40,000種類以上。導入企業数600社以上のコミュニケーションを支えています。

slack(スラック)

公式サイト:https://slack.com/intl/ja-jp

Slackは、リアルタイムでのコミュニケーションをサポートするツール。チャンネル機能を活用して、プロジェクトごとの情報共有が可能です。

LINE WORKS(ラインワークス)

公式サイト:https://line.worksmobile.com/jp/

LINE WORKSは、ビジネスチャットやビデオ会議、タスク管理などの機能を持つコミュニケーションツール。セキュリティも高く、企業の情報管理に適しています。

社内イントラを導入するメリット6選

社内イントラの導入は、企業の業務効率やコミュニケーションの質を向上させるための鍵となります。以下に、社内イントラを導入する際の6つの主なメリットを詳しく解説します。

1.さまざまな機能や情報を一元管理できる

社内イントラを利用することで、業務関連のドキュメントやデータ、連絡先などの情報を一元的に管理することができます。これにより、情報の散逸を防ぎ、必要な情報を迅速に検索・取得することが可能となります。

2.社内のペーパーレス化が促進される

イントラの導入により、紙ベースの文書や報告書の作成・配布が不要となり、ペーパーレス化が進行します。これは環境への配慮だけでなく、コスト削減や業務の迅速化にも寄与します。

3.リアルタイムで情報共有できる

社内イントラを使用すると、リアルタイムでの情報の共有や更新が可能となります。これにより、最新の情報を常に手元に持つことができ、迅速な意思決定や業務の進行が期待できます。

4.履歴が記録されていく

イントラ上での操作や情報の変更は、履歴として記録されます。これにより、過去の情報を確認したり、誰がどのような操作を行ったのかを追跡することが可能となります。

5.組織の理念やミッションを浸透させやすい

社内イントラを活用することで、組織の理念やミッション、ビジョンなどの情報を従業員に効果的に伝えることができます。これにより、組織の価値観や目標を共有し、一体感を醸成することが期待できます。

関連記事:企業のミッションとは?作成のポイントや組織への浸透方法を解説

6.部署を超えたコミュニケーションが生まれやすい

イントラの掲示板やチャット機能などを利用することで、部署間やチーム間でのコミュニケーションが活発化します。これにより、異なる視点や知識を持つメンバー同士のアイディアの交換や協力が促進されます。

社内イントラを導入するうえでの3つの注意点

社内イントラの導入は、企業の業務効率やコミュニケーションの質を向上させるための鍵となりますが、導入の際にはいくつかの注意点が存在します。以下に、3つの主な注意点を詳しく解説します。

1.目的に適したツール・機能選定はできているか

社内イントラを導入する際、最も重要なのは「目的に合ったツールや機能を選定すること」です。

サポートがしっかりしているツールや、口コミ評判が良いサービスを選ぶことがおすすめです。

また、有料ツールの場合、お問い合わせが可能なことが多いため、具体的な要望や疑問を直接サービス提供者に伝えることができ、安心して導入を進めることができます。

2.セキュリティ面に問題はないか

社内イントラは、企業の重要な情報を扱うツールであるため、セキュリティ面の確認は必須です。

不正アクセスやデータ漏洩のリスクを最小限に抑えるため、導入するツールのセキュリティ対策やアップデートの頻度、サポート体制をしっかりと確認することが重要です。

3.現場の理解を得られているか

社内イントラの導入は、現場のスタッフの協力が不可欠です。導入前には、現場の意見や要望をしっかりと収集し、それを反映させることで、スムーズな運用が期待できます。

また、導入後も定期的なフィードバックを取り入れ、必要に応じてシステムの改善やアップデートを行うことで、現場の理解や協力を得やすくなります。

社内イントラ導入の6つのステップ

社内イントラの効果を最適に引き出すためには、計画的な導入が欠かせません。

以下で、その具体的なステップを解説していきます。

1.目的の明確化

社内イントラを導入する際の最初のステップは、その目的を明確にすることです。

- 何のためにイントラを導入するのか

- どのような課題を解決したいのか

具体的に洗い出すことで、後のステップがスムーズに進行します。目的が明確であれば、適切なツールの選定や運用方法も見えてきます。この段階での深い議論と共有が、成功の鍵となります。

2.利用ケースの詳細化

次に、具体的な利用ケースを詳細に検討します。

- どの部署や役職がどのようにイントラを利用するのか

- どのような情報を共有するのか

上記のように、具体的なシナリオを想定してみましょう。これにより、必要な機能やカスタマイズの方向性が明確になります。

3.ツールの選定

市場には多くの社内イントラツールが存在します。前述の目的や利用ケースを元に、最も適したツールを選定します。

また、サポート体制や口コミ評判、価格なども考慮することで、長期的に安心して利用できるツールを選ぶことができます。

4.ツールの構築と運用体制の検討

ツールの導入だけでは成功しません。適切な運用体制を確立することが必要です。システム担当者だけでなく、人事や広報部門など、多岐にわたる部門の担当者がツールのポイントを理解し、適切に活用することが求められます。

また、ツールのカスタマイズや拡張性も考慮し、将来的な変更にも柔軟に対応できる体制を検討します。

5.周知と運用開始

ツールの導入が完了したら、全社員に周知し、運用を開始します。初期の段階では、ユーザーからのフィードバックを収集し、必要に応じて改善を行うことが重要です。

また、研修やワークショップを実施し、全社員がツールを効果的に使用できるようサポートします。

6.定期的な振り返りと改善

ツールの導入・運用において、PDCAサイクルを回すことが重要です。定期的にツールの使用状況や効果を評価し、必要に応じて改善を行うことで、より効果的な運用が可能となります。

特に初期の段階では、多くの課題や改善点が見えてくるため、柔軟に対応することが求められます。

社内ポータル・社内SNSなら『TUNAG』

『TUNAG(ツナグ)』は、社内ポータルや社内SNSとしてスマホアプリ、PCで利用できるプラットフォームで、情報共有・業務効率化・コミュニケーション活性化などを目的に多くの企業様に活用されています。

様々な社内施策・社内制度を運用でき、ただ情報が掲載されるだけているだけのポータルサイトを「動きのあるもの」にして、従業員エンゲージメントの向上に貢献します。

伝えるべきメッセージや情報を従業員にスムーズに届け、従業員同士のコミュニケーションが活性化を促す。そんな循環をつくることができます。

1)会社やトップからの情報発信

.webp)

経営陣が考えていること、会社の課題やビジョンなど、トップからのメッセージを発信する例です。代表が日々考えていることや会社の方向性などをコラムとして発信したりするケースが多くありますが、これまで「メール」で配信しても返信が無かったりと、反応が得ることが難しかったのではないでしょうか。

TUNAGでは、「既読数」を把握したり、気軽にコメントやスタンプなどを送るなどのSNSとして使いやすいという利点があり、メッセージの浸透に貢献しています。

拠点が離れていたり普段頻繁にコミュニケーションが取れなくても、TUNAGを通してダイレクトに発信することができます。言葉や結果だけでなく、意図や背景までも含めて伝達できることがメリットです。

ビジョンや理念に触れる回数が増えることで必然的に浸透が進み、意思統一や意識レベルの向上を促します。加えて過去の発信を確認したり、新しく入社された方も閲覧できることで、早期立ち上がりに大きく寄与します。

2)コミュニケーションが発生する活用事例「サンクスメッセージ」

.webp)

日々の行動の中で感謝や称賛を送り合うサンクスメッセージを通して、個人の行動にフォーカスすることでコミュニケーションを生み出しています。

普段面と向かって感謝を伝えられない事や照れてしまう事、改めて感謝を伝えたい事などをピックアップし皆に共有することで当人同士のコミュニケーションだけでなく、多方面でのコミュニケーションのきっかけを生み出しています。

3)社内の情報共有が促進される活用事例

.webp)

個人毎やチーム毎の日々の成功体験やノウハウの共有、課題や困りごとへのアドバイスなどをリアルタイムに共有することが可能です。

上司・部下や部署内での情報共有だけでなく、部署の垣根を超えた情報共有も可能で、横断的な会社の動きを見える化することでより一層の連携や新たな気づきを得るきっかけにつながります。

4)プロフィール機能の活用事例

.webp)

TUNAGには、マイページにプロフィール機能があります。趣味や特技、好きな音楽などのカジュアルなものから、学歴や職歴、受賞歴まで幅広く個人の人となりを把握することができます。(プロフィール項目は会社によって自由に設定できます)

プロフィールをきっかけに思わぬ共通点を見つけて会話したり、部署移動後の同僚が一目でわかるので溶け込みやすい効果もあります。またタレントマネジメントなどの人材管理にも活用可能です。

社内ポータル・社内SNSを検討中の方は、ぜひTUNAGの無料サービス資料をご覧ください。

社内イントラで業務を効率的に

本記事では、社内イントラの概要と作り方、導入のメリットを紹介しました。

社内イントラは、組織や会社内の限定された人だけがアクセスできる情報通信網を指します。

社内イントラを適切に運用すれば、業務効率化や情報の迅速な共有、コミュニケーション活性化を図ることができます。一方で闇雲に導入すれば従業員に利用されない可能性があります。そのため、導入する前に目的や運用ルールを明確にした上でツールを選定することが重要です。

社内イントラについて理解を深め、ツールの導入や移行の準備を進めましょう。

.webp&w=3840&q=75)